Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание

Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

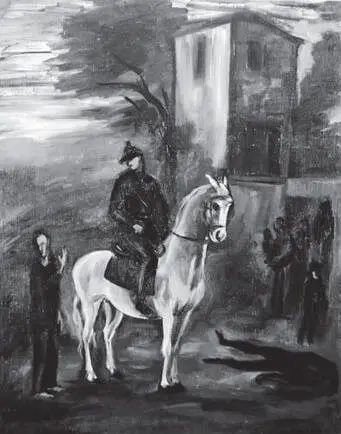

8. Неизвестный автор. Происшествие 1937

Наконец, третий пример – картина К. Петрова-Водкина «Новоселье» (1936) [илл. 9]. На страницах этой книги мы не раз будем обращаться к данной композиции. Ее сюжет отмечен обилием бытовых подробностей: это визуальный рассказ о вселении советской семьи петроградских рабочих в квартиру «бывших». В отличие от предыдущего примера, здесь план выражения прозрачен: акцент сделан на сюжете, семантике изображения. Последняя определяется двойственностью планов и оппозициями старое/новое, близкое/далекое, жизнь/смерть . Акцентирована дейктическая функция иконических значений: там и тут, тогда и теперь ( старинные картины в рамах vs «пролетарская» внешность персонажей, стул vs табуретка, интерьер празднующих новоселье vs пейзаж за окном и т. п.). Иконографический интертекст картины отсылает к жанру vanitas и Тайной вечере (изображение в зеркале натюрморта со знаками vanitas – часы, начатая еда, схема сцены застолья, напоминающей тризну, а также центрально-осевая композиция картины, восходящая к традиции надгробия и очерчивающая фюнеральный код нарратива). Мотив выступает здесь как форма (в смысле мотивных схем В. Проппа), надстроенная над первичной визуальной формой, и благодаря интертекстуальной отсылке эта вторичная форма (мотив-форма) приводит к оплотнению плана выражения: возникает семантический лабиринт. Зритель находится внутри события не в качестве участника (как это демонстрировал предыдущий пример), а в качестве незримого наблюдателя. Указанием на присутствие последнего служит зеркало, расположенное в значимой центральной части композиции, и оно реализует свою традиционную в истории искусства функцию, вводя в представляемую сцену незримого персонажа (Веласкес и Ван Эйк): в данном случае «персонажем» служит отраженный в зеркале натюрморт, которого нет в «реальном» пространстве интерьера и который, как рассказ в рассказе, но уже с противопоставлением двух временных планов, отсылает к быту прежних хозяев. Present Perfect предыдущего примера сменяется здесь на Past Perfect. Имплицитная темпоральность поставангарда вследствие вторичного оплотнения плана выражения выступает как имплицитная вербальность. К этому добавляется игра иконографическими схемами-кодами как знак имплицитной темпоральности. Можно сказать, что мы имеем дело с фрактальной конструкцией: сюжетная и композиционная часть повторяет целое, и благодаря зеркалу цепь замыкается [4] Подробнее мотив зеркала в данном полотне проанализирован в следующей главе.

.

9. К. Петров-Водкин. Новоселье. 1936

Таким образом, имплицитная вербальность фигуративной живописи поставангарда может рассматриваться как своего рода нарративный фрактал. В поставангардную эпоху визуальный нарратив, реализующий внутреннюю темпоральность как позицию внутреннего зрителя, хранит память-слепок о вербальном авторском комментарии. Метауровень нарратива в поставангарде задается полисемией изображения. Множественность интерпретативных стратегий фреймирована социумом, отбирающим те или иные коды.

Из приведенных рассуждений можно сделать следующие выводы:

1. Зона совпадения вербального и визуального нарратива – это временное развитие события. Таким образом, если наличествует темпоральность, то налицо и вербальность.

2. Темпоральность может иметь имплицированную форму, когда она выражена посредством позиции зрителя.

3. Соотношение позиций нарратор/зритель актуализирует напряжение между двумя темпоральными планами: позицией зрителя внутри события и позицией нарратора в форме фонового дискурсивного прецедента (интертекстуальной отсылки).

4. В поставангарде полисемия визуального нарратива реализуется на базе оплотненного плана выражения, составной частью которого является имплицированная темпоральность.

Глава 2. Мотив зеркала и проблема косвенного повествования в визуальном нарративе

А в зеркале я за спиной своей

Так часто что-то лишнее видала…

Зеркало в искусстве рассматривается нами как визуальный мотив, ферментирующий механизм расширения смыслов, а тем самым и осуществляющий перенос значений. В качестве текстопорождающего семиотического механизма и оператора смысловых переносов зеркало может быть рассмотрено в контексте визуального нарратива. Под последним мы понимаем фигуративные композиции изобразительного искусства, главным образом живописи, которые передают некоторое повествование (т. е. последовательность действий, распределенных между набором персонажей с их закрепленными традицией функциями и выраженной рядом художественных приемов позицией рассказчика). Повествование может быть передано вербально, однако – как это было показано в предыдущей главе – оно не сводится к литературной параллели, реализуя собственные, присущие виду потенции. В наиболее простой форме примером визуального нарратива может служить лубок, где изображение последовательных сюжетов и комментирующий их текст взаимосвязаны, а также историческая или социально ангажированная живопись (будь то передвижничество XIX века или соцреализм сталинской эпохи – особенно Лактионова, Решетникова, Бродского). Более сложный тип нарратива образован сюжетно мотивированными портретами, композициями на мифологические темы, средневековой иконописью или фигурацией эпохи позднего авангарда (например, П. Филонова и К. Малевича). Рассказчик в них часто не объективирован, и его роль берут на себя явные и/или скрытые персонажи, а также зритель [5] См.: Б. А. Успенский о внутренней точке зрения в иконе [Успенский 1995].

. О зеркале, порождаю щем дополнительных персонажей и воспроизводящих «чужую речь» в повествовании и пойдет речь дальше.

Изображение и слово в процессе повествования с большой остротой реагируют друг на друга и на сам по себе тип этого перевода: его принципиальное наличие и характер маркируют очень важные свойства культуры, и потому встает проблема взаимной переводимости кодов в каждую эпоху или в связи с той или иной практикой поведения. Отдавая бразды правления тому или иному рассказчику, автор реализует определенную коммуникативную стратегию, выраженную в определенном типе речевого поведения персонажей и всей композиции в целом. Поэтому важно найти соответствия между определенным типом нарратива в искусстве и речевыми формами естественного языка. Некоторые такие соответствия лежат на поверхности жанра: так, плакат оперирует грамматическим императивом (плакаты времен голодомора «Помоги!» или взывающий к бдительности советского гражданина «Не болтай!») – аналогичным образом построена и телереклама нашего времени [илл. 10]. Императив приводит в действие перлокутивный (побуждающий к действию) речевой акт. К изобразительным соответствиям речевому жанру можно отнести лубок, где реализуется повествовательная форма сказа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: