Сергей Романюк - Патриаршие пруды. Переулками до Чистых прудов

- Название:Патриаршие пруды. Переулками до Чистых прудов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф

- Год:2016

- Город:М

- ISBN:978-5-227-06586-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Патриаршие пруды. Переулками до Чистых прудов краткое содержание

Патриаршие пруды. Переулками до Чистых прудов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стали восстанавливать, но уже многое исчезло. Прежде всего, почти ничего не осталось от богатых интерьеров, пытались кое-что разыскать, но безуспешно. После восстановления особняка в нем поместилась поверочная Палата мер и весов.

Предполагается, что в начале XVIII в. этот участок пожаловали Ивану Васильевичу Кикину, брату казненного Петром I А. И. Кикина. Тут был двор «с каменными полаты и при тех полатах с троеми железные двери и при окнах затворы из деревянным хоромным и другим всяким строением». В 1733 г. наследники Кикина продали его братьям майору Ивану и подполковнику Никите Орловым, а у их наследников двор был приобретен в 1763 г. лейб-гвардии Преображенским полком для своей канцелярии. Об этом месте писал литератор начала XIX в. Михаил Николаевич Макаров, оставивший нам много свидетельств о Москве: «В Арбатской части, в Гранатном переулке до 1793 года существовал полковой двор лейб-гвардии Преображенского полка. У его ворот стояла будка, а при ней часовой – инвалид-гвардеец. Бывало, он сиживал тут беззаботно, иногда скорняжничая, а иногда починяя какую-нибудь обувь. Так тут шла его последняя служба до смены на вечный караул – в небеса!. Чудный был этот Преображенский полковой двор. Его установил тут Петр Первый, и установил, как водится за ним, не без цели. Царю государю захотелось, чтобы его любимая потеха была поближе к дому матушки, поближе к дворам всех его любезных. Да! Тут жили все Петровы, начиная от Нарышкиных до Скавронских, от математика Брюса до воина-вельможи Бутурлина. От сенатора Писарева до царедворца Толстого… Из Преображенского села ко двору матери, сюда в полковой двор Петр приводил своих только готовых воинов, вышколенных Лефортом или Гордоном. Государь дивил этими воинами и друзей, и старых вельмож русских, не совсем хорошо глядевших на юного Петра за новое солдатское учение».

В 1800 г. московский военный губернатор И. П. Салтыков просил у императора Александра I (вот пример централизации власти!) разрешения снести это здание, так как «дом сей от давнего его построения пришел в такую ветхость, что имеющиеся в стенах сквозные трещины и согнитие потолков и полов сверх безобразия представляют его склонным к падению, для чего оный давно уже необитаем и по свидетельству архитекторскому без сломки до подошвы исправлен быть не может». Дом разрешили сломать и участок продать.

По плану, выданному княжне Голицыной в 1804 г., вместо старинных палат строилось здание с первым каменным и вторым деревянным этажами. Оно сгорело в пожар 1812 г. и долго стояло непоправленным – еще в 1828 г. дом был «неотделанным, обгоревшим». На его основе в 1830-х гг. строится существующее позднеампирное здание. В некоторых книгах о Москве утверждается, что особняк принадлежал екатерининскому фавориту графу Платону Зубову. Однако это ошибка, основанная на том, что в роду Зубовых было трое Платонов и не екатерининский Зубов, а его племянник Платон Николаевич Зубов, внук великого Суворова, приобрел в 1838 г. этот особняк и владел им до 1850-х гг. Позднее он перешел к его наследникам Леонтьевым, по фамилии которых особняк и известен в искусствоведческой литературе. Это здание – украшение переулка. За решеткой, копией решетки «дома Гагарина» на Новинском бульваре, разрушенного бомбой в 1941 г., видны изящные колонны далеко вынесенного портика, над которым возвышается еще один этаж, завершенный бельведером.

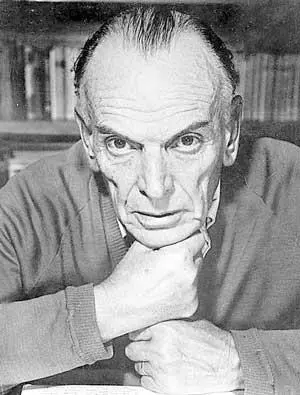

Константин Георгиевич Паустовский

В 1827 г. часть большой усадьбы, где находился этот дом, была продана майору Николаю Аполлоновичу Майкову. Участник Отечественной войны 1812 г., раненный в Бородинском сражении, Н. А. Майков, выйдя в отставку, занялся любимым делом – живописью и достиг в ней немалых успехов, получив звание академика. Его сыновья стали известными деятелями русской культуры – здесь в одноэтажном деревянном доме (№ 6) в Гранатном переулке жили в детстве будущие поэт Аполлон и критик Валериан Майковы. После переезда семьи Майковых в Петербург в 1834 г. участок перешел к известному балетмейстеру, «дансеру Императорского театра» Адаму Глушковскому.

Это место связано со знаменательным событием – рождением в 1892 г. замечательного русского писателя К. Г. Паустовского. «Здесь когда-то стоял домик, его уже нет, – рассказывал он своему биографу. – Так вот, в нем я и появился на свет. Как давно это было! Иногда мне кажется, что это случилось в другую не то что историческую, а геологическую эпоху».

Напротив Дома архитектора, среди зеленых газонов, стоит памятник архитектору А. В. Щусеву (скульптор И. М. Рукавишников), автору таких значительных работ, как Мавзолей В. И. Ленина, Казанский вокзал, гостиница «Москва» и многих других.

На месте небольших домов XIX в. в 1970-х гг. выстроены были комфортабельные жилые дома для советской партийно-государственной элиты. В одном из них (№ 10) предполагал поселиться Л. И. Брежнев, и для него специально отделывалась квартира, которую можно отличить по нестандартной величине окон (они выше, чем в других квартирах). Теперь ее занимает жилец, переехавший сюда также из отдельной, но коммунальной и не такой удобной, квартиры в тюрьме «Матросская тишина», – это Р. И. Хасбулатов, попавший, к сожалению, на короткое время в тюрьму.

В полуподвале дома № 10, стоявшего до сноса на месте современного здания, была последняя квартирка известного русского поэта Николая Клюева, творчество которого некоторые ставят выше есенинского. Он переехал из Ленинграда сюда в апреле – мае 1932 г. и написал здесь самые значительные свои произведения. Поэт прожил тут до 2 февраля 1934 г., когда его увели агенты НКВД. Клюева по надуманному обвинению приговорили к ссылке, а в 1937 г. больного, полупарализованного поэта расстреляли.

Дом № 20, стоящий в глубине двора, принадлежал издателю С. А. Скирмунту. Он и не думал, что будет когда-либо богатым. Сергей Скирмунт был сиротой, воспитывала его тетка и конечно же отдала его в военное училище – обеспеченное будущее, карьера. Скирмунт окончил Александровское училище, дослужился до чина штабс-капитана, но военной службы не любил. Неожиданно он получил известие, что его ожидает наследство: скончался дальний родственник, помещик, одиноко живший на степном хуторе (рассказывали, что с ним был только медведь, прирученный пить французский коньяк), не имевший наследников. Скирмунт получил 2,5 миллиона, степные хутора и земли. В 30 лет он вышел в отставку и постарался разумно употребить «шалые», как он говорил, деньги. Около 100 тысяч пожертвовал Обществу содействия устройству общедоступных народных развлечений, в котором участвовали К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, Ф. Е. Корш, основал на паях с прогрессивным публицистом В. А. Крандиевским либеральное издательство «Труд», сблизился с М. Горьким, через которого щедро финансировал революционные организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: