Константин Богданов - Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры

- Название:Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-12884-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры краткое содержание

Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теологические доводы в защиту анатомических исследований подкрепляются нравоучительными аргументами. Начиная с XVI в. искусство врачевания (ars medica) и анатомия особенно видятся отраслями нравственной философии, дающей ключ к пониманию физиологических, но также и моральных особенностей человеческой природы. В напоминание слов апостола Павла, призывавшего паству помнить не только о душе, но и о теле, ученые-медики пропагандируют анатомию в качестве необходимого условия самосовершенствования. Знание телесной организации дает знание о несогласии в движениях ума и сердца, разума и чувств, открывая путь к добродетели самообладания. Анатомический интерес к телу оправдывается при этом опять же теологически. «Если мы оказываем честь какой-нибудь вещи, – рассуждает Яков Милих, врач и близкий друг Филиппа Меланхтона, в своем сочинении об ars medica, – то тем самым мы признаем, что она содержит божественное благо, ибо, как говорит Аристотель, достойное чести, τιµάω есть нечто божественное» [62].

Схоластическая дидактика анатомических исследований остается в этом смысле неизменной до конца XVIII в. [63], но ее эвристический контекст постепенно меняется уже ко времени Петра. Наряду со свидетельствами, призванными продемонстрировать внешнюю и внутреннюю гармонию человеческого тела, медицина всегда так или иначе имела дело со случаями врожденных и приобретенных уродств – деформациями суставов и костей после переломов, разросшимися опухолями и кистами и иными случаями, потребовавшими в конечном счете каких-то иных объяснений, нежели привычных утверждений о «безошибочности» антропологического замысла. Наглядность телесных девиаций была сильным аргументом в переносе научного внимания с «само собой разумеющегося» и повторяющегося к чрезвычайному и уникальному [64]. В Европе изучению телесной патологии способствовала существовавшая уже с эпохи Возрождения традиция музейных Wunderkammern – собраний природных диковинок, включавших, в частности, образцы органических и анатомических уродств [Schlosser 1978; Lugli 1983; Origin of Museums 1985; Bredekamp 2000]. Купленная Петром в 1717 г. коллекция Рюйша, ставшая украшением санкт-петербургской Кунсткамеры, была примером той же вундеркаммерной традиции. Рюйш не просто собирал изготовленные им анатомические препараты, но целенаправленно превращал их в эмблематические артефакты, создавая из черепов, костей и телесных органов аллегорические композиции. Голландский ученый не был чужд традиционных напоминаний о смерти и тщете земного (vanitas mundi, memento mori), но не ограничивался только ими [Hansen 1996: 668–669] [65]. Органические аномалии и искусственное сочетание телесно несочитаемого (в «древообразных» объектах, составленных из разрозненных частей детских скелетов, высушенных и покрытых лаком кровеносных сосудов, почечных камней, в соединении органов разных тел, например руки ребенка, держащей сердце взрослого человека, и т. д.), скорее, напротив, разрушали привычную идеографику смерти и создавали иллюзию неизбывного многообразия и трансформативности мира, доверяющего свои тайны просвещенному уму [66]. Создавая свою коллекцию и издавая ее описания [Museum anatomicum Ruyschianum 1691, 1721, 1737; Ruysch 1724 (это издание предваряется посвятительным панегириком Рюйша Петру); Ruysch 1728], Рюйш комментировал ее стихотворными и прозаическими афоризмами, контаминирующими просветительскую и теологическую дидактику: демонстрируемое предстает невероятным или пусть даже монструозным, но для современников Рюйша сутью этой монструозности было не устрашение, а потрясение очевидным (такова, собственно, этимология и самих слов, обозначающих в греч. и лат. языках «чудесное» и «ужасное»: греч. «thauma» и импортируемое при Петре в Россию лат. «monstrum» [Смирнов 1910: 374] указывают не столько на предметный, сколько на эмоциональный референт – то, что удивляет своим видом [67]).

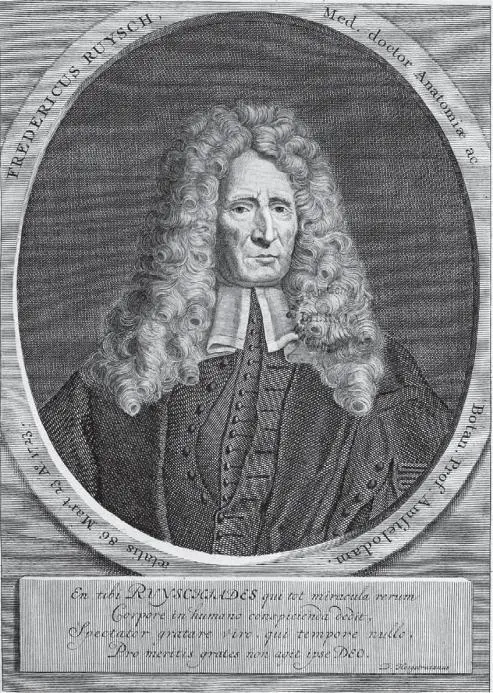

Рис. 1. Портрет Ф. Рюйша

В собственно научном плане Рюйша интересовали практические задачи консервации трупов, а также особенности кровообращения и строения сосудов. Получив образование в Лейдене, Рюйш был вдохновлен техникой работавшего там же Яна Сваммердама – ученого-натуралиста, изготовившего в 1667 г. первый анатомический препарат с использованием жидкого воска для заполнения полости кровеносных сосудов. Рюйш усовершенствовал инъекционную технику Сваммердама, добившись возможности заполнять окрашенным отвердевающим составом чрезвычайно мелкие сосуды (например, артерии надкостницы слуховых косточек). Остроумным изобретением Рюйша в этой работе было применение личинок некоторых насекомых, питающихся мягкими тканями органов тела и оставляющих нетронутыми более твердые для них сосудистые оболочки [Радзюн 1996: 154]. Помимо кровеносных сосудов, специальным объектом анатомических интересов Рюйша служили дети и новорожденные: из более чем 600 каталогизированных экспонатов, имевшихся в «кабинете Рюйша», по меньшей мере треть составляли препарированные фрагменты детских тел – руки, ноги и особенно головы, снабженные при этом дополнительными украшавшими их деталями – тонкими батистовыми рукавчиками и кружевными манжетами [Hansen 1996: 672]. В какой-то мере неравнодушие к «детской теме», вероятно, объясняется служебным положением Рюйша, возглавлявшего с 1672 г. акушерскую службу Амстердама и имевшего доступ к анатомированию мертворожденных и умерших младенцев, но не исключено, что он вкладывал в эти экспонаты и особый эмблематический смысл – едва ли случайно, что на заказанной им Яну ван Неку картине («Анатомия профессора Фредерика Рюйша», 1683) анатом изображен над трупом мертворожденного ребенка приподнимающим двумя пальцами пуповину, соединяющую младенца с лежащей на столе плацентой, а мальчик в правом углу картины (искусствоведы опознают в нем сына ученого) держит скульптурно собранный детский скелет [68]. Тело младенца, в отличие от тела взрослого человека, в глазах Рюйша, быть может, с большей силой обнаруживало поразительность Божественного замысла в его целомудренной и первооформленной чистоте.

Каким бы, впрочем, ни был аллегорический и собственно научный смысл, вкладывавшийся в свою работу голландским анатомом [69], демонстрируемые им анатомические экспонаты вызывали не только «туристический» интерес у любопытствующих посетителей (прославивших «кабинет Рюйша» как «восьмое чудо света») [70], но и специальный интерес ученых и философов, интересовавшихся проблемами эмбриологии и, в частности, тератологии. В конце XVI – начале XVII в. эти проблемы ставятся как взаимосвязанные: обсуждение происхождения, развития и изменений человеческого организма обязывает к ретроспекции, призванной объяснить «первоначала» соматической нормы, а также вероятность ее искажения в телесной и (или) умственной патологии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: