Людмила Розанова - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Название:Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0192-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Розанова - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства краткое содержание

Для археологов, историков, этнографов.

Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

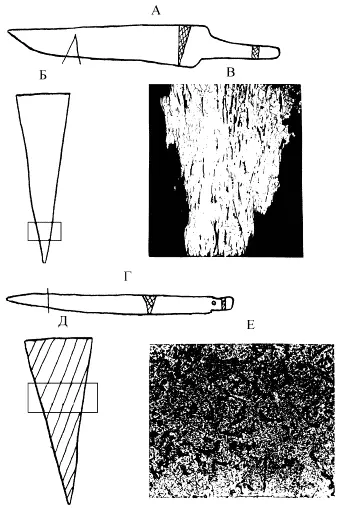

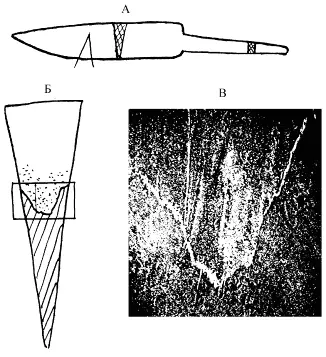

Особо следует остановиться на группе ножей с цельножелезными (11 экз.), без дополнительных приемов по улучшению рабочих качеств лезвия (рис. 2, А—В), и цельностальными клинками (12 экз.) (рис. 2, Г—Е). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что железные ножи появляются среди новгородских материалов только в XIII в., т. е. после разгрома древнерусских княжеств татаро-монголами. В более ранних слоях они не встречаются. Между тем в материалах памятников Х – начала XIII в. южных территорий Руси, таких как Киев (Новое в археологии Киева 1982: 273), Старая Рязань (Толмачева 1983: 251) и ряда других, ножи с железными лезвиями составляют заметный процент. Поэтому представляется вполне вероятной версия о появлении в Новгороде ремесленников из разоренных южнорусских городов, которые и были носителями более простой технологии.

Рис. 2. Новгород. Троицкий раскоп, XIII в. Ан. 3219: А – нож (здесь и далее секущими показано место взятия образца), конец XII в.; Б – технологическая схема изготовления (здесь и далее прямоугольниками показано место фотографии микроструктур); В – фотография микроструктуры (феррит, загрязненный шлаковыми включениями), ув. 70 х; ан. 4086: Г – нож, конец, XIII в.; Д – технологическая схема изготовления; Е – фотография микроструктуры (мартенсит с трооститом), ув. 70 х

В XIII в. в производстве ножей Новгорода преобладали изделия технологической группы II (изготовленные в сварных технологиях) – они составляют 75 % всех ножей этого периода. При этом ведущей является технология наварки стального лезвия на железную основу, распространенная в двух вариантах: торцовой (36 экз.) (рис. 3–5) и косой боковой (33 экз.) (рис. 6–8). Встречаются и другие сварные схемы, но их доля в производстве незначительна (рис. 9).

К XIV – первой половине XV в. относятся 183 исследованных нами ножа. В это время продолжает доминировать технологическая группа II – 124 экземпляра. Но при этом следует отметить некоторое (до 67,8 %) снижение доли сварных конструкций.

В технологической группе I преобладают орудия, откованные целиком из железа и сырцовой стали (38 экз.). Металл отличается значительной загрязненностью шлаковыми включениями.

Фактически все ножи, сталь которых способна воспринять термообработку, сохранили метастабильные структуры. Основным способом термообработки являлась закалка в воде (на мартенсит). Для цельностальных ножей в ряде случаев фиксируется применение мягкой закалки (структура троостита и сорбита, рис. 2, Е ). При изготовлении цельностальных ножей, как правило, использовалась неравномерно науглероженная сталь. Это позволяло избежать излишней хрупкости, возникавшей при термообработке предмета.

Остановимся подробнее на ряде экземпляров XIV–XV столетий, имевших определенные технологические особенности.

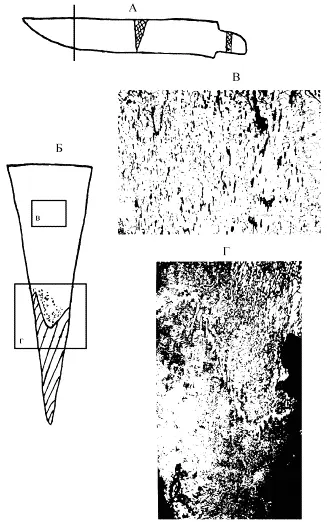

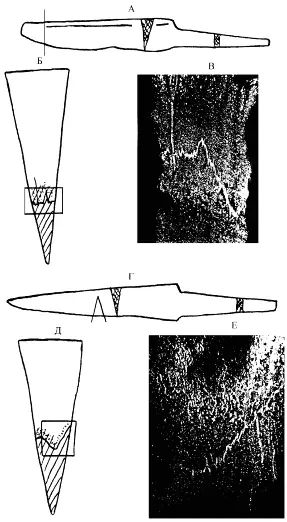

Рис. 3. Новгород. Троицкий раскоп. Ан. 3225: А – нож, начало XIII в.; Б – технологическая схема изготовления (торцовая наварка стального лезвия на железную основу с последующей термообработкой); В – микрофотография основы (феррит, загрязненный шлаковыми включениями), ув. 70 х; Г – микрофотография наварной полосы (термообработанная сталь), ув. 70 х

Рис. 4. Новгород. Троицкий раскоп. Ан. 3222: А – нож, первая треть XIII в.; Б – технологическая схема изготовления (торцовая наварка стальной полосы на железную основу); В – микрофотография сварного шва, ув. 70 х

Так, интересно технологическое решение при изготовлении ножа, найденного в Людином конце (Троицкий раскоп, VIII, 6-731) в слое начала XIV в. При изготовлении клинка, как показало микроструктурное исследование, применена хорошо известная в это время схема торцовой наварки стального лезвия на железную основу с последующей закалкой на мартенсит. Между железом и сталью вставлена тонкая пластинка из фосфористого железа, которая после полировки и травления клинка придавала ему привлекательный и парадный вид за счет образовавшегося на плоскости клинка рисунка из чередующихся темных (сталь) и белых блестящих (железо) полос (Завьялов, Розанова 1990: 184, рис. 6, ан. 5125). Техника вставок фосфористого железа широко практиковалась в кузнечном деле Западной Европы. В средневековом кузнечестве этот прием использовался особенно часто при создании клинков из сварочного дамасска (Pleiner 1962: 205–206, 1979a: 393–410). Свидетельством использования в Западной Европе таких вставок между железной основой и стальным лезвием служат ножи из Вроцлава XIII в. (Mazur, Nosek 1972: 291–303). Именно с ножами из Вроцлава исследованный нами нож обнаруживает сходство по технике исполнения.

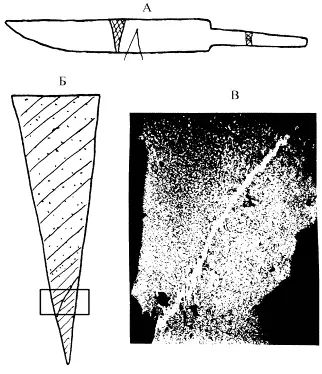

Рис. 5. Новгород. Троицкий раскоп. Ан. 3234: А – нож, середина XIII в.; Б – технологическая схема изготовления (торцовая наварка стальной полосы на железную основу); В – микрофотография сварного шва, ув. 70 х; ан. 2371: Г – нож, конец XIII в.; Д – технологическая схема изготовления (торцовая наварка стальной полосы на железную основу); Е – микрофотография сварного шва, ув. 70 х

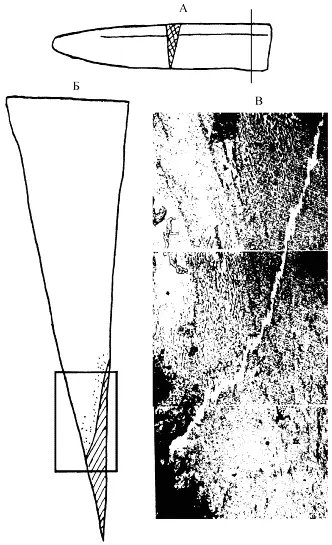

Рис. 6. Новгород. Троицкий раскоп. Ан. 3223: А – нож, середина XIII в.; Б – технологическая схема изготовления (косая наварка стальной полосы на основу из сырцовой стали); В – микрофотография сварного шва, ув. 70 х

Интересная структура обнаружена у ножа второй четверти XV в. из Славенского конца (Нутный раскоп, 5-10-100). Основа клинка этого орудия сварена из чередующихся полос фосфористого железа и стали разных сортов. Сварные швы расположены перпендикулярно плоскости клинка (Завьялов, Розанова 1992: 188, рис. 96, ан. 3255). Повышенное содержание фосфора в железе привело к значительному увеличению его твердости (до 274 кг/мм 2). При травлении такого клинка особыми составами, хорошо известными средневековым кузнецам, на поверхности ножа проявляется узор из параллельных светлых (железо) и темных (сталь) полос. Е. Пясковский выделяет такую схему в особый технологический прием, близкий сварочному дамасску (Piaskowski 1960: 91).

Рис. 7. Новгород. Троицкий раскоп. Ан. 5091: А – нож, начало XIII в.; Б – технологическая схема изготовления (косая наварка стальной полосы на железную основу); В – микрофотография сварного шва, ув. 70 х

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)