Валентин Янин - Очерки истории средневекового Новгорода

- Название:Очерки истории средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2008

- ISBN:978-5-9551-0256-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Очерки истории средневекового Новгорода краткое содержание

Книга подготовлена к изданию при поддержке проекта Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого «Великий Новгород в мировой и отечественной истории и культуре» в рамках аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)»

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) проект № 07-01-16108

Очерки истории средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

События 1477–1478 гг. сыграли в высшей степени выдающуюся роль в истории нашего Отечества. Именно они превратили Русское государство в Российское национальное государство. Как прежде Древнерусское государство образовалось в результате объединения Новгорода и Киева, так и теперь Россия обрела свое государственное могущество на основе объединения Москвы и Новгорода.

С момента своего возникновения Новгород называется «новым городом». В самом его названии заключена очевидная странность: древнейший русский город называется городом Новым. Это имя город пронес от рождения до наших дней, внушив особое уважение к феномену своей истории.

Новгородская земля до возникновения Новгорода

Обширные пространства российского Северо-Запада, изобилующие лесами, озерами, болотами, на протяжении длительного периода (со времен неолита и бронзового века) были заселены племенами угро-финской языковой группы. Начиная с VI–VII вв. сюда началось проникновение славянских племен, которое не привело к столкновению с аборигенным населением. По наблюдениям языковедов, древнейшие восточнославянские заимствования в прибалтийско-финские языки восходят к VII в.

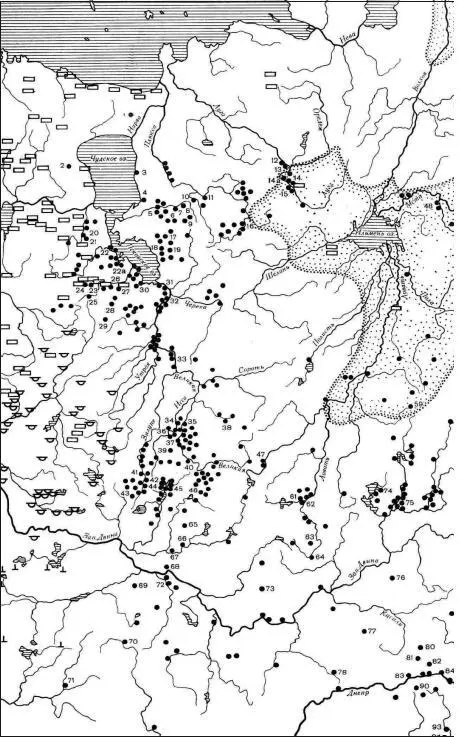

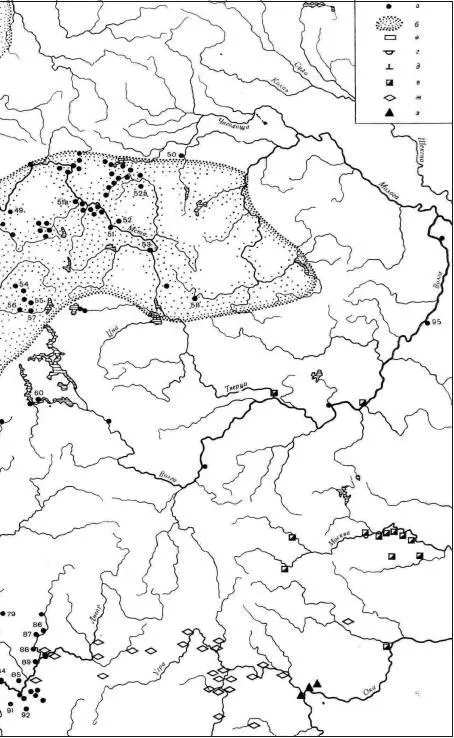

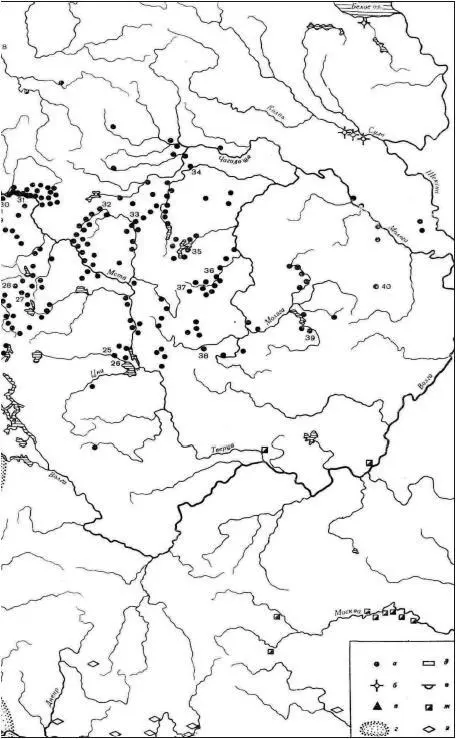

Славянское расселение на Северо-Западе привело к созданию двух обширных регионов – культуры длинных курганов (рис. 1) и культуры сопок (рис. 2). Территория распространения длинных курганов включает в себя бассейн реки Великой и Псковского озера, верховья рек Плюссы и Западной Двины, а также верховья реки Луги, среднее течение Мсты и левые притоки Мологи. Что касается сопок, то они известны главным образом в бассейне озера Ильмень с впадающими в него реками Шелонь, Ловать, Пола и Мста.

Исследователи обратили внимание на существенную разницу в ландшафтных характеристиках этих двух регионов. Область длинных курганов ныне изобилует сосновыми лесами, возникшими на месте смешанных сосново-дубовых лесов. Такое изменение растительного покрова явилось результатом хозяйственной деятельности населения, базирующейся на подсечном земледелии. Что касается поселений и погребений культуры сопок, то они тяготеют к районам распространения еловых и широколиственных лесов, произрастающих на наиболее удобных для пашенного парового земледелия почвах.

Этим характеристикам отвечает и разная система поселений на территориях обеих культур. В зоне длинных курганов поселения не остаются подолгу на одном месте, перемещаясь к вновь подготовленному подсекой хозяйственному участку, тогда как в зоне сопок они отличаются заметной стабильностью.

Рис. 1. Карта: Длинные курганы (по В. В. Седову)

Рис. 2. Карта: сопки (по В. В. Седову)

Разница в хозяйственных характеристиках обеих славянских культур отражает хронологию их проникновения на территорию российского Северо-Запада. Культура псковско-новгородских длинных курганов прослеживается археологами с VI–VII вв. Согласно исследованиям В. В. Седова, славяне, оставившие эту культуру, продвинулись сюда из областей, входивших в бассейны рек Вислы и Одера. В процессе своего движения через земли балтов они заимствовали от них некоторые элементы культуры. Осев сначала в регионе Псковского озера и реки Великой, славяне затем начали распространение на восток, в обход Ильменя и волховского бассейна, низменное положение которого в VI–VII вв. не соответствовало условиям нормального хозяйствования [6] Седов В. В. Проблема происхождения и начальной истории славян // Славянорусские древности, 1: Историко-археологическое изучение Древней Руси. Л., 1988. С. 7—21; Носов Е. Н. Некоторые общие проблемы славянского расселения в лесной зоне Восточной Европы в свете истории хозяйства // Там же. С. 21–38; Он же. Речная сеть Восточной Европы и ее роль в образовании городских центров Северной Руси // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 157–170; Он же. Новгородское Городище в свете проблемы становления городских центров Поволховья // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья. СПб., 2005. С. 7—32.

.

В третьей четверти I тысячелетия иные группы славян – культуры сопок и пашенного земледелия – проникли на русский Северо-Запад и расселились в бассейнах озер Ильменя и Чудского. Надо полагать, что исходные пункты этого проникновения находились также в регионе западного славянства, о чем свидетельствуют особенности древненовгородского диалекта, выявленные А. А. Зализняком. Главная особенность этого диалекта состоит в отсутствии второй палатализации задненебных, свидетельствующая о том, что обе группы славян Северо-Запада в VI–VIII вв. находились в изоляции от всех остальных славянских этносов, которые процесс второй палатализации пережили. Барьером изоляции, вероятно, служил «балтский пояс», охватывающий с юга освоенные славянами земли Северо-Запада. Сумма особенностей древненовгородского диалекта находит ближайшие аналоги в западнославянских диалектах (прежде всего – в лехитском). Это наблюдение находит существенное подтверждение в материалах археологии. От древнего южнорусского (киевского) диалекта новгородский отличается более чем двадцатью признаками [7] Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004

.

Наличие двух славянских культур и их территориальная привязка позволяют утверждать, что носители культуры длинных курганов называли себя кривичами, а носители культуры сопок – словенами. Бесконфликтность их внедрения в земли аборигенов – финно-угров – объясняется разными господствующими системами хозяйствования – земледелия и скотоводства у славян и охоты и рыбной ловли у аборигенов, – которые стали основой взаимной заинтересованности этнических групп, занимавших несовпадающие экологические ниши.

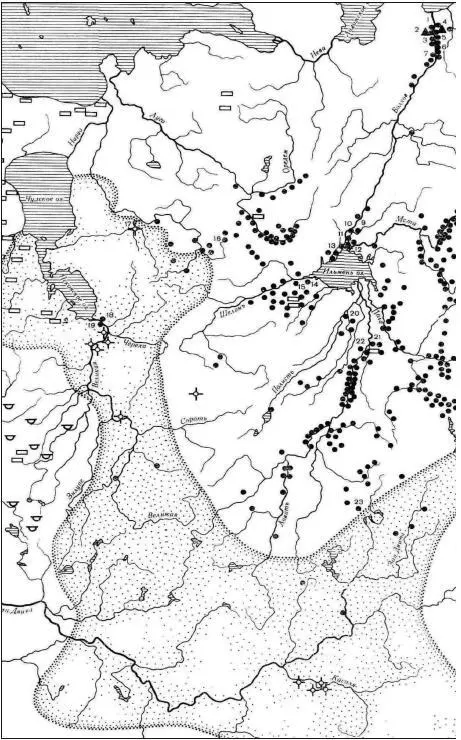

Важной особенностью северо-западного региона являлось его положение на пересечении главных торговых дорог, одна из которых соединяла Восток и Запад (Азию и Европу) («Волжский путь»), а другая – Юг и Север («Путь из Варяг в Греки»). В пределах этого региона оба пути имели разветвления. «Путь из Варяг в Греки» с верховьев Волги поворачивал на север через Ильмень и Волхов, и на запад – через Западную Двину. Те же маршруты имел на его северном участке и «Волжский путь». Важнейшим узлом обоих путей было озеро Ильмень и верховья Волхова, где торговые дороги сливались воедино. Для современного исследователя элементом, маркирующим оба пути, являются многочисленные монетные клады, древнейшие из которых состоят из серебряных дирхемов, чеканенных в основном в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Самый ранний из этих кладов зафиксирован близ Старой Ладоги и по младшей монете датирован 786 годом [8] Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). СПб., 1910. С. 140. № 24.

. Следует особо отметить, что древнейшие клады арабских монет в Западной Европе, пересекших территорию русского Северо-Запада, и зарытые там на рубеже VIII–IX вв. и в первой четверти IX в., концентрируются не на Готланде и в материковой Швеции, а на южном – славянском – побережье Балтики. Из 16 западноевропейских кладов куфических монет конца VIII – первой трети IX в. только 3 обнаружены на Готланде и 1 в Упсале на территории материковой Швеции. Два ранних готландсих клада (783 и 812 гг.) очень малы. В одном из них содержится 8, в другом 11 монет. Третий датируется 824 г., а клад из Упланда – 825 г. Остальные 12 западноевропейских кладов ничего общего со Скандинавией не имеют: 5 из них найдены в Померании и датируются 802, 803, 816, 816 и 824 гг.; 3 – в Восточной Пруссии и датируются 811, 814 и 818 гг.; 3 – в Западной Пруссии – 808, 813 и 816 гг.; 1 клад 810 г. обнаружен в Мекленбурге. [9] Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956. С. 89.

Интервал:

Закладка: