Алексей Исаев - Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали

- Название:Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-699-14384-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали краткое содержание

Наступления Красной Армии и контрудары вермахта под Москвой, Харьковом, Демянском, попытка деблокады Ленинграда и борьба за Крым – все эти события описаны на современном уровне, с опорой на рассекреченные документы и широкий спектр иностранных источников. Перед нами предстает история операций, роль в них людей и техники, максимально очищенная от политической пропаганды любой направленности.

Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Захват Козельска корпусом П. А. Белова заставил Ф. И. Голикова расширить фронт наступления своей армии и направить на смену захвативших город кавалеристов 239-ю и 324-ю стрелковые дивизии. В том же направлении выдвигались 323-я и 325-я стрелковые дивизии. После неудачи первого штурма Белев был захвачен обходным маневром. 328-я стрелковая дивизия двинулась в обход города с севера, а 326-я стрелковая дивизия – с юга. Соответственно 322-я и 330-я дивизии продолжили бои за северные и восточные пригороды Белева, отвлекая внимание противника от обходного маневра двух других дивизий. К 13.00 31 декабря город был взят, а оборонявшие его немецкие части или уничтожены, или отступили на запад и юго-запад. Преследуя противника, 328-я и 330-я стрелковые дивизии продолжили наступление в западном и северо-западном направлении. Оставленная в Белеве в качестве гарнизона 322-я стрелковая дивизия несколько дней занималась очисткой города от оставшихся в нем отдельных мелких групп противника. Трофеями советских войск в Белеве стали 14 полевых орудий, 9 зенитных и 2 противотанковые пушки, более 100 винтовок, 25 станковых пулеметов, 70 автомашин, 50 мотоциклов и другое вооружение и техника, а также оставшиеся в банке 1 млн. 400 тыс. рублей советских денег. В городе также были захвачены более полутора тысяч тонн продовольствия.

После завершения боев за Белев стрелковые дивизии 10-й армии направились к главной цели наступления – городу Сухиничи. Фронт 10-й армии воронкообразно расширился с 20 км в начале операции до 150 км по расходящимся направлениям. Фактически армия Ф. И. Голикова брала на себя фронт 50-й армии и кавалерийского корпуса П. А. Белова, повернувших на северо-запад. Центр 10-й армии (324-я и 239-я стрелковые дивизии) завязал бои за Сухиничи. Остальные соединения двигались на северо-восток, занимая полосу армии И. В. Болдина и корпуса П. А. Белова. В Сухиничах армия Ф. И. Голикова столкнулась с первой ласточкой немецких стратегических резервов – боевой группой 216-й пехотной дивизией генерал-майора Вернера Фрейера фон унд цу Гильзы. Выбить ее из Сухиничей не удалось, и она была блокирована в городе к 5 января.

К началу января основным действующим фактором в действиях 10-й армии было расширение фронта наступления и растягивание флангов. Южный фланг армии Ф. И. Голикова растянулся вследствие отставания соседа слева. Когда 10-я армия уже вела бои за Белев, соседняя 61-й армия Брянского фронта к 28 декабря только выходила на рубеж южнее Белева. Добившись разгрома XXXIV армейского корпуса в Елецкой операции, войска 13-й и 3-й армий Юго-Западного фронта (с 18.12.41 г. – Брянского фронта) продолжили наступление на орловском направлении. На усиление фронта прибыла 61-я армия из свежесформированных соединений. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, членом Военного совета – корпусной комиссар А. Ф. Колобяков, начальником штаба – генерал-майор В. Я. Колпакчи. Во второй половине декабря войска Брянского фронта продвинулись на 30—110 км. Однако к концу декабря они были остановлены организованным сопротивлением и контратаками противника и перешли к обороне. Основной причиной медленного развития наступления являлся крайне слабый боевой и численный состав наших войск. Так, например, на 1 января 1942 г. 3-я армия имела всего 138 орудий и минометов всех калибров, а в ее пяти стрелковых дивизиях насчитывалось 16 028 человек. Еще слабее была 13-я армия, имевшая только 82 орудия и миномета и насчитывавшая в пяти своих дивизиях в общей сложности 11 833 человека. Силы этой армии были сравнимы со штатной численностью одной стрелковой дивизии.

Сражение за Вязьму началось. Развитие событий будет снова вынуждать командование Западного фронта изменять форму операции и направление ударов, но начало ей было положено Калужской и Белевско-Козельской операциями.

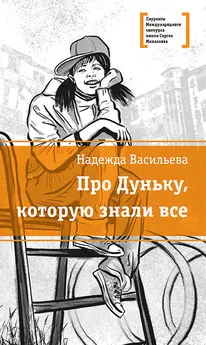

Кладбище немецкой техники в одном из освобожденных городов Подмосковья

Итоги операции

10-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус с 20 декабря по 5 января, то есть за 17 дней наступления, прошли около 130–140 км. Это дает нам средний темп продвижения 8 км в сутки. В условиях зимы и борьбы за укрепленные противником населенные пункты, в том числе «каменный» Белев, это очень высокий темп продвижения. Левофланговой 10-й армии Западного фронта удалось форсировать Оку и продвинуться в западном направлении, значительно расширив закрытый лишь слабыми силами разрыв между смежными флангами 2-й танковой и 4-й армиями.

Одновременно прозвучал первый тревожный сигнал: на фронт начали прибывать свежие немецкие соединения, с помощью которых командование группы армий «Центр» рассчитывало переломить ситуацию в свою пользу.

Итоги декабрьского контрнаступления

Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г. контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице СССР – Москве. Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении боевых действий и работе промышленности.

Самым важным последствием советского контрнаступления стало временное лишение немецкого командования самых эффективных инструментов ведения войны, моторизованных корпусов. Стремительное контрнаступление привело к значительным потерям техники ударных группировок немецких войск. Неисправные танки, бронеавтомобили, грузовики и тягачи, оказавшиеся в полосе наступления советских войск, были потеряны вследствие невозможности их эвакуировать и отремонтировать. Та же судьба постигла исправную, но оставшуюся без горючего технику. Так, 6-я танковая дивизия потеряла всю свою бронетехнику, оставшись к концу декабря без единого танка или бронемашины. Потеря автомашин и тягачей автоматически означала потерю орудий, которые буксировались этим транспортом. Поэтому в ходе контрнаступления советскими войсками были взяты большие трофеи. Например, 1-я ударная армия за 30 дней боев захватила 363 танка (исправных и неисправных), 216 пушек различных систем, 1882 автомобиля, 549 мотоциклов и другое вооружение и технику. Это привело к тому, что в руках командования группы армий «Центр» не осталось боеспособных крупных механизированных соединений. Более того, такие соединения отсутствовали в резерве верховного командования вермахта.

Крепость спасает десант

Единственным местом советско-германского фронта, где немецкие войска продолжали наступать в декабре 1941 г., был Крым. В то время как армии и корпуса трех групп армий откатывались назад, теряя боевую и вспомогательную технику, 11-я армия Э. фон Манштейна штурмовала главную базу Черноморского флота – Севастополь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: