Вера Глушкова - Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры

- Название:Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7752-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Глушкова - Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры краткое содержание

Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очень многие страницы русской истории и культуры нашей страны тесно связаны с Ярославлем. Именно в Ярославль из костромского Ипатьевского монастыря направился в 1613 г. новый, выбранный, царь, первый из династии бояр Романовых – 17-летний Михаил Федорович Романов (1596–1645, царь с 1613). Молодой царь жил 26 дней в ярославском Спасо-Преображенском монастыре, отсюда были отправлены первые подписанные им царские грамоты, здесь были сделаны первые его царские распоряжения по государственным делам, тут он впервые сполна осознал свою ответственность и историческую миссию в судьбе России. Многие духовные и культурные ценности появились или были сохранены именно в Ярославле. Среди них и пребывавший и сохраненный в библиотеке настоятеля Спасо-Преображенского монастыря и найденный в этой обители в конце XVIII в. дивный памятник древнерусской литературы – поэма «Слово о полку Игореве». Из Ярославля берет начало (1750) и история русского национального театра. Одним словом, знать и понять Россию, ее судьбу, ее людей, их дух и традиции без знакомства с Ярославлем абсолютно невозможно.

Назовем только основные события и факты в долгой и непростой истории Ярославля.

Ярославль был основан ростовским князем Ярославом Владимировичем Мудрым (см. с. 34) как крепость на месте древнего захваченного им поселения Медвежий Угол на высоком мысу, при слиянии небольшой реки Которосли с Волгой, в начале XI в., скорее всего около 1010 г. Здесь тогда жили языческие племена финно-угорского происхождения. У местных язычников самым почитаемым и священным животным был медведь. Если верить преданию, то тогда Ярослав Мудрый обложил местных язычников данью, а они как знак сопротивления и защиты выпустили на него медведицу, которую он зарубил секирой. Этот поединок якобы произошел в районе современной Которосльской набережной, где теперь находится небольшой стадион. Медведь с секирой изображен на историческом гербе города. Ярослав сполна оценил исключительно выгодное в военно-стратегическом отношении место на Стрелке – высоком мысу при впадении в Волгу реки Которосль. Здесь крепость как укрепленный городок могла успешно контролировать путь по Волге и как бы запирала устье Которосли. Ростовский князь, хотя к этому времени уже принял Православие и при крещении получил имя Георгия, назвал новый городок Ярославль – в честь своего данного при рождении имени, которое славит языческого бога Солнца – Ярилу.

Герб Ярославля

В XI в. колонизация и христианизация края, где был основан Ярославль, проходили не гладко. В 1071 г. в Верхнем Поволжье выдался неурожай, волхвы подняли народ на восстание. Во главе восставших крестьян-смердов стояли два волхва из Ярославля. Восстание было жестоко подавлено. Эти события были зафиксированы в летописях, где в связи с ними впервые упоминается Ярославль и причем как уже достаточно хорошо известный город. Первое летописное упоминание о Ярославле содержится в «Повести временных лет».

В XII в. Ярославль неоднократно выступал в качестве важного оборонительного форпоста на границах Ростово-Суздальского княжества. В 1148 г. он отразил удар новгородцев, в 1152 г. – волжских булгар.

Расцвет древнего Ярославля пришелся на период правления князя Константина Всеволодовича (1207–1218) и его сына Всеволода (1218–1238). В 1218 г. Ярославль стал столицей Ярославского княжества. Его застройка вышла за пределы крепости, Ярославль стал известен как крупный город (о его величине можно судить по тому, что при пожаре 1221 г. сгорели его 17 храмов). Князь Всеволод Константинович погиб в 1238 г. в битве на реке Сити с ордынцами, которые разорили Ярославль.

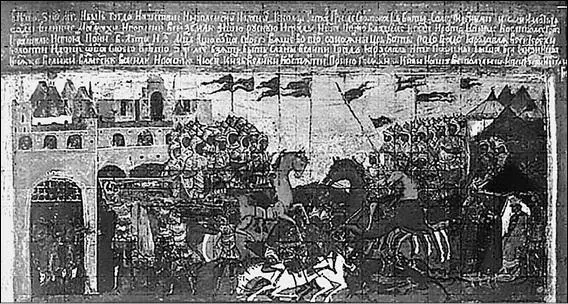

Судьба ярославских князей легкой не была. После битвы на Сити в Ярославле княжил (1238–1249) сын погибшего князя – Василий Всеволодович, а после его смерти княжил (1249–1257) его брат Константин Всеволодович. Это был смелый человек, он три раза ездил в столицу Золотой Орды, где старался отстаивать интересы своего княжества. При нем ярославцы прогнали из города проводивших в нем перепись жителей (для определения размеров дани) переписчиков населения и собственно сборщиков дани баскаков, чинивших грабежи и насилие. В 1257 г. князь с дружиной и ополченцами был вынужден решиться на бой с карательным отрядом ордынцев. Летом 1257 г. ярославская дружина под руководством князя Константина Всеволодовича билась с превосходящим ее по численности отрядом ордынцев; в той битве почти все ярославцы погибли. Высокий холм, где происходил бой, получил название Тугова гора, от древнерусского слова «туга» – скорбь, печаль, печалиться, тужить. Битва на Туговой горе – первое представительное выступление русских против ордынского владычества. Но в середине XIII в. ордынцы еще неоднократно разоряли Ярославль.

Битва на Туговой горе. Клеймо иконы «Василий и Константин в житии». XVII в..

Ярославские князья Василий и Константин Всеволодовичи были причислены Русской православной церковью к лику святых. Трудная судьба была и у следующего ярославского князя, Федора Ростиславича. Его прозвище было Чермной, что тогда означало «красный, прекрасный», а после его смерти превратилось в Черный. Князь Федор вначале был можайским князем, в 1261 г. он женился на дочери погибшего ярославского князя Василия Всеволодовича – Марии и стал ярославским князем. Федор несколько раз ездил в столицу Золотой Орды, чтобы получить ярлык на княжение. Чтобы не ухудшить отношение с ордынцами, он участвовал в их военных походах, в том числе воевал вместе с ними против кавказских ясов и камских булгар. Он был талантливым полководцем, смелым воином и привлекательным мужчиной. Жена ордынского хана Ногая – христианка Евфросиния решила женить его на своей дочери, хотя знала, что он женат. Вот почему Федора на 3 года задержали в Орде, он пребывал там до смерти его жены Марии (ходили слухи, что ордынцы ускорили ее кончину). Федор вернулся в Ярославль, но его теща, бояре и обработанные ими жители не захотели, чтобы он был их князем, предпочли ему малолетнего сына Михаила, ставшего ярославским князем. Федору пришлось вернуться в Золотую Орду и жениться на ханской дочери, которая приняла Православие и стала христианкой Анной, у них родились два сына – Давид и Константин. Федор прожил в Орде около 10 лет. Молодой ярославский князь Михаил Федорович в 1293 г. умер. Тогда его отец князь Федор Ростиславич вернулся в Ярославль на княжение с ханским ярлыком, а также солидной дружиной из русских (смолян) и ордынцев. За годы жизни в Орде и потом в Ярославле Федор Ростиславич и его жена построили несколько храмов, щедро жертвовали деньги на украшение и ремонт существовавших храмов. Об их жизни и княжении в Ярославле осталась в народе добрая память. После смерти Федора Ростиславича (принявшего перед смертью схиму) ярославским князем стал его старший сын Давид (правил Ярославлем с 1299 по 1321 гг.), а младший сын Константин умер безбрачным. Ярославские князья Федор Ростиславич и его сыновья Давид и Константин были причислены Русской православной церковью к лику святых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вера Глушкова - Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres]](/books/1077688/vera-glushkova-smolenskaya-zemlya-priroda-istoriya.webp)