Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очарованный Буллой Виктор-Эммануил, побывавший в Петербурге в 1902 году, одарил его званием «фотографа Короля Италии» и орденом. Ордена пожалованы были и от монархов Румынии, Болгарии и Персии…

…В 1916 году, как свидетельствуют о том семейные воспоминания, Карл Карлович Булла покинул Петербург навсегда. Уехал он на остров Эзель (Сааремаа) – где и жил до самой своей смерти в 1929 году. Может быть, еще и сохранилась там его могила. Но оставались в Петербурге два сына старого фотографа – Александр и Виктор, продолжатели его дела, авторы многих знаменитых, запечатлевших моменты истории, снимков…

В гуще событий

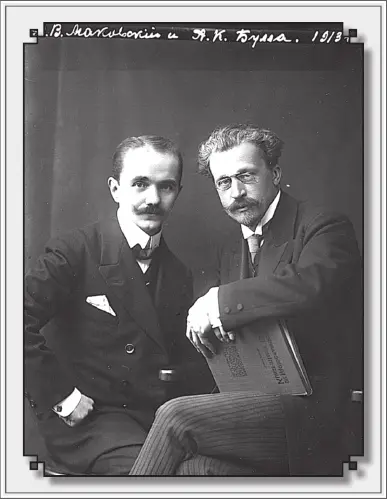

Двое со старого снимка…

Тот, что постарше, в пенсне, с книгой в руках – из знаменитой семьи Маковских.

Ее главу, Егора Ивановича, знают как основателя Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Широко известны имена двух его сыновей – художников Владимира и Константина. Напомню две их хрестоматийные, многим памятные еще по школьной «Родной речи» картины: «Дети, бегущие от грозы» Константина Маковского и «Свидание с сыном» Владимира Маковского.

Искусству посвятил себя и Александр Владимирович Маковский, представленный на публикуемом двойном фотопортрете 1913 года. Многие годы он руководил Педагогическими курсами при Академии художеств. По его учебникам и пособиям когда-то выучилось рисовать не одно поколение школьников.

Книга, которую взял Александр Владимирович, готовясь фотографироваться, называется «Die Photographishe Kunst im Jahre…».

Фотографическое искусство, которому посвящено это издание, имеет непосредственное отношение к другому герою снимка.

Перед вами еще один представитель известного семейства – Александр Карлович Булла.

Александр был старшим сыном знаменитого петербургского фотографа.

Отец приучал двух сыновей к своей профессии с юного возраста: они работали в его ателье, помогали на съемках… Обоих, когда подошло время, он отправил учиться мастерству за границу.

Александр совершенствовался в ремесле в Германии, на родине Карла Карловича. Вернувшись в Петербург, он стал помощником отца в ателье на Невском, 54.

Как и отец, и младший брат, Александр салонным съемкам предпочитал репортажные. Он был даже скорее фотокорреспондентом, чем фотографом: и до революции, и после нее постоянно сотрудничал с журналами, публикуя там свои снимки.

Известно, например, что Александр Булла много снимал, как тогда выражались, «на театре военных действий» в Первую мировую войну. То было естественным стремлением профессионала быть в гуще событий, которыми жили все.

Однако по-настоящему предан был он другой теме. Искусство и люди искусства – вот постоянные, на протяжении многих лет, его герои.

Еще только вернувшись из Германии и работая в отцовском ателье, Александр делает фотопортреты писателей Аркадия Аверченко, Александра Куприна, Федора Сологуба, Леонида Андреева… С Леонидом Андреевым он позже подружился, гостил у него в Райволе, теперешнем Рощине, фотографировал писателя в кругу семьи, на прогулке, за работой. Добрыми его знакомыми становились практически все, кого он снимал, а среди них были не только писатели, но и художники – Василий Верещагин, Илья Репин, Константин Сомов, Николай Рерих, Лев Бакст, Александр Бенуа… И артисты – Федор Шаляпин, Ольга Преображенская, Анна Павлова, Николай Монахов…

В начале 1900-х годов начинается регулярное сотрудничество Александра Буллы с журналом «Солнце России». Здесь публикуются многие из сделанных им снимков: фотопортреты, сцены из спектаклей, жанровые сюжеты. Общим с братом увлечением стало у Александра новорожденное кино – он снимал видовые и хроникальные фильмы для основанного Виктором кинотоварищества «Аполлон».

Революция не заставила братьев Булла отказаться от своей профессии и любимого дела.

Александр Карлович и после 1917 года работает много и интенсивно. Его репортажные снимки появляются на страницах иллюстрированных журналов «Пламя», «Петроград» (который потом стал называться «Ленинград»), «Красная панорама», московского «Эхо».

К сожалению, в те годы издатели не слишком уважали авторов – и тексты, и фото часто безымянны. Можно лишь догадываться, что снимки Кунсткамеры или нашей Филармонии в журнале «Эхо» за 1922 год принадлежат Александру Карловичу, поскольку Виктор с «Эхо» не сотрудничал.

А в журнале «Петроград» фотографии хоть и подписаны, но часто лишь фамилией, без инициала. Однако нет сомнения, что, к примеру, чествование Мейерхольда в Александринском театре снимал именно Александр Булла.

Вообще масса его работ в петроградско-ленинградских журналах 1920-х годов. Широко представлена любимая тема – театральная жизнь. Но не только она. Приходилось ему уже работать, как говорится, на злобу дня: снимать и первомайские демонстрации, и конференцию юных пионеров, и будни военных курсантов.

Впрочем, ведь и в прежние времена объектив фотоаппарата Александра Карловича был достаточно «широк». Так, в одном из номеров «Петрограда» за 1923 год есть подборка снимков, подписанных «А.Булла»: сделаны они в июле 1917 года. На них разгон казаками демонстрантов на Невском в июле 1917 года, похороны в Лавре убитых тогда казаков, принимавший участие в церемонии Керенский.

…Все оборвалось в 1928 году. В тот год, как рассказывала мне племянница Александра Карловича, Валентина Викторовна Каменская, его арестовали. «Прегрешений» можно было найти в достатке: происхождение, учеба в Германии, нежелательные знакомства…

А.К. Буллу сначала выслали на Соловки, потом отправили на строительство Беломорканала, где, кстати, он работал и как фотограф. Освободили незадолго до войны, и жить он поехал в Москву, к своей единственной дочери Муле – Марианне. Там он и умер в 1942 году.

Профессия – репортер

«Теперь праздник Перваго мая будет носить классовый характер, подлинное его лицо не будет затемнено примазавшейся к торжеству буржуазией». Так писала – только все еще по-прежнему с «ерами» в конце слов и с «ятями» – «Петроградская правда» 20 апреля 1918 года.

После пасмурного утра тот первомайский день неожиданно оказался ясным и солнечным. И Петроград расцветился тоже.

Митинги проходили на всех главных площадях столицы, но главное торжество состоялось на Марсовом поле. Братским могилам жертв революции по церемониалу должны были поклониться «все без исключения демонстранты» (пели, кстати, «вечную память»). Здесь же была выстроена трибуна «для членов исполнительного комитета». Для зрителей – они накануне получили пропуска в 33-й комнате Смольного института – со стороны Павловских казарм соорудили помосты. А «на дровах и где только можно примостились корреспонденты и фотографы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: