Андрей Ефимов - Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви

- Название:Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:20007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0310-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ефимов - Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви краткое содержание

Книга снабжена именным и географическим указателями, содержит обширную библиографию.

Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возникавшие храмы и монастыри время от времени разрушали и грабили шведы. В частности, Соловецкая обитель вынуждена была превратиться в неприступную крепость и содержать вооруженные отряды.

Финские племена: корела, чудь, ижора, – жившие между Балтийским морем и Ладожским озером, знакомые с христианством еще с XIII в., считались христианами, но придерживались язычества, поклонялись деревьям и камням, призывали жрецов, приносили языческие жертвы.

Новгородский архиеп. Макарий в 1534 г. написал окружную грамоту к духовенству этих мест и послал иеромонаха Илию вместе с «двумя боярскими детьми» для вразумления и истребления языческих мольбищ.

Миссия иеромонаха Илии принесла видимые результаты: сами язычники помогали ему разрушать свои капища и истребляли изображения идолов. Илия объехал многие погосты и уезды, восстановил правоверие, крестил некрещеных. Но уже через тринадцать лет новый архиепископ Новгородский Феодосий II (1542–1551), узнав, что эти финские племена снова вернулись к языческим суевериям, вынужден был отправить новую окружную грамоту вместе со священником собора Св. Софии Никифором и «двумя детьми боярскими» со строгим наказом упразднять язычество так же, как делал иеромонах Илия.

К началу XVII в. христианское просвещение севера Руси в основном было завершено. На территории Карелии, Карельского Поморья и на Кольском полуострове в общей сложности было около 200 православных просветительских центров. Таким образом, на каждые 500 жителей приходился храм или часовня, где совершались богослужения, и весь край был охвачен христианским просвещением [4. С. 31].

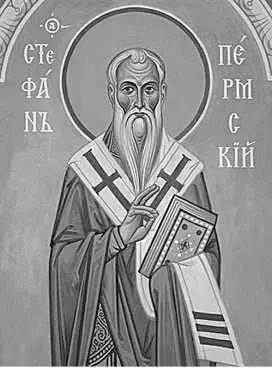

§ 2. Пермский край. Святитель Стефан Пермский

Святитель Стефан Пермский

Святитель Стефан родился в 40-х гг. XIV в. [55] По мнению Г. М. Прохорова, год рождения свт. Стефана Пермского – 1346-й [2. С. 5].

в Великом Устюге, в семье соборного клирика Симеона. Его матери Марии было предсказано св. Прокопием Устюжским, известным юродивым, что она родит «великого отца Стефана, архиепископа и учителя Пермского» [1. С. 56–57].

Мальчик проявил исключительные способности: он прошел всю грамоту «примерно за один год» [2. С. 57], исполнял в храме обязанности канонарха и научился «в городе Устюге всему искусству грамматикихитрости и книжному делу» [2.

С. 57]. Не позже 1365 г., будучи еще молодым, в возрасте не старше 20 лет, он решил оставить свой дом и постричься в монахи, и с этой целью ушел в Ростов Великий, в монастырь Св. Григория Богослова. Это был строгий монастырь, именуемый «Братским Затвором», один из ученых центров Руси, славившийся богатой библиотекой, своего рода «братская академия» [6. С. 9]. Младшим другом Стефана в обители оказался его будущий агиограф Епифаний Премудрый [56] Епифаний Премудрый, который написал и первое Житие прей. Сергия, младший современник Стефана, жил одно время вместе с ним в Ростовском монастыре и, перейдя впоследствии в Троицкий монастырь к прей. Сергию, продолжал встречаться с апостолом Перми во время посещений последним обители Св. Троицы. Святые Стефан и Сергий были связаны между собой узами духовной дружбы.

.

Стефан целиком посвятил себя монашескому деланию и учению, овладел греческим языком, стал одним из самых глубоких толкователей Св. Писания, изучал творения святых отцов на славянском и греческом языках.

Игумен «Затвора» старец Максим постриг Стефана в монашество, сохранив его крещальное имя. Через пять лет пребывания в обители он был рукоположен по воле ей. Ростовского Арсения во диакона, а в 1379 г. ей. Коломенский Герасим совершил его хиротонию во священника. Сподобившийся дара духовного рассуждения, Стефан начал готовиться к проповеди среди зырян. Великий Устюг находился в окружении поселений зырян, которые почти все были язычниками. Зыряне часто бывали в городе, и Стефан с детства знал зырянский язык. По-видимому, мысль о евангельской проповеди среди них появилась у него еще в отроческие годы.

В монастыре Стефан составляет зырянскую азбуку и начинает переводить Св. Писание и богослужение. В те времена (да и несколькими веками позднее) на Руси это было делом неслыханным. Колонизация племен, населявших Русь, приводила к их обрусению, т. е. к потере национальной самобытности. Богослужение совершалось всюду на славянском языке, на местном произносили лишь проповедь и изъясняли Св. Писание и богослужение.

Свт. Стефан сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий для всего славянства. Он как бы умалил славянский язык, славянское богослужение, как бы умалил русскую культуру до уровня зырян. В основу алфавита были положены не славянские или греческие буквы, а простейшие зырянские знаки – «тамга», или «пасы», выдавливавшиеся на бересте или вырезавшиеся на палочках [6. С. 15]. Одновременно он собирал нужные «сведения о Пермской земле и ее жителях и соседних народах, о реках и путях сообщения» [16. С. 89].

Перевод Евангелия и богослужения (прежде всего литургии), а также научная и духовная подготовка заняли не менее пятнадцати лет.

Следует сказать об одной особенности того времени: монгольское иго многие воспринимали как последние дни христианского мира, поскольку в это же время постепенно рушится Византийская империя, православные народы попадают под иго неверных. Кроме того, приближался 7000-й год от сотворения мира (1492), который многими воспринимался как грядущий конец света. Казалось бы, зачем придумывать какую-то азбуку для маленького народа?

В 1379 г. (перед Куликовской битвой) иеромонах Стефан получил благословение ей. Герасима, антиминс, святое миро, книги, затем отправился в Москву, к князю Димитрию Донскому, получил от него охранную грамоту и, наконец, ушел к зырянам.

В 1379 – начале 1380 г. святитель пришел в Малую Пермь. Он собирался «или обратить неверных ко Христу, или пострадать и положить голову за Спасителя» [11. С. 156].

Зыряне были идолопоклонниками, по всей Зырянской земле стояли деревянные истуканы, которым приносили в дар драгоценную пушнину. Поклонялись Войпелю – покровителю северного ветра, Зарни Ань – Золотой Бабе, духам лесов, рек и озер, почитали «прокудливую» березу и соблюдали многие другие языческие обычаи.

Начав проповедовать с первого зырянского селения Пыраса (ныне г. Котлас), иеромонах Стефан пошел вдоль р. Перми. Он мягко, ласково, просто беседовал с зырянами, «вошел в их среду, как „овца среди волков“ (Мф 10. 16), и начал учить их о Боге и о вере христианской, дабы познали Творца своего, истинного Бога Вседержителя» [2. С. 85].

Постепенно вокруг Стефана сложился небольшой круг учеников. Но вот однажды приходят зыряне-язычники, становятся вокруг Стефана с «дрекольем» и хотят его убить, а в другой раз, собрав сухой соломы, «хотят зажечь раба Божия, замышляя этим огнем безжалостно предать его смерти» [2. С. 87].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: