Андрей Ефимов - Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви

- Название:Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:20007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0310-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ефимов - Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви краткое содержание

Книга снабжена именным и географическим указателями, содержит обширную библиографию.

Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

28. Очерк из истории Американской Православной Духовной миссии (Кадьякской миссии, 1794–1837): Прил. – СПб., 1894.

29. Пакулак Д. Жизнь и деятельность Иннокентия, митрополита Московского. – Тюмень: Рутра, 1994.

30. Постников А. В. Документальные памятники исследования природы и населения Русской Америки миссионерами Православной Церкви // Богословский вестник. – 1998.– [Т] 2.– Вып. 1.– С. 37–82.

31. Просветитель Восточной Сибири. – СПб., 1885.– Т. 1.

32. Путешествия и подвиги святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Америки и Сибири / Сост.: Н. В. Романова, Н. Ю. Лазарева. – М.: Правило веры, 1999.

33. Роне В. Иннокентий Вениаминов и Русская миссия на Аляске в 1820–1840 гг. // St. Vladimir’s Theological Seminary Quarterly. – N. Y., 1971.– T 15. № 3.– На англ. яз.

34. Русское Православие на Камчатке и в Северной Америке: Библиогр. указ, лит-ры. – Петропавловск-Камчатский, 1997.

35. Смолин И. К. История Русской Церкви. – М., 1997.– Кн. 8. Ч. 2.

36. Столетие со дня открытия мощей святителя и чудотворца Иннокентия. – Иркутск, 1901.

37. Сысоева Е. А. Жизнь и подвиги Иннокентия, проповедника Евангелия на Алеутских островах. – СПб., 1914.– Т. 1.

38. Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-Американской Компании и действия ее до настоящего времени. – СПб., 1861–1863.

39. Федорова С. Г. Русское население Аляски и Калифорнии (кон. XVIII в. – 1867 г.). – М.: Наука, 1971.

40. Филяновский И., свящ. Держись мира и сотвори любовь: Очерки из истории русского православного миссионерства XIX–XX веков. – М.: Правосл. педагогика, 2002.

41. Этнографические наблюдения русских моряков, путешественников, дипломатов и ученых в Калифорнии в начале и середине XIX в. // Русская Америка. – М.: Мысль, 1994.– С. 255–344.

Глава 8. Алтайская миссия. Преподобный Макарий (Глухарёв)

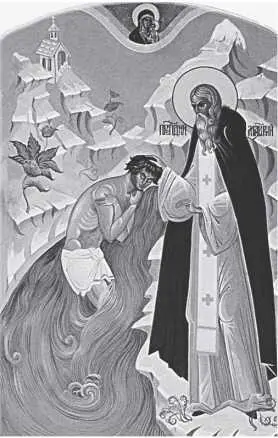

Преподобный Макарий совершает крещение

Алтайская миссия была в течение всего XIX в. образцом, первой из миссий, где достаточно высоко было поставлено миссионерское дело, осуществлены первые переводы богослужения на алтайские наречия, послужившие стимулом к переводческой деятельности и в других местах.

История Алтайской миссии начинается с архим. Макария (Глухарёва) (1792–1849). Выдающийся миссионер, лингвист-переводчик, педагог, церковный деятель при. Макарий (мирское имя – Михаил) родился в 1792 г. и вырос в г. Вязьме Смоленской губернии, в семье Преподобный Макарий священника Иакова. совершает крещение Мать его звали Агафьей, младшего брата – Алексеем, впоследствии он стал священником, а овдовев, приехал на Алтай, в миссию преподобного. Жизнь родителей соответствовала лучшим традициям благочестия православного духовенства, она всегда была примером для о. Макария.

После кончины отца в 1826 г. Макарий просил брата прислать его портрет. Об этом портрете он пишет Алексею: «Сие священное для нас изображение обличает во мне всё низкое и нечистое, и внушает мне священные чувствования и помышления, поощряет меня к труду, успокаивает меня в смущении, разгоняет туман уныния» [7. С. 12]. В конце жизни он писал об отце: «Это был человек неизменного прямодушия и христианского мужества, скорбями искушаемого» [7].

Отец сам занимался воспитанием и образованием сына. Семи лет Михаил под руководством отца уже делал переводы с русского на латынь. Восьми лет он был принят в Вяземское духовное училище сразу в третий класс и попал в атмосферу, трудную для такого чуткого и нежного ребенка. Отношения со стороны начальства к семинаристам и между ними самими были достаточно жесткими. К окончанию учебы юношу перевели в Смоленскую семинарию, куда он был принят на казенный счет как один из самых способных учеников. Закончить он ее не успел – помешала война 1812 г.

Во время войны Михаил оказался в Тверской губернии, в имении богатого помещика, к детям которого он был взят учителем. Это была хорошая православная семья, и впоследствии опыт общения с помещичьей средой ему очень помог.

В 1813 г. Михаил закончил обучение в семинарии и остался там преподавателем младших классов. А через год, после успешной сдачи экзамена, его зачислили в Петербургскую духовную академию. Теперь он – блестящий студент, много сил и времени отдает учебе в столичной академии. В этот период высшие слои российского общества находились в духовных исканиях, которые, к сожалению, часто шли отнюдь не в церковном русле. По существу, отсутствовала русскоязычная аскетическая, святоотеческая, богословская литература, и этот вакуум был заполнен переводами западных мистиков. В результате с Запада в Россию стало проникать множество неправославных сочинений таких авторов, как Я. Бёме, госпожа Гюйон, И. Арндт и многих других. Их мистические произведения, проповедовавшие свободу личных отношений с личным Богом вне Церкви буквально заполонили общество, в том числе и церковную среду. А. Ф. Лабзин, И. В. Лопухин, А. П. Хвостова, княгиня С. С. Мещерская и многие другие отечественные авторы подхватили идеи мистицизма и стали издавать отечественные журналы и книги в России. Журналы «Друг юношества», «Сионский вестник» расходились огромными по тому времени тиражами. Эти журналы выписывали все архиереи, все академии и многие семинарии, – например, Санкт-Петербургская духовная академия получала одиннадцать экземпляров журнала «Сионский вестник». Все это называлось «благодатной духовной жизнью». Одновременно в светских салонах процветали секты, практикующие мистику типа хлыстовских «радений», например секта Е. Ф. Татариновой.

В такую среду попал Михаил Глухарёв – впечатлительный, духовно одаренный, тонкий юноша. От влияния этой псевдодуховной литературы его спас ректор академии архим. Филарет (Дроздов) (впоследствии знаменитый святитель Московский), который с самого начала отметил юношу и принял его в число своих духовных чад. Михаил очень полюбил архим. Филарета и всю жизнь относился к нему с необычайным благоговением. Духовный же отец мягко, но твердой рукой вел его к полноценной духовной жизни, учил его смирению и послушанию, отводил от соблазнов, которыми была так богата тогдашняя петербургская действительность.

Впоследствии архим. Макарий напишет: «Я отдал свою волю преосвященному Филарету, тогдашнему ректору академии, и ничего не делал и не начинал без его совета и благословения, почти ежедневно исповедуя ему свои помыслы» [50. С. 29]. Он блестяще закончил Духовную академию и в 1817 г. получил направление в Духовною семинарию Екатеринослава. В совершенстве владея несколькими древними и современными языками – латинским, греческим, еврейским, французским, немецким (конечно, и церковно-славянским), неплохо зная английский и отчасти – итальянский, он впитывал в себя все богатство православной святоотеческой литературы: сочинения преподобных Макария Египетского, Максима Исповедника, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и других отцов Церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: