Александр Широкорад - Швеция. Гроза с Балтики

- Название:Швеция. Гроза с Балтики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-2313-0, 978-5-4444-8171-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Швеция. Гроза с Балтики краткое содержание

Швеция. Гроза с Балтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1322 г. шведские войска из Выборга двинулись к русской крепости Карела, однако взять ее не смогли и вернулись восвояси. Набег шведов на Карелу возмутил новгородцев, и они решили покончить со шведским осиным гнездом – Выборгом. Тем временем в Новгород прибежал московский князь Юрий Данилович, которого хан Узбек лишил титула великого князя владимирского, а брат Иван выгнал с московского престола. Понятно, что московской рати у Юрия не было, разве что небольшой отряд дружинников. Тем не менее власти Новгорода поручают ему командовать войском в походе на Выборг.

12 августа 1322 г. русская флотилия подошла к Выборгу. Предместья города были преданы огню, каменный замок осажден. Шведский гарнизон устроил вылазку, но назад вернулись немногие. Шесть метательных машин русских («пороков») засыпали замок каменными ядрами. Шведы записали в своей хронике: «Георгий, великий король Руссов, осадил замок Выборг с великой силой в день святой Клары». Современные финские историки оценивают численность новгородского войска в 22 тысячи человек. Разумеется, это явный перегиб. Со страха шведам бездомный князь показался «великим королем», а каждый русский воин троился, а то и пятирился в их глазах.

Но, увы, штурм замка, произведенный Юрием 9 октября, не удался. Наступила осень, и близился ледостав на Неве, поэтому Юрий приказал снять осаду. Русское войско с большим полоном вернулось в Новгород. В первой половине 1323 г. в устье реки Невы на Ореховом острове в истоке Невы по приказу князя Юрия Даниловича новгородцы построили крепость Орешек.

В июле 1323 г. в новопостроенную крепость прибыли для переговоров шведские «великие послы» Эрик Турессон и Хеминг Эдгислассон со свитой. Новгородскую сторону представляли князь Юрий Данилович, посадник Варфоломей Юрьевич и тысяцкий Авраам. В качестве наблюдателей, а скорее всего, посредников в переговорах приняли участие купцы с острова Готланд Людовик и Фодру. Поскольку Готланд входил в состав Ганзейского союза, послы Готланда должны были представлять интересы Ганзы.

Договор, получивший название Ореховецкий, был подписан 12 августа 1323 г. В его преамбуле приводилось главное содержание договора – заключение обеими сторонами «вечного мира», подкрепленное присягой – «крестным целованием».

Крепость Орешек в XIV в. Реконструкция А.Н. Кирпичникова, В.М Савкова

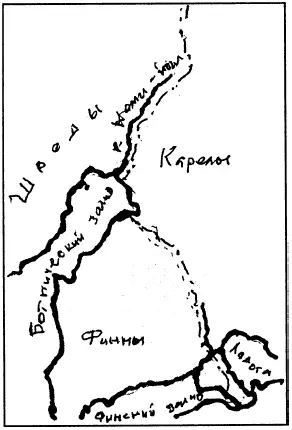

Фрагмент схемы древней карты с изображением участка границы, установленной между Русью и Швецией по Ореховецкому договору 1323 г.

Согласно условиям договора, новгородско-шведская граница устанавливалась на Карельском перешейке по следующей линии: от устья реки Сестры на побережье Финского залива и оттуда вверх по течению Сестры (Систербека), вплоть до ее истоков, и далее через болото, откуда брала река Сестра свое начало, до его противоположного конца по водоразделу, вплоть до истока реки Сая, и вниз по руслу до впадения Саи в Вуоксу, а затем по Вуоксе до того пункта, где река делает крутой поворот на север и где расположен гигантский валун – «Солнечный камень».

Таким образом, граница делила пополам Карельский перешеек в направлении с юга на север и шла далее до бассейна озера Сайма, а затем до побережья Ботнического залива там, где в него впадает река Пюзайоки. Это была древняя племенная граница между карелами и финнами – сумью (суоми), и она подтверждалась и сохранялась.

За Новгородом оставались промысловые угодья на отошедшей к Швеции территории, так называемые ловища, богатые рыбой, общим числом шесть, куда должны были иметь свободный доступ новгородцы и карелы, и два бобровых ловища.

Любопытно, что в Ореховецком договоре была зафиксирована только юго-западная граница русских владений у Ботнического залива – река Патойоки. Как далеко на север простирались русские приботнические владения, в договоре указано не было. Однако в позднейших источниках имеются сведения, где проходила внешняя (на севере и западе) граница этих владений. Русские считали своими владениями территории, принадлежащие современной Финляндии от реки Похейоки (Pöhejoki), а оттуда в западную сторону к мысу Бьюрроклубб на западном берегу Ботнического залива, в приходе Шеллефтео, оттуда к северо-востоку до рек Торнео и Кеми, вверх по реке Кеми до речного мыса Рованьеми. По этим данным видно, что, согласно русской официальной точке зрения, сохранившейся к 1490-м гг., Русское государство должно было владеть не только Каянской землей – Эстерботнией, но и обоими побережьями северной части Ботнического залива или даже обеими областями, прилегавшими к северной части этого залива – Эстерботнией и Вестерботнией. Лишь при заключении Тявзинского мирного договора в 1595 г. Каянская земля (Эстерботния) отошла к Швеции.

В договоре было подтверждено право свободного проезда из Новгорода по Неве в Финский залив.

После Ореховецкого мира на границе между Швецией и Новгородом четверть века было относительно спокойно. Единственный достойный упоминания инцидент произошел в 1337 г., когда управлявший городом Карела местный феодал Валит вступил в тайные сношения со шведами и шведский отряд из Выборга захватил Карелу. Однако новгородцы сразу выслали сильное войско, и Карела была возвращена в состав новгородских владений. После этого, на всякий случай, шведские и новгородские послы 8 сентября 1340 г. в городе Дерпте в Ливонии подтвердили все статьи Ореховецкого мирного договора.

Укрепив свою власть на шведском и норвежском престолах, король Магнус II [54] Магнус – король Швеции под именем Магнус II, король Норвегии под именем Магнус VII.

решил завладеть новгородскими землями. Поскольку поводов для войны новгородцы не давали, король решил обратить «язычников» (русских и православных карел) в христианскую веру.

Идеологом крестового похода в Швеции стала религиозная психопатка Биргитта, настоятельница Вадстенского монастыря. Биргитта давала наставления Магнусу, призывала его к ведению «справедливой» войны для распространения христианской веры среди язычников, прямо настаивала на организации похода.

Как писала Е.А. Рыдзевская, Биргитта «происходила из знатного упландского рода; ее отец, Биргер Персон, видный государственный деятель и член совета опекунов, правивших в Швеции до совершеннолетия короля Магнуса, был одним из крупнейших шведских землевладельцев того времени. Деятельность этой честолюбивой и фанатически религиозной женщины, обладавшей литературным талантом и резко выраженной склонностью к мистике и экстазу, имела большое значение для шведской церкви XIV в. Биргитта основала Вадестенский монастырь и сочинила для него устав; ей же принадлежит инициатива перевода Библии на шведский язык» [55] Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия IX–XIV вв. С. 124–125.

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)