Александр Широкорад - Швеция. Гроза с Балтики

- Название:Швеция. Гроза с Балтики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-2313-0, 978-5-4444-8171-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Швеция. Гроза с Балтики краткое содержание

Швеция. Гроза с Балтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

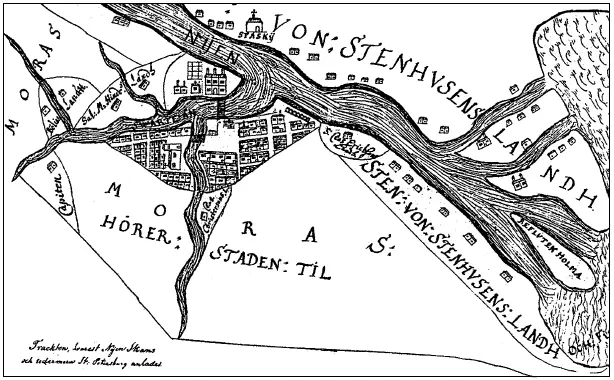

Вскоре выборгское купечество почувствовало в Ниене опасного конкурента и добилось принятия постановления от 22 ноября 1622 г., запрещавшего всем иностранным купеческим судам выгружать в Ниене какие-либо товары под угрозой конфискации судов и товаров.

17 июня 1632 г. король Густав Адольф подписал привилегии Ниену, юридические ставившие его в ряд с самыми крупными городами королевства. А 28 сентября 1638 г. был издан указ королевы Христины, разрешающий иностранным купцам торговать в Ниене. Город стал крупным портом. Так, с 1640 г. по 1645 г. его ежегодно посещали от 92 до 112 купеческих кораблей. Причем около 20 % из них прибывали из Северной Германии, Голландии и Англии.

В 1642 г. Ниен получил городской герб – «лев, стоящий между двумя реками и держащий в правой лапе меч».

К середине XVII в. в Ниене стала уже традиционной трехнедельная августовская ярмарка, на которую съезжались иноземные купцы. Из русских северо-западных городов – Новгорода, Олонца, Тихвина, Ладоги – на ярмарку привозили продукты земледелия и животноводства, сырье и ремесленные изделия. Русские купцы везли рожь, ячмень, овес, горох, свинину, говядину, сало, масло, соленый лосось, деготь, смолу, пеньку, лен и лес. Большим спросом у иностранных купцов пользовались шкуры, кожи, меха и холсты. Привозили русские купцы и экзотические товары, очень популярные в Европе, в том числе восточные ткани – тафту, дамаск, плюш и шелк.

Русских же купцов на ярмарке особенно интересовали привозившиеся из Северной Европы металлы (железо, медь, свинец) и изделия из них (якоря, замки, ножи, булавки, иглы, зеркала). В цене были и английские, голландские, немецкие сукна, бархат и шляпы. Всегда пользовалась спросом соль. Также на ярмарке можно было приобрести экзотические напитки и продукты – французские и испанские вина, североморскую сельдь и др.

В июне 1656 г. русский отряд стольника Петра Потемкина двинулся вниз по Неве. Узнав о подходе русских, генерал-губернатор Густав Горн, находившийся в Ниене, и комендант крепости Томас Киннемокд бежали на судах в Нарву. За ними последовали войска и большинство обывателей. Шведы успели поджечь огромные запасы ржи (около 70 тыс. тонн).

30 июня русское вошли в Ниен. В нем насчитали около 500 дворов. На укреплениях было захвачено 8 пушек, а остальные шведы сбросили в реку Охту или увезли. Потемкин приказал сжечь город и по возможности уничтожить его укрепления.

Любопытна судьба утопленных орудий. Где-то между 1899 и 1903 гг. местные жители нашли и подняли из Охты 6 шведских чугунных пушек. Длина одной короткой пушки составляла 2,42 м, а остальные были от 2,6 м до 2,78 м (без винградов). Калибр – 11,5–13 см, то есть примерно 12 фунтов. Сейчас эти пушки установлены на бетонном постаменте – памятном знаке «Крепость Ниеншанц».

Ниен на карте середины XVII в.

В начале осени 1656 г. шведы вновь овладели Ниешанцем. В 1659–1666 гг. шведы восстановили укрепления Ниена. Населения города было космополитично. Согласно городской переписи 1640 г., среди 67 бюргеров, имевших полные гражданские права, было 11 немцев, 3 шведа, 39 выходцев из Финляндии и 4 с русскими фамилиями. Бюргером мог стать лишь достаточно богатый человек.

В 1675 г. вышел королевский указ, подтверждавший, что русским разрешалось селиться в городе и пользоваться одинаковыми правами с его гражданами, но с условием принятия лютеранства, строительства каменных домов и уплаты городских податей. В это время в Ниеншанце существовали русские лавки и даже торговая контора.

Замечу, что большинство русских дворян в 1617 г. покинули приневские земли, но несколько семей остались, приняли лютеранскую веру и были причислены к шведскому дворянству. В шведской дворянской метрике упоминаются Нассакин (Нащокин?), Аминов, Бутурлин, Рубцов, Пересветов, Аполлов и другие [77] Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. С. 196.

. Так, Григорий Аполлов получил шведское дворянство в 1635 г. Его сын Василий стал комендантом Копорской крепости, а сын Иван (Иоганн) – комендантом Ниеншанца. Причем Иван Аполлов был комендантом с 1689 г. до 1703 г., то есть до взятия города Петром Великим.

Раздел III

Реконкиста Петра Великого

Глава 1

Предыстория Северной войны

Весной 1697 г. датский король Кристиан V отправил в Россию посла Пауля Гейнса с предложением заключить военный союз против Швеции. Гейнс прибыл в Москву 18 июля 1697 г., но в это время Петр находился за границей, и послу пришлось ограничиться беседами с боярином Л.К. Нарышкиным, ведавшим Посольским приказом. Естественно, что решение вопроса было отложено до возвращения царя в Москву 25 августа 1698 г.

Первое знакомство Петра с Гейнсом состоялось 4 сентября 1698 г. во время торжественного обеда у Лефорта. Обед начался со ссоры между Гейнсом и послом Речи Посполитой Яном Бокием из-за места за столом, на что Петр отреагировал быстро, громко и коротко: «Дураки!»

Первая деловая встреча Петра с Гейнсом состоялась в ночь с 21 на 22 октября. Она была тайной, происходила без официальных церемоний в доме датского поверенного Бутенанта. 2 февраля 1699 г. там же произошло второе свидание Петра с Гейнсом. Гейнс доносил об этой встрече в Копенгаген: «Царь сделал мне знак следовать за ним в отдельную комнату, приказал запереть двери и спросил, что я могу ему предложить». 19 февраля царь выехал из Москвы в Воронеж, а три дня спустя туда же отправился и Гейнс. Здесь переговоры были продолжены, причем Ф.А. Головин был привлечен к ним только на самом последнем этапе. В очередном донесении Гейнс сообщил, что Петр «не желает, чтобы я к кому-либо обращался по этому делу, кроме него самого, и в случае, если бы он, вопреки ожиданию, не вернулся к тому времени, когда я буду иметь ответ от двора, мне будет позволено приехать к нему в Воронеж». 21 апреля договор с Данией был согласован. Он состоял из одиннадцати открытых и двух тайных, сепаратных статей. В открытых статьях стороны обязались по истечении трехмесячного срока со времени акта агрессии оказывать помощь в отражении «нападателя и оскорбителя». Две сепаратные статьи уточняли некоторые детали. Поскольку у союзников не было общих границ, то каждый и них должен был открыть военные действия против «нападателя и оскорбителя» вблизи своих границ. Вторая сепаратная статья конкретизировала условия вступления в войну России: оно могло состояться только после заключения мира с Османской империей.

Ратификация договора царем происходила 23 ноября 1699 г. в доме А.Д. Меншикова в селе Преображенском. Так описывал церемонию ее в своей депеше Гейнс: «…я в прошлый четверг был приглашен за два часа до рассвета в дом первого фаворита царя Александра Даниловича Меншикова, где его величество провел эту ночь. Царь, вставши, пригласил меня в свой кабинет вместе с его превосходительством Головиным и тайным переводчиком, и в моем присутствии он, прочитавши все, сам подписал как трактат, так и сепаратные статьи и велел приложить свою кабинетную печать…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)