Петр Голубовский - История Смоленской земли до начала XV столетия

- Название:История Смоленской земли до начала XV столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Кучково поле»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0220-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Голубовский - История Смоленской земли до начала XV столетия краткое содержание

История Смоленской земли до начала XV столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В то время когда кривичи раскидывали свои поселения на огромные пространства с берегов Западной Двины до Финского залива и среднего течения Волги, территорию между реками Днепром и Сожем колонизировало другое славянское племя, радимичи. Границы его колонизации в северо-восточном направлении указываются археологией. Мы видели, что преобладающий тип похорон на пространстве, ограничиваемом указанными реками, есть погребение. К северу от города Ельны мы замечаем резкую перемену: преобладающим является сожжение. Вот эту черту, от Ельны до Днепра на запад и до верховьев Десны на восток, можно считать границей между двумя племенами – кривичами и радимичами. Тут, по верхнему течению Сожа и его притоков, столкнулись они, и вследствие характера местности должна была произойти чересполосица. Племя радимичей, насколько можно составить себе о нем понятие по летописным данным, не отличалось ни высоким культурным развитием, ни воинственностью. Оно довольно легко подчиняется власти киевских князей, а затем территория его дробится между тремя политическими центрами: Киевом, Смоленском и Черниговом 148. Сравнительно невысокое культурное развитие радимичей объясняется географическим положением их территории, через которую не проходило ни одного из главных культурных путей той эпохи: река Сож является второстепенной дорогой, а Днепр принадлежал им той частью своего течения, которая не имеет главного значения в торговом отношении. Все-таки их культурное развитие мы называем низким лишь по отношению к таковому же у кривичей, через область которых проходили, на территории которых связывались гигантские пути восточной и западной торговли. Кривичи должны были в очень отдаленное время перешагнуть с Днепра в область реки Сожа и его притоков. Судя по сохранившимся до сих пор народным преданиям, кривицкая колонизация не всегда носила здесь мирный характер, а скорее насильственный. На основании тех же преданий можно предположить, что кривичи проникли вглубь территории радимичей 149. Как не встречало помех распространение кривицких поселений в области, ограничиваемой Днепром и Сожем, так беспрепятственно должны были подвигаться кривичи и в юго-восточном направлении в силу тех же условий местности, о которых мы говорили в начале нашего очерка. С берегов Днепра их поселения легко перешли к верховьям Десны и ее притоков и реки Угры. Но в то же время сюда придвинулась колонизация северян. При отсутствии каких бы то ни было естественных границ эти два противоположных потока должны были столкнуться. На основании результатов, добытых при изучении говоров великорусского наречия, можно предполагать, что среднее Поволжье 150заселилось с юга и составляло одну область с Муромом и Рязанью 151, но не подлежит сомнению, что Муромо-Рязанская область была колонизована северянами 152, которых приходится считать, следовательно, и колонизаторами земли Суздальской. Вместе с тем мы видели, что, несомненно, кривицкие поселения достигали до среднего течения реки Москвы и, конечно, благодаря условиям местности должны были подвигаться далее. Стало быть, в области мери происходило столкновение кривицкого и северянского племен, начавшееся еще на берегах Десны, Оки и Угры.

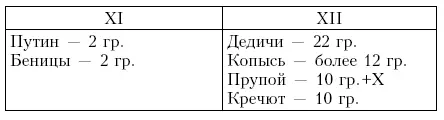

Обзор населенных мест Смоленской земли в пору самого цветущего состояния ее еще более убедит нас во всем сказанном. Но прежде нам необходимо остановиться на одном из важнейших источников для историко-географического очерка интересующего нас княжества. Мы разумеем известную учредительную грамоту Ростислава Мстиславича Смоленской епископии. Она дает указания на значительное количество городов и волостей земли, но при этом ее показания в большей части случаев не повторяются в других имеющихся у нас источниках, так что определение местностей, указываемых ею, приходится делать только на основании ее же самой. Отсюда вытекает необходимость решить, что положил в основу княжеский дьяк при перечислении местностей, в каком порядке размещал он их? Не раз уже пытались нанести на карту Смоленские города и волости, причем в основу полагалась мысль о географической их последовательности, но, к несчастью, такой строгой последовательности в нашей грамоте нет. К счастью, некоторые местности с большим или меньшим приближением могут быть прикреплены к известным пунктам. И вот, благодаря этому мы видим, что княжеский дьяк переносится с одного конца земли в другой или перескакивает значительные пространства без всякого основания, если только мы признаем географическую последовательность в его перечислениях. Так, например, от Жидчичей, лежащих в области реки Западной Двины, грамота вдруг переходит к Басее, волости, находящейся на левой стороне Днепра, в нынешней Могилевской губернии; от Путина и Бениц, городов, несомненно, восточных, совершается скачок на запад к Дедичам и Копысю; сказав о залесской дани в Суздале, неожиданно дьяк переходит в центр княжества к Вержавску на реке Верже. Таким образом, княжеская канцелярия, перечисляя местности, с которых шла десятина на епископию, руководствовалась не их географическою связью, а чем-то иным. Выпишем названия находящихся в грамоте городов и волостей с обозначением получаемых с них княжеских доходов. Вержавляне Великие – 1000 гр., Врочницы – 200 гр., Торопец – 400 гр., Жижец – 130 гр., Каспля – 100 гр., Хотшин – 200 гр., Жабачев – 200 гр., Вотоловичи – 100 гр., Шуйская – 80 гр., Демняны – 30 гр., Ветская – 40 гр., Былев – 20 гр., Бортницы – 40 гр., Витрин – 30 гр., Жидчичи – 10 гр., Басея – 15 гр., Мирятичи – 10 гр., Добрятин – 30 гр., Добрачков – 20 гр., Бобровницы – 10 гр., Дедогостичи – 10 гр., Заруб – 30 гр. Остановимся пока на этом. Вглядываясь внимательно, мы замечаем тут правильную периодичность в размещении доходов: 1000 гр., 200 гр.; затем доход берется больший – 400 гр.; спускается – 130 гр., 100 гр.; снова подымается 200 гр., 200 гр.; 100 гр., 80 гр., 30 гр.; опять возвышается – 40 гр., 20 гр.; снова увеличивается – 40 гр., 30 гр., 10 гр; опять – 15 гр., 10 гр.; новый ряд – 30 гр., 20 гр., 10 гр. Местности разбиваются на группы, и в каждой такой группе они размещаются по доходу в нисходящем порядке, и так перечислены они все. На основании этого мы можем сгруппировать города и волости Смоленской земли в такие отделы:

С этого места идет перечисление городов уже не групповое, а в разбивку. Так обозначены: Ження Великая – 200 гр., Пацынь – 30 гр., Солодовницы – 20 гр. Несомненно, снова вместе:

Отдельно стоят Лучин – неизвестно, сколько дохода, так как он колеблется, и Оболвь – также с изменяющимся доходом; далее – Исконна – 40 гр.; город Вержавск – 10 гр., Лодейницы – 10 гр. Очевидно, в конце грамоты сгруппированы города и волости с колеблющимися доходами или разбросанные в различных местностях, которые в уме писавшего не соединялись никакой ассоциацией идей. Мы не останавливаемся на городах, перечисленных в третьей грамоте, так как они размещены без всякого порядка и почти все легко определяются. Теперь является другой вопрос: на каком основании наша грамота соединяет топографические названия в группы? Отчего, например, канцелярия князя не перечислила сначала все местности, приносившие наибольший доход, затем средний, потом наименьший. Очевидно, местности каждой из вышеуказанных групп в отдельности чем-то связаны между собою. Следовательно, мы можем предположить, прежде всего, что каждая из групп лежит в какой-то определенной местности, то есть в той или иной части Смоленской земли, по той или иной реке или по одному и тому же водному пути, хотя бы в последнем случае они географически значительно были удалены друг от друга. Связи географической между отдельными группами может и не быть, и в то время как одна лежит на востоке (XI Путин – Беницы), следующая непосредственно на западе (XII Дедичи, Копысь, Прупой); две группы, рядом помещенные в грамоте (VII Басея – Мирятичи и VI Бортницы, Витрин, Жидчичи), – лежат одна (VII) на юге, другая (VI) – на севере. Если мы теперь в каждой из этих групп определим хоть одну местность, то этим самым приблизительно определится и положение всей группы. Спрашивается, на каком пространстве мы имеем право искать все города и волоси Смоленской земли? Не очерчивая пока ее границ, укажем только конечные ее пункты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: