Константин Гусев - История в историях

- Название:История в историях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447479633

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Гусев - История в историях краткое содержание

История в историях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Спаситель Петербурга» , искусно маневрируя войсками, отразил движение маршала Удино на столицу империи, за что получил всенародную славу. Даже неудача в деле перехвата французских войск на Березине не пошатнули авторитет полководца, все шишки достались Чичагову.

Переправа через Березину. Художник П. Гесс

Этот прославленный полководец говорил: « Братцы, будьте уверены, что на каждом ядре, на каждой летящей пуле написано, кому быть раненым или убитым. Кто-то скрылся за ряды, но не ушел от смерти – убит. Смерть, нагоняющая воина, есть смерть постыдная. Славно умереть там, где честь и долг назначают место». Кто он, главный герой битвы у Малоярославца?

Адъютант Дмитрия Сергеевича Дохтурова во время Аустерлицкого сражения просил военачальника поберечь себя, вспомнить о жене и детях. Но тот отвечал: «Здесь жена моя – честь, а дети мои – войска же мне вверенные» . В 1812 г. Смоленское сражение Дохтуров встречал в горячке, но отказался сдавать командование : «Лучше умереть на поле славы, чем на кровати» . Искусно маневрируя войсками, он пошел на поправку: «Смоленск вылечил меня». При Бородине успешно заменил смертельно раненного Багратиона, а при Малоярославце в течение семи часов выдерживал мощнейший натиск французской армии, говоря: «Наполеон хочет пробиться, но он не успеет, или пройдет по моему трупу». За беспримерный подвиг Дохтуров был награжден орденом св. Георгия 2-й степени.

Почему под Малоярославцем Наполеон в буквальном смысле «сел в Лужу»?

Лужа – река, на которой стоит город. Битва за Малоярославец стала решающей в 1812 г. Город, 8 раз переходивший из рук в руки, в итоге остался за русскими. Наполеону пришлось отступать по разоренной Старой Смоленской дороге.

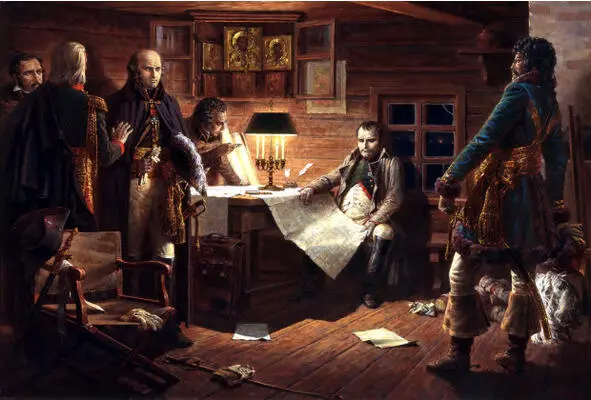

Что такое «совет в Городне»?

Французский аналог совета в Филях . В ночь с 13 на 14 октября 1812 г. в доме ткача Кирсанова Наполеоном после Малоярославецкого сражение было принято решение об отступлении.

Совет в Городне. Художник А. Аверьянов

Этот государственный крестьянин смог собрать самый большой партизанский отряд за всю историю Отечественной войны 1812 г., составивший 5800 человек (500 из которых были всадниками)!

Не обладая теоретическими знаниями , Герасим Матвеевич Курин смог на практике развить врожденный полководческий талант, искусно действуя против французов во время семи столкновений. С огромным партизанским отрядом он разгромил два драгунских эскадрона маршала Нея, захватил хлебный обоз и получил заслуженный Знак отличия Военного ордена I класса.

Герасим Курин. Художник А. Смирнов

Почему один из героев партизанской войны Александр Сеславин мечтал о памятнике, где он изображен на дереве?

В октябре 1812 г. в 4 верстах от села Фоминского на одном из деревьев сидел Александр Сеславин. Именно он таким образом первым открыл направление исхода французов из Москвы , благодаря чему удалось вовремя перебросить войска под Малоярославец. Впрочем, Дохтуров, которому Сеславин сообщил информацию, сначала не поверил. Тогда Александр Никитич бросился на ближайший французский бивак, захватил пленного, перекинул его через седло и привез к Дохтурову. Решающее сражение 1812 г. русские войска встретили во всеоружии.

После заключения Тильзитского мира этот генерал-адъютант перешел на службу в австрийскую армию и принял участие в войне V антинаполеоновской коалиции. В 1812 г., вновь оказавшийся в русской армии, он был одним из главных организаторов партизанского движения, создателем «летучих отрядов». Однако из-за иностранного происхождения не получил должной популярности в народной среде. Кто он?

Фердинанд Федорович Винцигероде, попавший осенью 1812 г. в плен Наполеона, в Заграничных походах русской армии успешно командовал конницей, а после взятия Парижа получил шпагу с надписью «За храбрость». Но славы Дениса Давыдова достичь ему так и не удалось.

Штабс-капитан артиллерии Александр Самойлович Фигнер, благодаря «способностям к языкам» (во время всего одной военной кампании смог выучить итальянский), стал весьма недурным разведчиком. Так, в 1813 г. во время осады Данцига он проник в город, начал пропаганду среди местного населения, был схвачен, но за неимением улик отпущен. Вскоре умудрился втереться в доверие к коменданту города, который отправил Фигнера с важными депешами к Наполеону, не подозревая, что секретные сведения достанутся русским. Следующие два эпизода биографии командира партизанского отряда напоминают известнейшие случаи из жизней Пьера Безухова и… В.И.Чапаева! Постарайтесь припомнить эти коллизии…

Во-первых, после вхождения французов в Москву, А.С.Фигнер попытался проникнуть в «сердце России» и убить самого Наполеона Бонапарта . Во-вторых, неподалеку от немецкого города Десау отряд Фигнера был окружен, сам Александр Самойлович бросился в Эльбу с надеждой ее переплыть, но погиб . Образ храброго лазутчика увековечил декабрист Федор Глинка в произведении «Смерть Фигнера»:

Александр Фигнер

«… О, Фигнер был великий воин,

И не простой… он был колдун!..

При нем француз был вечно беспокоен…

Как невидимка, как летун,

Везде неузнанный лазутчик,

То вдруг французам он попутчик,

То гость у них: как немец, как поляк…».

25 декабря 1812 г. в Вильне Александром I был дан манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского», знаменовавший завершение Отечественной войны. В документе весомая роль победы отводилась некой «единой душе». Что она из себя представляла?

Обратимся к манифесту: «…Войско, вельможи, Дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу , душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к Отечеству, колико любовью к Богу. От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия едва ли имоверные, едва ли когда слыханные…»

В начале войны Александр I обещал, что в русской земле не останется ни одного врага, но обещания не сдержал. Как так получилось, ведь вражеские войска к концу 1812 г. покинули пределы России…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: