Коллектив авторов - История Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века

- Название:История Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-240-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века краткое содержание

Первый том охватывает период до конца XVII в. Сочетание хронологического, проблемного и регионального подходов позволило авторам проследить наиболее важные проблемы испанской истории в их динамике и в то же время продемонстрировать многообразие региональных вариантов развития. Особое место в книге занимает тема взаимодействия и взаимовлияния в истории Испании цивилизаций Запада и Востока. Рассматриваются вопросы о роли Испании в истории Америки.

Жанрово книга объединяет черты академического обобщающего труда и учебного пособия, в то же время «История Испании» может представлять интерес для широкого круга читателей.

Издание содержит множество цветных и черно-белых иллюстраций, карты, библиографию и указатели.

Для историков, филологов, искусствоведов, а также всех, кто интересуется историей и культурой Испании.

История Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 1. Очерк политической истории

На протяжении всего Средневековья в арабоязычном мире Пиренейский полуостров обозначался термином «аль-Андалус» (возможно, название происходит от арабского «аль-андалис» – вандалы, хотя есть и другие версии). С VIII в., т. е. после того, как бо́льшая часть полуострова была подчинена мусульманами, термин «аль-Андалус» в исламской традиции соответствовал латинской Hispania, или Spania. По мере отвоевания христианами территорий на Пиренейском полуострове «страна» Аль-Андалус сокращалась, и со второй половины XIII в. так стали называть лишь Гранадский эмират. В современной историографии этим понятием пользуются для обозначения мусульманских владений в Испании в VIII–XIV вв. Последние два столетия мусульманской государственности на полуострове, представленной исключительно Гранадским эмиратом, обычно выделяют в самостоятельный раздел, используя понятия Гранадское королевство или Гранадский эмират.

Арабы, в VII в. вышедшие за пределы Аравийского полуострова и начавшие масштабные завоевания на Ближнем Востоке, к началу VIII в. создали обширное государство с центром в Дамаске. В своих походах они доходили до Константинополя, одерживали победы в Северной Индии и на Кавказе, в Малой Азии и Северной Африке. Дамаскскому Халифату подчинялись покоренные территории, которые были превращены в провинции и управлялись наместниками или, по-арабски, эмирами. Эмират, существовавший в Северной Африке, на протяжении первого столетия хиджры (которое отсчитывают от 622 г. н. э.) неуклонно рос, впитывая все новые и новые, более западные территории. Отсюда уже хорошо были видны богатые земли сопредельного обширного полуострова.

В отличие от прочих предпринятых арабами военных кампаний в первое столетие хиджры, завоевание Испании было быстрым, дерзким и достаточно легким. Следует, впрочем, отметить, что и латинские и арабские хроники VIII в. очень кратки и склонны к мифологизации событий. Однако и те и другие ничего не сообщают о великих битвах, многомесячных осадах, кровопролитных противостояниях и упорном сопротивлении населения. По всей вероятности, задача покорения полуострова мусульманами действительно была решена в ходе нескольких стремительных кампаний, чему в немалой степени способствовало плачевное состояние Вестготского королевства, переживавшего период внутреннего кризиса.

В начале лета 710 г., когда в Толедо на трон взошел Родриго, арабы уже утвердились на севере Марокко (до того Северо-Западная Африка принадлежала Византии) и завершали покорение центрального Магриба под предводительством правителя Ифрикии Мусы бен Нусайра. Пиренейский полуостров с плодородными землями и процветающими городами стал их следующей целью. Муса бен Нусайр по собственной инициативе и без санкции Дамаска, заручившись поддержкой экзарха Се́уты, которая до той поры все еще оставалась византийской, решил попробовать завладеть прибрежными испанскими территориями. Экзарх, известный по нарративным памятникам как граф Юлиан, облегчил первую мусульманскую экспедицию на полуостров, и в месяц рамадан 91 года хиджры (июль 710 г.) отряд мусульман в 400 человек под предводительством бербера Тарифа атаковал остров у иберийских берегов (который и поныне носит имя Тарифа). В это время король Родриго находился на севере, в районе Памплоны, пытаясь усмирить басконов. Успех Тарифа заставил местоблюстителя Мусы, Та́рика бен Зийада (он был бербером по этнической принадлежности и «маула́» Мусы, т. е. вольноотпущенником и клиентом бен Нусайра) сформировать войско из 7 тыс. человек, в большинстве своем берберов по происхождению, которое при помощи флотилии графа Юлиана перебралось через пролив и высадилось у горы Кальпе (будущий город Гибралтар, по-арабски Джабал Тарик, гора Тарика) в апреле или мае 711 г. Тарик отошел от места высадки и обосновался немного западней, напротив маленького острова, названного Зеленым (аль-Джазират аль-хадра, откуда происходит название Альхесирас). Несколькими неделями позже при Гвадалете произошло решающее сражение между мусульманским войском и армией Родриго, закончившееся поражением вестготов. Теперь ворота Андалусии были открыты перед Тариком.

Практически не встречая сопротивления, мусульмане быстро продвигались вглубь испанских территорий. В октябре 711 г. они овладели Кордовой. Столица вестготских королей, Толедо, сдался чуть позже без сопротивления. Муса, опасавшийся, что вся слава побед достанется Тарику, поспешил в Испанию в июне 712 г. с войском в 18 тыс. человек, которое в основном состояло из арабов; военачальниками были кайситы и йеменцы. После завоевания Севильи и Мериды, объединив в Толедо свои силы с Тариком, Муса направился к Сарагосе, овладение которой означало контроль над всей долиной Эбро. В тот самый момент, когда, пройдя по астурийским землям, эмир готовил войска к вторжению в Галисию, халиф аль-Уалид приказал ему и его верному помощнику вернуться в Сирию. Летом 714 г. Муса бен Нусайр и Тарик покинули Испанию, практически полностью завоеванную, чтобы никогда больше не увидеть ее.

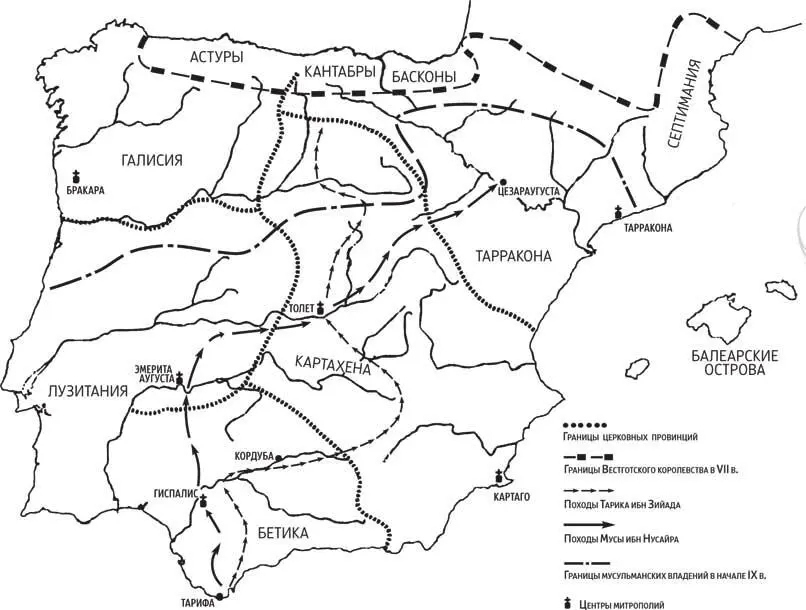

Испания в VII – начале IX в.

При преемнике и сыне Мусы, Абд аль-Азизе (714–716 гг.), мусульмане продвинулись на север, к Пиренеям, взяли Памплону, Таррагону, Барселону, Жирону и Нарбону. Кроме того, Абд аль-Азизу удалось утвердить свою власть над Эворой, Сантареном и Коимброй; успешно овладеть Малагой и Эльвирой, распространив свое влияние на регион Мурсии, где был подписан договор с Теодомиром, правившим здесь вестготским магнатом (отсюда арабское название провинции – Тудмир).

В течение пяти-шести лет мусульманская конкиста Иберийского полуострова была завершена. Под властью пришельцев оказались земли будущей Андалусии, центральные районы, побережье Леванта, некоторые земли Септимании. Лишь в труднодоступных северных горных районах мусульмане не искали удачи. Успех военных кампаний мусульман следует объяснять не только внутриполитическим кризисом, поразившим Вестготское королевство, но и весьма сложной социальной ситуацией, сложившейся к началу VIII в. на полуострове. Местное население, истощенное поборами светских и церковных магнатов, нередко поддерживало завоевателей, видя в их победах поражение своих угнетателей. Стремление освободиться от рабства также руководило частью вестготов и испано-римлян. Еще одной категорией населения, открывавшей перед мусульманскими войсками ворота городов, были иудеи, положение которых в Вестготской монархии было бесправным и чрезвычайно тяжелым. Многие магнаты, по существу уже при вестготах самостоятельно управлявшие обширными землями, передававшие свои права на них по наследству и стремившиеся к политической независимости, предпочитали договариваться с мусульманами, понимая, что военное противостояние не поможет сохранить власть. Принимая ислам и признавая верховную власть далекого халифа, они продолжали, как и раньше, владеть и управлять своими землями, мусульманские же власти получали возможность опереться на них при установлении государственной системы управления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: