Александр Назаренко - Древняя Русь и славяне

- Название:Древняя Русь и славяне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-009-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Назаренко - Древняя Русь и славяне краткое содержание

Древняя Русь и славяне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом отношении весьма замечателен резкий контраст «Размежевания» Карла Великого с аналогичным документом его сына и преемника императора Людовика Благочестивого (814–840). Оказавшись единоличным наследником империи (упомянутые выше Пипин и Карл умерли еще при жизни отца, в 810 и 811 гг. соответственно), Людовик в 817 г., вскоре после восшествия на престол, в свою очередь издал завещание, которое упорядочивало взаимоотношения между тремя его сыновьями – Лотарем, Пипином и Людовиком. По этому завещанию, получившему название «Устроение империи» («Ordinatio imperii»), Лотарь, будучи старшим, наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю его владений, тогда как его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария [99] Ord. imp. Р. 270–273.

(см. рис. 6). Хотя оба последних титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря: «После нашей кончины да получат (Пипин и Людовик. – А. Н.) королевскую власть под рукой старшего брата» [100] «<���…> post decessum nostrum sub seniore fratre regali potestate potiantur» (ibid. P. 271).

. Перед нами очевидная попытка перейти от corpus fratrum – братского совладения в его радикальной первоначальной форме – к безусловному сеньорату.

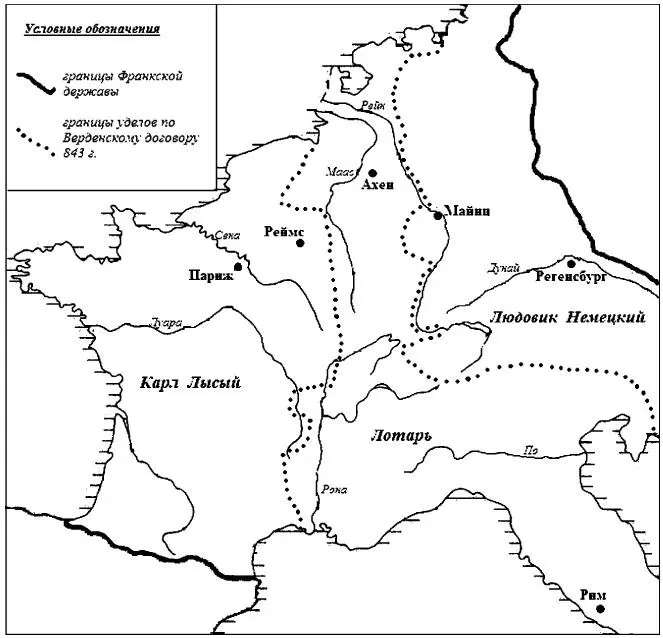

В силу ряда обстоятельств, вдаваться в которые здесь не место, завещанию Людовика Благочестивого не суждено было осуществиться. Лотарь, попытавшийся было после смерти отца в 840 г. настаивать на принципах «Устроения империи», потерпел поражение от братьев Людовика Немецкого и Карла Лысого (сын Людовика Благочестивого от второго брака, родившийся после 817 г.; Пипин Аквитанский умер в 838 г.). Результатом компромисса между братьями стал знаменитый Верденский договор 843 г., предполагавший возврат к традиционному династическому разделу на равные части, причем – и на это следует обратить особое внимание в контексте нашей темы – снова, как в меровингские времена, разделу на три части подверглась и территория коренной Франкии [101] Ann. Bert., a. 843. P. 29–30; Böhmer 1. N 1103a (здесь указаны прочие источники); Ganshof 1956. S. 313–330.

(см. рис. 7). Это обстоятельство подчеркивало неудачу сеньората: императорский титул Лотаря превращался в пустую формальность.

Рис. 7. Раздел Франкской державы между сыновьями императора Людовика Благочестивого по Верденскому договору 843 г.

В свете изложенных здесь, по необходимости бегло, типологических наблюдений раздел Руси в 1054 г. по завещанию Ярослава Мудрого производит двойственное впечатление.

С одной стороны, по своим размерам, экономическому и военному потенциалу удел Изяслава Киевского выглядит доминирующим. Бесспорно, ресурсы собственно Киевской земли того времени, включавшей Погорину и Турово-Берестейскую область, в совокупности с Новгородом намного превосходили ресурсы, скажем, Святославова Черниговского удела, половину которого, к тому же, территориально составляла и хозяйственно, и даже политически еще недостаточно освоенная к середине XI в. земля вятичей. В этом отношении «ряд» Ярослава сходствует с разделом у франков согласно «Устроению» императора Людовика Благочестивого, являвшимся попыткой установить эффективный сеньорат, не отменяя, однако, совершенно обычая наделять всех сыновей. Это заставляет всерьез отнестись к трафаретному сообщению летописи, что Изяслав должен был, по замыслу Ярослава, стать для братьев «во отца место», хотя конкретное содержание постулируемых этой формулой общерусских полномочий Изяслава остается неясным. Для сопоставления их с отдельными довольно четко прописанными позициями «Устроения империи» Людовика – например, с пунктом о верховном надзоре Лотаря за справедливостью внутреннего управления в уделах младших братьев [102] Ord. imp. 10. Р. 272.

– просто не хватает данных.

С другой стороны, характер уделов трех старших Ярославичей сближает Ярославов «ряд» не с «модернистским» проектом Людовика Благочестивого, а напротив – с архаическими чересполосными разделами у франков эпохи Меровингов. Если исходить из этого параллелизма, то складывается впечатление, что в середине XI в. в Среднем Поднепровье имелась какая-то выделенная область, в которой непременно должны были получить причастие Изяслав, Святослав и Всеволод. Эту область естественно отождествить с так называемой «Русской землей» в узком смысле слова, так что в «ряде Ярославле» позволительно было бы усматривать некоторый дополнительный довод в пользу существования такой «Русской земли» в X–XI, а не только в XII в. [103] Относительно «Русской земли» отсылаем к последней специальной работе на эту тему, где приведена и более ранняя литература: Кучкин 1995b. С. 74–100. Функциональное сходство среднеднепровской области, включавшей Киев, Чернигов и Переяславль, с ядром Франкии вокруг Реймса, Суассона, Парижа и Орлеана немаловажно ввиду возобновления в недавнее время попыток новыми аргументами подкрепить мнение Д. С. Лихачева о «Русской земле» в узком смысле как позднем феномене – не ранее XII столетия (Ведюшкина 1995. С. 101–116). Мысль о связи «триумвирата» Ярославичей с их совладением «Русской землей» впервые высказал, кажется, А. Н. Насонов, но ход его рассуждений был иным, нежели наш: историк шел не от специфики уделов старших Ярославичей к понятию «Русской земли», а наоборот – от «Русской земли» как данности, которая должна была пролить свет на характер названных уделов (Насонов 1951. С. 49–51).

Вместе с тем, в отличие от франкских разделов VI в. и более поздних, уделы Ярославичей в «Русской земле» вовсе не выглядят равноценными. Восточные пределы последней очертить трудно, но даже если они обнимали Курское Посемье, входившее в Переяславский удел Всеволода, все равно сравнивать, например, переяславскую и киевскую части «Русской земли» явно не приходится. Младшие же Ярославичи, Вячеслав и Игорь, вовсе остались без причастия в «Русской земле». Едва ли потому, что это было практически неосуществимо. Так, например, Белгород середины XI в., быв к тому времени епархиальным центром и представляя собой, судя по археологическим данным, весьма внушительный городской центр [104] См., например: ДРГЗС. С. 67–68 (автор статьи – А. В. Куза).

, несомненно, мог бы стать и княжеским столом. Следовательно, такое неравноправие братьев входило в замысел Ярослава, являясь шагом от corpus fratrum в его чистом первоначальном виде к сеньорату.

Еще одной традиционалистской чертой порядка, установленного «рядом» Ярослава, может служить раздел Смоленска Ярославичами [105] Остроумная догадка, будто Смоленск мог быть поделен не между тремя Ярославичами, как принято думать, а между малолетними сыновьями покойных смоленских князей – Борисом Вячеславичем и Давыдом и Всеволодом Игоревичами (Кучкин 1985. С. 25–26), думается, обречена остаться экзотическим особым мнением: названные княжичи к 1060 г. едва достигли возраста 5–7 лет, что делало, по древнерусским понятиям, выделение им особых владений преждевременным.

в 1060 г. Завещание Людовика предусматривало в таких случаях совсем иной порядок действий: по смерти кого-либо из младших братьев Лотарь призван был обеспечить одному из сыновей покойного наследование в уделе отца; если же покойный оказывался бездетен, то его удел должен был перейти в руки Лотаря [106] Ord. imp. 14–15. Р. 272–273.

. Королевства младших сыновей Людовика Благочестивого задумывались в качестве патримониев-отчин, тогда как уделы Ярославичей – нет (судя по смене удела Игорем); королевства сыновей императора Людовика не подлежали разделу даже в случае их выморочного характера, тогда как Смоленский удел был разделен, даже не будучи выморочным. Раздел Смоленска Ярославичами имеет аналогию в упомянутом разделе Парижа и удела короля Хариберта в целом в 567/8 г., а также в традиционалистских установлениях «Divisio regnorum» 806 г., которые предписывали именно разделы – правда, только в случае, если умерший не имел наследника [107] Div. regn. 4–5. Р. 128.

. В отличие от Смоленска, о судьбе Волыни по уходе оттуда Игоря в 1057 г. надежных сведений нет. Тот факт, что после бегства Изяслава из Руси в 1068 г. в Новгороде, бывшем до этого под Изяславом, садится Святославич Глеб [108] НПЛ. С. 17 (под 1069 г.), 470 (перечень «А се князи Великого Новагорода»).

, а на Волыни – Всеволодович Владимир [109] ПСРЛ 1. Стб. 247 (по убедительной в данном случае традиционной хронологии «путей» Мономаха его переход «и-Смолиньска <���…> Володимерю тое же зимы» следует относить к зиме 1068–1069 гг.).

, вроде бы дает основание думать, что Волынь после 1057 г. перешла под власть Изяслава. Тогда мы имели бы случай, напоминающий норму сеньората в смысле «Ordinatio imperii». Но подумаем, так ли это? Не видно причин предполагать, что между 1057 и 1060 годами произошла какая-то коренная перестройка взаимоотношений между Ярославичами, которая и обусловила разницу в участи Волыни и Смоленска. Значит, Смоленский удел сам по себе отличался от Волынского. Чем же?

Интервал:

Закладка: