Л. Спаткай - Пограничная летопись Беларуси. Книга V. Советско-польская война (март 1919 – март 1921)

- Название:Пограничная летопись Беларуси. Книга V. Советско-польская война (март 1919 – март 1921)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448556692

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Спаткай - Пограничная летопись Беларуси. Книга V. Советско-польская война (март 1919 – март 1921) краткое содержание

Пограничная летопись Беларуси. Книга V. Советско-польская война (март 1919 – март 1921) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

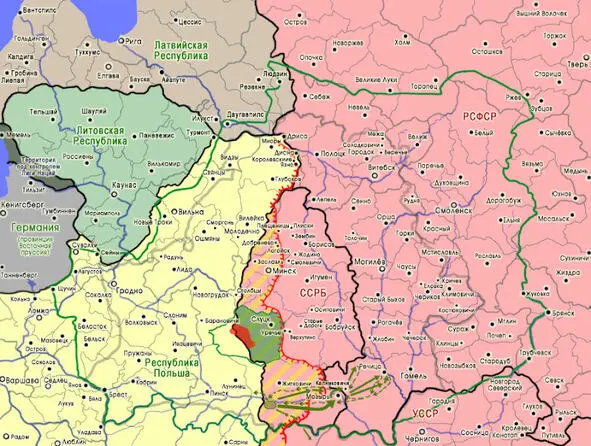

Пояснение к карте

Чёрными линиями показаны границы государств и советских республик, в том числе советско-польская граница, установленная 12.10.1920 договором о перемирии. Красными – реальное положение советско-польского фронта к моменту окончания боевых действий. Зелёными – задекларированные 09.03.1918 границы Белорусской Народной Республики и границы Слуцкого уезда, часть территории которого, охваченная Слуцким «збройным чином», закрашена зелёным, а зона боевых действий на на территории уезда обозначена красным. Зелёными стрелками показан рейд воинского формирования С. Булак-Балаховича в ноябре 1920 г. Серыми линиями обозначена современная граница Республики Беларусь.

Реорганизация пограничных и специальных войск для охраны границы

В связи с обострением обстановки на фронтах гражданской войны, РККА нуждалась в увеличении численности боеспособных войск, однако из-за ограниченности мобилизационных ресурсов страны это было возможно осуществить только за счет реорганизации войск вспомогательного назначения, находившихся в ведении ВЧК, НКПС, Наркомата продовольствия, Главсахара, Центротекстиля и других ведомств. В этой связи председатель СРКО 13 мая 1919 г. предложил назначить особую ревизию всех военных органов и вооруженных формирований «для оценки и осмысления предшествующего развития вооруженных сил республики», которое, как говорилось в принятом по этому вопросу постановлении СРКО, шло не по определенному плану, а под давлением быстро меняющейся международной и внутренней обстановки. Таким образом, созданной постановлением СРКО комиссии под председательством М. Д. Бонч-Бруевича было поручено тщательно проверить и установить истинную численность всех войск, соотношение строевого и нестроевого состава, обследовать ход мобилизации, постановку работы в запасных батальонах и состояние дел по формированию войсковых частей в тылу. 34 34 См. Э. Б. Генкина. О докладах В. И. Ленина в Совнаркоме, Совете обороны и Совете труда и обороны (1917—1922 гг.) // История СССР. 1973. №4. С.68—86.

О необходимости реорганизации войск вспомогательного назначения настаивала и Высшая военная инспекция, чьи комиссии в период с 15 апреля по 15 мая 1919 г. провели инспектирование войск, в ходе которого были выявлены серьезные недостатки, требующие незамедлительного устранения: большой некомплект военнослужащих, острый недостаток командных кадров, «партизанщина» в организации войск, вследствие чего «отсутствовала стройность плана формирования; штатная организация их представляла собой сплошную импровизацию; нередки были случаи, когда аналогичные должности оплачивались совершенно различно; число людей было произвольное и нередко не соответствовало заданиям ведомства, кроме того, самый подбор личного состава был далеко не на высоте своего назначения»; формальное ведение политической работы; недостаточное материальное обеспечение и большая стоимость их содержания и неоправданно большое расходование средств на содержание их громоздких органов управления, на что тратились «довольно значительные суммы из народной казны»; бессистемность и неорганизованность, которые демонстрировали «всем и каждому, что части эти не являются воинскими ни по духу, ни по своему внутреннему содержанию». Таким образом, указывалось в докладе Высшей военной инспекции, принцип двойного подчинения вспомогательных войск стал тормозом для их использования по прямому назначению, а их ведомственная раздробленность – анахронизмом. В итоге следовали выводы: наиболее организованы войска ВЧК, недостаточно – продармия, войска Главсахара, «охрана железных дорог Республики должна быть признана неудовлетворительной (об обороне дорог говорить вовсе не приходится, т.к. таковой фактически не существует)» 35 35 РГВА. Ф. 43. Оп. 1. Д. 23. Л. 261.

.

В этой связи, признавая «работу вспомогательных войск» необходимой и «жизненной по условиям текущего момента», Высшая военная инспекция предложила:

укрепить и реорганизовать войска пограничной охраны и войска охраны и обороны железных дорог, в том числе заменив негодный личный состав бывшими фронтовиками, признанными годными к нестроевой службе;

все остальные войска вспомогательного назначения (судоходную охрану, продармию, охрану сахарного производства, конвойную стражу, войска ВЧК), как «несущие службу исключительно сторожевого или же специфического характера и не могущие быть использованными в качестве боеспособных единиц», из категории «вспомогательных войск изъять, передав их в подчинение Народному комиссариату внутренних дел».

Эти предложения были поддержаны Ф. Э. Дзержинским и НКВД приступил к подготовке проектов Декрета и Положения об объединении войск. Уже 26 мая 1919 г. коллегия НКВД под председательством М. Ф. Владимирского, рассмотрев вопрос «Об объединении войск Республики особого назначения, находившихся в ведении различных Наркоматов, под общим управлением Наркомвнудела», постановила одобрить проекты Декрета и Положения об объединении войск. 36 36 ГАРФ. Ф.393. Оп.10. Д.1. Л.302 об.

В этот же день проект Положения об объединении войск был рассмотрен на заседении СРКО и постановлением СРКО для его доработки была создана комиссия, в составе: К.М.Валобуев 37 37 Валобуев Константин Максимович родился в 1879 г. Участник русско-японской и I мировой войн. Полковник русской армии. В РККА с 1918 г. В марте 1918 г. назначен тамбовским губвоенкомом и командующим Поворинской группой революционных войск против белоказаков. В июне 1918 г. во время восстания эсеров и белогвардейцев в г. Тамбове был брошен в тюрьму и после пыток приговорен полевым судом к расстрелу. Из тюрьмы освобожден красноармейцами. В июле 1918 г. – начальник резервной Московской рабочей дивизии. С октября 1918 г. – начальник штаба войск ВЧК и с марта 1919 г. – член коллегии ВЧК. С июня 1918 г. по май 1920 г. – начальник войск внутренней охраны Республики (ВОХР). В 1922 г. окончил Военную академию РККА и назначен начштаба 14-й армии и начштаба Кронштадтской крепости. В 1923 г. демобилизован и назначен директором госзавода. С 1935 г. постановлением МК ВКП (б) мобилизован для работы в Осоавиахиме. В июле 1941 г. формировал в Москве дивизию народного ополчения, затем был начальником военно-автомобильных дорог, с октября 1941 г. – возглавлял автодорожный отдел штаба 1-й Ударной армии. На фронте получил ранение и умер 31.03.1942 г. Комбриг.

(председатель), А. Морозов – от Наркомторгпрома, Н. Раттель – от Наркомвоендел, Бальбатов – от НКПС. 38 38 РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 3. Д. 41.

Интервал:

Закладка: