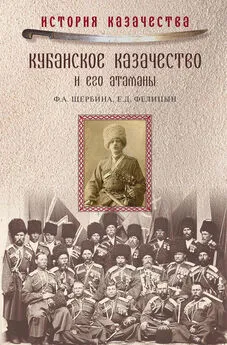

Федор Щербина - Кубанское казачество и его атаманы

- Название:Кубанское казачество и его атаманы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2015

- ISBN:978-5-4444-8482-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Щербина - Кубанское казачество и его атаманы краткое содержание

Книга Ф. А. Щербины и Е. Д. Фелицына, впервые изданная в 1888 году под названием «Кубанское казачье войско. 1696–1888 гг.», рассказывает об истории кубанского казачества и ратных подвигах русского воинства во славу Отечества.

Кубанское казачество и его атаманы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но и положение 1842 года мало помогло горю. Оно узаконило фактические нарушения принципа казачьей равноправности на землю, установивши различные земельные нормы для рядового казачества и для панов. Между тем как рядовому казаку было определено 30 дес. земли на душу, дворянам сверх этой нормы положено было 200 дес. для обер-офицера, 400 дес. для штаб-офицера и 1500 дес. для генерала. Правда, положением земля отдавалась в таком размере дворянству только в пожизненное пользование, т. е. до тех пор, пока не умирал последний из живых наследников лица, получившего в пользование участок; но от этого, во-первых, не легче было рядовому казаку, а во-вторых, во всяком случае, благодаря такому порядку дел, создался довольно опасный для целостности войскового землевладения прецедент, который, как показали впоследствии обстоятельства, и послужил делу разрушения войсковой собственности. Словом сказать, шаг в этом отношении уже был сделан в 1842 году; оставалось пожизненное пользование обратить в вечное, потомственное, чего так добивалась казачья старшина еще на первых порах самостоятельного существования войска. Чрез 28 лет, новым положением 1870 года, пожизненное пользование офицерскими участками было заменено потомственным, из войсковой собственности была сделана собственность частная. А еще чрез 18 лет, т. е. в настоящее время, часть этой собственности успела уже перейти в руки других владельцев неказаков (которым продавали свои участки казачьи офицеры и их потомки. – Прим. ред. ), свивших на этих когда-то войсковых землях прочное гнездо кулачества и, устроив такую важную в экономическом отношении точку опоры, обирающих тех самых казаков, предкам которых земля была отдана жалованными грамотами на праве войсковой, общеказачьей собственности.

Таким образом, что касается истории развития казачьей земельной собственности, то на этот счет у черноморских казаков было «не все добро зело». Это, конечно, указывает на то, что и казаки были люди и что им, как людям, ничто человеческое не было чуждо. Были стеснения, был захват, была борьба, было пренебрежение общим благом и интересами ближнего, казак допускал ошибки, впадал в увлечения, – но то была сама жизнь, то было ее постепенное осложнение, без чего немыслима была бы и история развития рассматриваемых явлений. За общим фактом земельных неурядиц во всяком случае стоял другой примировавший (главенствующий. – Прим. ред. ) над этими неурядицами факт развития общинно-земельной казачьей собственности. Важно уже было и то, что за казачьими общинами и фактически, и законом были утверждены известные права на землю; а была у казака земля, значит, казак имел возможность быть казаком, содержать семью, поддерживать хозяйство и снаряжаться на службу.

VIII. Экономический быт и духовные потребности черноморцев

С поселением на Черномории казаки повели свою хозяйственную деятельность в духе тех приемов, какими характеризовалась экономическая жизнь Запорожья. Земледелие было слабо развито, главный промысел первоначально составляло скотоводство и отчасти рыболовство. Этому способствовали и естественные особенности края. Свободных пустующих пространств, с прекрасными пастбищами, было так много, что при теплом климате скот можно было разводить в значительном количестве, без особых затрат труда и хозяйственной заботливости: лошади круглый год паслись на подножном корму, рогатый скот приходилось кормить заготовленным сеном лишь в течение нескольких дней или недель в году, даже овцы большую часть зимы могли продовольствоваться подножным кормом. И скотоводство, действительно, процветало в Черномории в течение 70 или 80 лет; черноморские табунные лошади и серый круторогий скот имели в свое время широкую известность и высоко ценились хозяевами; многочисленные «отары» овец давали всегда достаточный запас пищи для внутреннего потребления России и шерсти для русских и заграничных рынков. Однако, раз утвердившись в крае, скотоводство очень скоро стало составлять специальный промысел собственно хуторского хозяйства. Курени (т. е. станичные общества. – Прим. ред. ) были бедны скотом; куренному населению принадлежали лишь тощие «череды» (общественные стада) рогатого скота, маленькие «кущанки» овец и еще меньше лошадей, так что, напр., при снаряжении на службу, казак-станичник всегда покупал лошадь в табунах хуторян (т. е. богатых казаков, живших отдельными хуторами на станичных землях. – Прим. ред. ). Куренной казак, поэтому, далеко раньше казака-хуторянина стал земледельцем. Хлебопашество, при отвлечении рабочих рук пограничной, «кордонною» службою, хотя и не могло давать особенно больших материальных средств, но во всяком случае служило главным средством прокормления казачьей семьи. Кроме скотоводства, весьма важным подспорьем служили для казака рыбные промыслы. Прибрежья Азовского моря, Кубани, некоторые степные речки, лиманы и плавни были превосходными рассадниками рыбы, плодившейся здесь миллиардами. Старожилы рассказывают просто чудеса об этом. Весной, когда белая рыба – «сула» (судак), «тарань» (вобла), «чабак» (лещ), карп и пр. шла из моря метать икру в плавни, лиманы и реки, то собиралась в столь огромные стада, что ночью у берегов слышался бесконечный шум и гул, производившийся рыбой в воде; на обратном пути по таким речкам, как напр., Черный Ерок, вблизи Петровской станицы, вода выходила из берегов от столпившейся рыбы и местами, как в устье Бейсуга, у Бриньковской станицы, буквально-таки запружала речное русло, так что по рыбе, как по плотине, можно было переходить с берега на берег; в так называемых Сладких лиманах белая рыба метала в таком количестве икру, что нельзя было зачерпнуть в ковш воды без того, чтобы не захватить в него мелкой рыбешки; в некоторых речках после того, как спадала вешняя вода, в заводях оставалась «заблудившаяся рыба» и ее здесь просто руками брали, не исключая даже красных пород – осетра и севрюги; одним словом, рыболовных угодий и рыбы было так много в Черномории, что местное население не только в избытке довольствовалось рыбой, но и сбывало ее в большом количестве во внутренние части России, преимущественно в Новороссию и Малороссию, куда вяленую и соленую рыбу отвозили чумаки тысячами возов. Прибрежные озера – Ясенские, Ахтарские и Бугазские доставляли также казаку соль; обилие диких зверей делало возможным звероловный промысел, в особенности в первое время существования войска. Все это служило хорошей материальной поддержкой для казачьего населения, лишенного самого главного условия для сколько-нибудь сносной постановки хозяйства – рабочих рук, постоянно отвлекавшихся военной службой. Не будь у войска естественных богатств, беспомощному казачьему населению пришлось бы голодать и вымирать; и если, несмотря на эти богатства, бедность все-таки часто свивала гнездо в жилище казака, то это исключительно зависело от того, что казак был редким гостем дома, что постоянная военная служба лишала его возможности заниматься хозяйством.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: