Борис Акунин - Азиатская европеизация. История Российского государства. Царь Петр Алексеевич

- Название:Азиатская европеизация. История Российского государства. Царь Петр Алексеевич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082572-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Азиатская европеизация. История Российского государства. Царь Петр Алексеевич краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Тридцатилетие, в течение которого царь Петр Алексеевич проводил свои преобразования, повлияло на ход всей мировой истории. Обстоятельства его личной жизни, умственное устройство, пристрастия и фобии стали частью национальной матрицы и сегодня воспринимаются миром как нечто исконно российское. И если русская литература «вышла из гоголевской шинели», то Российское государство до сих пор донашивает петровские ботфорты.

Эта книга про то, как русские учились не следовать за историей, а творить ее, как что-то у них получилось, а что-то нет. И почему.

Азиатская европеизация. История Российского государства. Царь Петр Алексеевич - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дела пошли еще хуже, чем при Софье и Голицыне. Замерла внешнеполитическая деятельность, в совершенный упадок пришла регулярная армия. Правительство не желало расходовать деньги на содержание полков «иноземного строя», их число резко сократилось. При Василии Голицыне страна держала восемьдесят тысяч солдат, а всего пять лет спустя, ко времени Азовских походов, их останется тысяч тридцать. Войско вновь, как в шестнадцатом столетии, теперь в основном состояло из мало на что годного дворянского ополчения и казачьих отрядов.

Вместо реформ страна, наоборот, откатилась назад. Всё вновь обустроилось по-старинному. Большое влияние приобрел патриарх Иоаким, человек суровых, консервативных взглядов. Он не любил иностранцев и боролся с их засилием, выслал из России иезуитов, стал жечь на кострах еретиков и «колдунов». В 1690 году Иоаким умер, понадобился новый глава церкви. Петр был за кандидатуру псковского митрополита Маркела, слывшего человеком просвещенным, но Наталья Кирилловна и ее родственники решили, что у Маркела «слишком много учености» (пишет Гордон), и поставили патриархом казанского митрополита Адриана «ради его невежества и простоты». В это время, стало быть, Петр никаким влиянием еще не пользовался и настоять на своем не умел.

Царь даже не переселился в кремлевский дворец, а продолжал оставаться в Преображенском, где ему жилось вольготней, и вовсю предавался забавам. Разница состояла только в том, что теперь он мог это делать с меньшими ограничениями и бóльшим размахом.

Например, Петр стал активно общаться с иностранцами, да и те, в свою очередь, уже не опасаясь вызвать неудовольствие Софьи, вовсю старались угодить юному царю. Это сближение происходило вовсе не так быстро, как изображают в исторических романах и фильмах. Поначалу Петр все-таки был вынужден соблюдать определенные правила. Он стал одеваться по-европейски, «от башмаков и чулок до парика», лишь после смерти сурового Иоакима, да и в гостях у иностранца (генерала Гордона) впервые побывал лишь через месяц после кончины патриарха – в апреле 1690 года. Со временем визиты в Немецкую слободу участились. Тогда же в жизни Петра появился Франц Лефорт, русский офицер женевского происхождения. Это был человек веселый, обаятельный, гораздый на выдумки, многое повидавший. По аттестации Куракина, которого так приятно цитировать, Лефорт был «слабаго ума и не капабель [неспособный]», зато «денно и нощно был в забавах». Неотесанный юноша, у которого развязность легко сменялась застенчивостью, буквально влюбился в этого блестящего кавалера. «Он ввел Петра в иноземное общество в Немецкой слободе, где царь нашел полную непринужденность обращения, противоположную русской старинной чопорности», – пишет Костомаров. Вскоре в жизни Петра появилось еще одно сильное увлечение – Анна Монс. В начале 1690-х годов царь, кажется, проводил больше времени на Кукуе, чем в своем скучном дворце. Тогда же сформировались его прочные пристрастия: к европейскому образу жизни (вернее, кукуйскому, то есть довольно специфическому), к шумным попойкам – говоря шире, ко всяческому нарушению постылых старомосковских обычаев.

Непохоже, чтобы под влиянием Лефорта и прочих подобных весельчаков царь научился чему-то полезному – разве что немного объясняться по-немецки, да и то по большей части просто вставлял в русскую речь отдельные иностранные слова и выражения, иногда безбожно их перевирая.

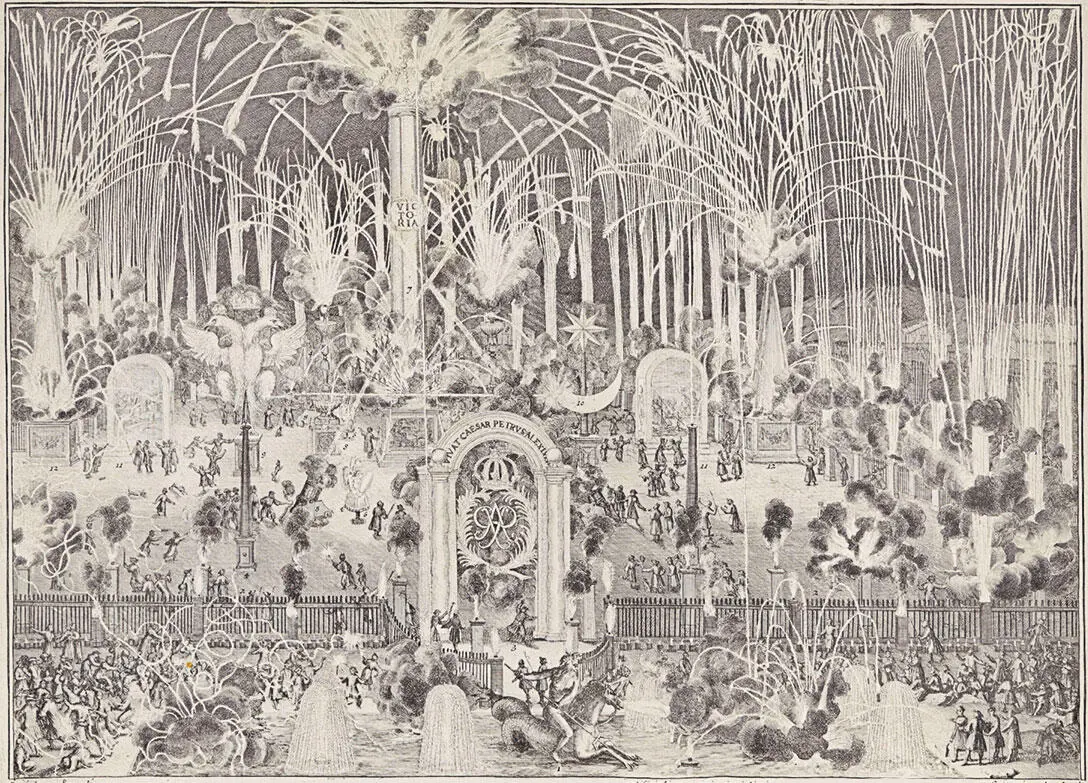

Кажется, главным увлечением Петра в это время были фейерверки. В ежедневных записках Гордона царь в основном упоминается в связи с очередным салютом. «Как тогда обычай был на конец кроновала или на маслянице на Пресне, в деревне их величества, по вся годы, потехи огненныя были деланы, – рассказывает и Куракин. – И, правда, надобное сие описать, понеже делано было с великим иждивением, и забава прямая была мажестé [величественная]».

Военные игры, которыми продолжал развлекаться Петр, по-прежнему оставались не более чем забавой, просто теперь выросли ее размеры.

Осенью 1690 года состоялось ристалище, в котором участвовало не менее двух тысяч человек: «потешные» и дворянская конница против стрелецкого полка.

Год спустя игра повторилась в еще большем масштабе: стрелецкой армии противостояла армия западного строя («потешные», солдаты, драгуны и рейтары). И все же маневрами назвать эти хаотические перепостроения, временами переходившие в беспорядочную потасовку, а заканчивавшиеся массовым пьянством, трудно.

Московский фейерверк. Офорт А. Шхонебека. 1697 г.

Пожалуй, единственным важным событием на этом поприще стало создание двух первых гвардейских полков, Преображенского и Семеновского (около 1691 г.), на основе которых через некоторое время возникнет настоящая армия.

Ненамного больше прока было и от другого царского увлечения – корабельного строительства. Оно тоже пока не выходило за рамки высочайшего хобби. Петр построил несколько небольших галер и плавал на них по Москве-реке. Затем переместился на просторное Плещеево озеро в ста пятидесяти километрах от Москвы – там можно было строить большие лодки и маневрировать под парусами. В 1691 году на озере заложили настоящий военный корабль, постройкой которого руководил самый серьезный из петровских собутыльников Федор Ромодановский, ради такого случая произведенный в адмиралы. Корабль построили, с помпой спустили на воду, устроили пальбу из пушек, но никакого практического смысла в военном флоте на Плещеевом озере, конечно, не было.

Петру хотелось на большую воду, на морской простор. Выбирать не приходилось. Морской порт, куда заходили настоящие европейские суда, у России имелся только один – в Архангельске. Туда Петр летом 1693 года и отправился.

Это была первая дальняя поездка царя и его первое знакомство с морской стихией, которую он полюбит на всю жизнь.

Архангельск принимал за навигацию несколько десятков купеческих кораблей. В то лето их прибыло около сорока. Для царя была выстроена яхта с 12 маленькими пушками, и на этом суденышке Петр провожал англо-голландский караван в открытое море. Потом он еще сорок дней дожидался прибытия конвоя из Гамбурга и за это время заложил верфь для постройки первого русского корабля (небольшого, на 24 пушки). Тогда же в Голландию был отправлен заказ на покупку 44-пушечного фрегата.

Вся эта активность по-прежнему не имела серьезного вида, поскольку ни один, ни два собственных корабля никоим образом не решили бы проблему самостоятельной внешней торговли. С. Платонов справедливо называет петровские морские усилия этого периода «пустошным делом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: