Светлана Бошно - Теория права и государства

- Название:Теория права и государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39043-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Бошно - Теория права и государства краткое содержание

Высочайший профессиональный уровень автора, яркий, легкий стиль изложения материала, многочисленные иллюстрации, выполненные профессиональным художником, делают процесс изучения дисциплины необычайно увлекательным и прекрасным началом пути в мире юриспруденции.

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования.

Студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов и факультетов.

Теория права и государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

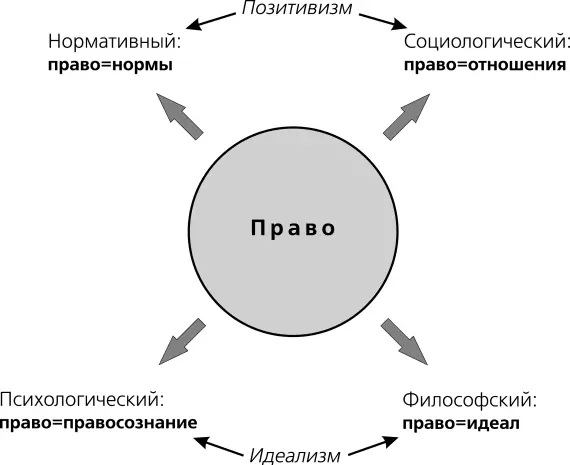

Выработанные наукой определения права достаточно четко разделяются в зависимости от того, на какие традиции опирались их авторы – естественного права или юридического позитивизма.

Основные типы понимания права разделяются на три вида: естественно-правовые, позитивистские и социологические.

Сторонники естественно-правовой теорииименуют право естественным постольку, поскольку оно вытекает из природы человека, всеобщего, универсального порядка. Естественное право – результат развития общества – существует независимо от того, закреплено оно в каких-либо источниках или нет. В некоторой степени эти права обусловлены экономическими, духовными и иными условиями, но по сути своей они являются прирожденными, отсюда следует их непоколебимость, неизменность, абсолютность. Естественные права возникают независимо от того, выражены ли они в юридических нормах или нет.

Такие права выступают в виде идей, представлений, они выражаются в морали, нравственности, обычаях и в юридических нормах. Право на жизнь, безопасное существование, свободное передвижение – примеры закрепления естественных прав в юридических нормах.

Теория естественного права представляет собой совокупность концепций, основывающихся на следующем определении права: право – это возведенная в закон справедливость.

Таким образом, естественно-правовая традиция несет в себе мысль о единстве, тождестве справедливости и права. Учение о справедливости занимает центральное место в теориях естественного права, как древних, так и современных. Справедливое право действует в противоборстве добра и зла, света и тьмы как активный творец и защитник добра. Основатель естественно-правового подхода Гуго Гроций полагал, что одновременно с позитивным правом действует неизменное вечное естественное право, которое согласно с природой общества разумных существ. Это право не связано ни с временем, ни с местом, оно неизменно. Естественное право представляет собой идеальное право, обусловленное природой человека.

И. Кант (1724–1804 гг.) развивал положение теории естественного права на основании теории практического разума. Согласно Канту, нравственный принцип естественного права состоит в том, чтобы человек поступал так, чтобы его свобода совмещалась со свободой каждого и всех.

Позитивистскому пониманиюправа соответствует определение права как системы норм, принятых или санкционированных государством. Это государственнический (этатический) позитивизм. Кроме государства, источником права в позитивизме может быть Бог, всеобщий разум и другие силы. Позитивизм выводит формулу «закон есть закон» независимо от содержания. Эта теория вообще исключает из понятия права вопрос о его содержании и его справедливости. «Закон справедлив всегда» – это аксиома для позитивистов. И. Бентам, создавая теоретическую основу позитивистского понимания права, обосновывал идею, что государство создает нормы права для удовлетворения интересов человека. Он указал, что главное назначение правительства состоит в ограждении индивида от страданий.

Шершеневич Габриэль Феликсович(1863–1912), профессор; в 1901–1911 гг. преподавал на юридическом факультете Московского университета курс торгового права и судопроизводства. В 1906 году преподавал историю политических учений. Ушел в отставку в 1911 году вместе с большой группой преподавателей университета в знак протеста против правительственной политики в области просвещения

Социологический подходк праву выражается в том, что законодатель не создает право, а лишь открывает его. Такой подход оправдан, особенно в той мере, в какой отрицает волюнтаризм законодателя. Данная теория исходит из того, что право создается в общественной жизни. Его источником выступают противоборствующие интересы отдельных людей. Право создается применительно к конкретным случаям путем прецедентов. Суд ближе к жизни и сталкивающимся интересам. Оценивая их, он создает право. Законодатель этому праву может придать свою силу. Таким образом, законодатель не придумывает право, он только дает форму закона тому праву, которое сложилось в обществе и выявлено судом. Социологическая юриспруденция формировалась в трудах Е. Эрлиха, Т. Жени, К. Певеллина, Д. Фрэнка, О. Холмса и других. Сторонники этого подхода полагали, что закон, изданный государством, автоматически правом не становится. Он может стать правом, только воплотившись в конкретные правоотношения, реальные социальные действия. Нередко в данной теории преувеличивалась роль судов, т. е. только акты судов оценивались как реализация, как применение права. Среди всех форм права выделяется судебный (административный) прецедент. Сами же законы существуют только тогда, когда они воплощены в судебных решениях.

Достоинством данного подхода к пониманию права является соединение права с социальной средой.

Путь России к праву большей частью позитивистский. До Октябрьской революции Россия входила в романо-германскую правовую семью. Основные черты русской юриспруденции второй половины XIX века сформировались в позитивистском русле. Именно этатический позитивизм преподавался в университетах, им руководствовались судьи и чиновники. В начале XX века юридический позитивизм раскололся на ряд течений, оставивших существенный след в отечественной и мировой юридической мысли.

Ковалевский Максим Максимович(1851–1916), социолог. Он выступил одним из идеологов Партии демократических реформ (1905–1907), позднее был членом ЦК Партии прогрессистов (1912–1917). В 1906 г. член 1-й Госдумы, с 1907 г. член Госсовета по выборам от Академии наук и университетов

После революции 1917 года правовые учения в России пережили упадок ввиду победы нигилистических позиций в отношении как права, так и государства. Октябрьскую социалистическую революцию рассматривали как первый шаг на пути к мировой революции, которая приведет к прекращению всех государственно-правовых институтов. Однако этим ожиданиям не было суждено осуществиться. Окончание Гражданской войны и военного коммунизма привели к развитию права. Ведущим моментом в правопонимании стал классовый подход, точнее, интересы господствующего класса, порождающие систему (порядок) общественных отношений.

Не только Россия стала страной господствующего позитивизма. Это учение главенствовало в большинстве стран мира, чего никогда не удавалось естественно-правовым концепциям. Характерное для многих разновидностей юридического позитивизма отождествление права с системой законов, помимо серьезных концептуальных потерь, сильно привязало науку к воле законодателя, привело к тому, что из юриспруденции выпало самое главное – право как справедливость. Такой подход делает законодателя абсолютным властителем над обществом, он может создавать право по своему усмотрению. Это объясняет притягательность позитивизма в качестве государственной доктрины. Типичное позитивистское мировоззрение отражается в выражениях: «Закон суров, но справедлив».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: