Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов

- Название:Уголовный процесс: учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-31560-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов краткое содержание

Подробно охарактеризованы общие положения уголовно-процессуальной деятельности; рассмотрен порядок осуществления отдельных стадий уголовного судопроизводства, правила проведения отдельных процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Особое внимание уделено системности изложения учебного материала. При этом учтены все последние изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство. Нормативный материал изложен с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда и правовых позиций Конституционного Суда.

Учебник предназначен прежде всего для студентов, но будет полезен аспирантам, преподавателям, практическим работникам.

Уголовный процесс: учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

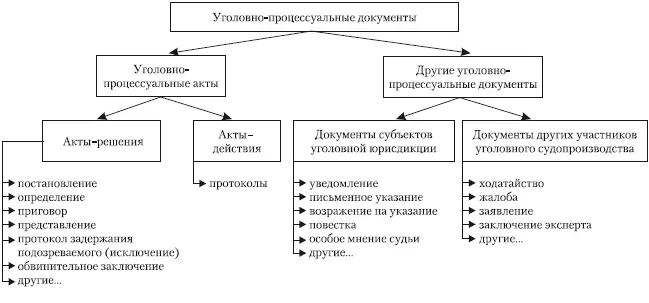

В зависимости от юридической силы уголовно-процессуальные документы можно разделить на две группы:

1) уголовно-процессуальные акты , т. е. документы, обладающие наибольшей юридической силой и связанные с исполнением субъектами уголовной юрисдикции своих государственно-властных полномочий;

2) другие уголовно-процессуальные документы , которые характеризуются значительно меньшей степенью юридической силы, не являются государственно-властным волеизъявлением и поэтому могут составляться не только должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, но и остальными участниками уголовного судопроизводства.

§ 2

Уголовно-процессуальные акты

Понятие и виды уголовно-процессуальных актов

Среди всех процессуальных документов наибольшей юридической силой обладают именно уголовно-процессуальные акты. В этих документах находит свое внешнее выражение государственно-властный характер уголовного судопроизводства. Путем их издания реализуются юрисдикционные полномочия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Они закрепляют принимаемые по делу процессуальные решения, фиксируют проводимые процессуальные действия, обусловливают возникновение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений, в том числе переход дела с одной стадии на другую. Поэтому становится очевидным, что исключительным правом издания уголовно-процессуальных актов наделены только субъекты уголовной юрисдикции.

Таким образом, уголовно-процессуальные акты– это уголовно-процессуальные документы субъектов уголовной юрисдикции, которые обладают государственно-властным юрисдикционным характером и, как правило, обусловливают возникновение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений [25] Мы не можем с уверенностью констатировать факт, что все без исключения уголовно-процессуальные акты обусловливают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Этот вопрос требует отдельного глубокого изучения и исследования. Поэтому в определении уголовно-процессуальных актов мы допускаем формулировку «как правило».

.

По своему содержанию уголовно-процессуальные акты можно подразделить на две большие группы:

1) акты, фиксирующие процессуальные действия (акты-действия). Такие акты называются протоколами ;

2) акты, фиксирующие процессуальные решения (акты-решения).

Протоколы

Протоколы– это уголовно-процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты следственных действий и иных процессуальных мероприятий.

Протоколы используются как в досудебном, так и в судебном производстве. Однако в процессе предварительного расследования каждое действие фиксируется самостоятельным протоколом, а все процессуальные действия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, – общим.

УПК предусматривает множество различных протоколов: принятия устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 141 УПК РФ), осмотра (ст. 180 УПК РФ), допроса (ст. 190 УПК РФ), ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 218 УПК РФ), судебного заседания (ст. 259 УПК РФ) и т. д.

Протокол состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Так, во вводной части протокола указываются: а) наименование документа; б) дата, время и место [26] Под местом составления протокола понимается соответствующий населенный пункт (например, г. Москва; г. Ангарск Иркутской области; пос. Лужки Истринского района Московской области и т. д.). Если протокол составляется вне населенного пункта, то указывается конкретное место его составления с привязкой к общеизвестным ориентирам (например, Московская область, 45-й километр федеральной автомагистрали «Дон» и т. д.).

его составления; в) должность, звание (классные чин), фамилия и инициалы субъекта уголовной юрисдикции; г) процессуальный статус и данные о личности (фамилия, инициалы, а иногда и иные сведения) каждого участника процессуального действия; д) нормы УПК РФ, в соответствии с которыми проводится процессуальное действие; е) сведения о разъяснении участвующим лицам их прав.

В описательной части протокола раскрывается содержание процессуального действия в том порядке, в котором оно проводилось. Помимо этого в описательной части фиксируются результаты процессуального действия, а также иные существенные обстоятельства, выявленные при его производстве. Например, в описательной части протокола осмотра места происшествия указываются все обнаруженные следы преступления и иные объекты. В описательной части протокола обыска отмечаются все обнаруженные и изъятые предметы, документы или ценности.

В заключительной части отмечается факт ознакомления с протоколом участвующих лиц, а также их замечания и заявления по существу процессуального действия или фиксации его хода и результатов.

Протокол подписывается всеми участниками процессуального действия. Исключение составляет протокол судебного заседания, который подписывается только председательствующим судьей и секретарем судебного заседания (ч. 6 ст. 259 УПК РФ).

Акты, фиксирующие процессуальные решения

В отличие от протоколов, уголовно-процессуальные решения в зависимости от принимающего их субъекта и содержания фиксируются различными актами.

К таким актам-решениям относятся следующие:

постановление – это акт, фиксирующий: а) любое решение прокурора, следователя или дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта; б) любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; в) решение, вынесенное президиумом суда при рассмотрении дела в надзорной инстанции [27] Рассмотрение уголовного дела при возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств осуществляется по правилам надзорного производства (ч. 3 ст. 417 УПК РФ), поэтому решения президиумов судов, принятые в этой стадии процесса, также оформляются постановлениями.

(п. 25 ст. 5 УПК РФ);

определение – это акт, фиксирующий любое судебное решение, вынесенное при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, за исключением приговора и решения президиума суда при рассмотрении дела в надзорной инстанции (п. 23 ст. 5 УПК РФ);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: