Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов

- Название:Уголовный процесс: учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-31560-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Россинский - Уголовный процесс: учебник для вузов краткое содержание

Подробно охарактеризованы общие положения уголовно-процессуальной деятельности; рассмотрен порядок осуществления отдельных стадий уголовного судопроизводства, правила проведения отдельных процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Особое внимание уделено системности изложения учебного материала. При этом учтены все последние изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство. Нормативный материал изложен с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда и правовых позиций Конституционного Суда.

Учебник предназначен прежде всего для студентов, но будет полезен аспирантам, преподавателям, практическим работникам.

Уголовный процесс: учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

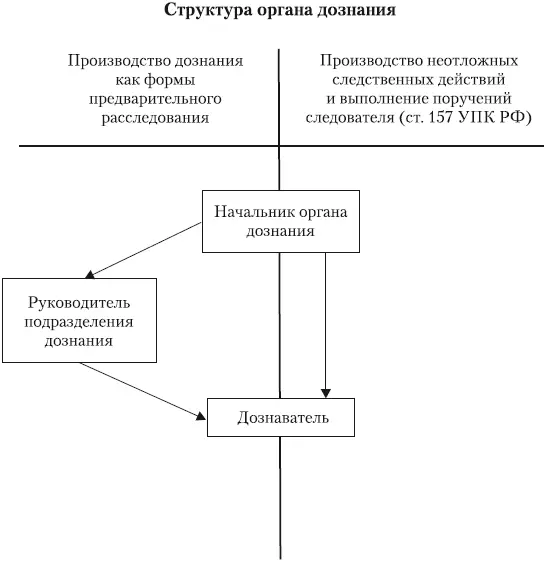

Так, по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям начальник подразделения дознания уполномочен: а) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении и принятие по нему решения, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу; б) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; в) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу; г) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. Помимо этого начальник подразделения дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

При осуществлении возложенных на него полномочий начальник подразделения дознания вправе: проверять материалы уголовного дела и давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения. Эти указания обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть им обжалованы начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания.

Дознаватель– это должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные предусмотренные законом полномочия (п. 7 ст. 5 УПК РФ).

Таким образом, дознаватель – это субъект уголовной юрисдикции, на которого возложено непосредственное осуществление полномочий органа дознания.

В соответствии с частями 3 и 4 ст. 41 УПК РФ дознаватель самостоятельно направляет ход расследования по уголовному делу, находящемуся в его производстве, имеет право производить процессуальные действия, а также принимать решения по делу. Вместе с тем дознаватель обладает значительно меньшей процессуальной самостоятельностью, чем следователь, поскольку многие свои решения должен согласовывать с начальником органа дознания. В предусмотренных законом случаях дознаватель должен согласовывать проведение процессуальных мероприятий и принятие процессуальных решений с судом и (или) прокурором. Указания прокурора или начальника органа дознания обязательны для дознавателя, однако он может их обжаловать соответственно прокурору или вышестоящему прокурору. Обжалование таких указаний не приостанавливает их исполнения.

Дознаватель не может быть допущен к производству предварительного расследования в форме дознания, если ранее он участвовал в проведении по этому уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

Потерпевший

Потерпевший– это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу или деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Законодатель совершенно справедливо относит потерпевшего к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения, поскольку последний лично заинтересован в уголовном преследовании лица, совершившего преступление, и назначении ему справедливого наказания. Более того, по делам частного и частно-публичного обвинения без волеизъявления потерпевшего вообще не может быть возбуждено уголовное дело. Однако статус потерпевшего существенным образом отличается от рассмотренных выше участников со стороны обвинения: прокурора, следователя, руководителя следственного органа и органа дознания.

Так, потерпевший отстаивает в уголовном процессе не публичный, государственный, а свой, личный интерес, затронутый в связи с совершением преступления. Поэтому потерпевший не наделен государственно-властными юрисдикционными полномочиями, а также освобожден от обязанности уголовного преследования. Более того, потерпевший далеко не всегда является обязательным участником производства по уголовному делу. Его появление в уголовном процессе обусловлено характером соответствующего преступления, которое посягает не только на государственные интересы, но и причиняет физический, имущественный или моральный вред интересам частного лица (подробнее о сущности и содержании физического, имущественного или морального вреда см. в главе 11). Если же преступление затрагивает только публичные интересы, то в этом случае уголовное преследование осуществляет исключительно само государство в лице органов дознания, предварительного следствия и прокурора.

По этому поводу Конституционный Суд в определении от 4 декабря 2007 г. № 812-О-О отметил, что часть 1 ст. 42 УПК РФ имеет своим предназначением обеспечение в уголовном судопроизводстве защиты нарушенных преступлением прав и законных интересов граждан и их объединений и не регламентирует вопросы, связанные с защитой пострадавших от преступления публично-правовых интересов государства и местного самоуправления, которая обеспечивается публично-правовыми средствами путем осуществления от имени государства специально уполномоченными органами уголовного преследования, включая поддержание государственного обвинения в суде, и не предполагает привлечение к участию в уголовном деле таких субсидиарных обвинителей, как потерпевшие.

При этом необходимо учитывать, что данное правило вовсе не исключает возможности признания потерпевшими по уголовному делу отдельных органов государственного или муниципального управления. Так, если преступление причиняет вред их интересам не публичного, а частного характера, они должны быть признаны потерпевшими на правах юридических лиц.

Рассматривая данный вопрос, Конституционный Суд в том же определении подчеркнул, что органы государственной власти и органы местного самоуправления как юридические лица не лишены права требовать признания их потерпевшими в случае причинения преступлением вреда непосредственно их имуществу или деловой репутации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: