Яков Гилинский - Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль

- Название:Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2009

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-574-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Гилинский - Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль краткое содержание

Может быть рекомендована студентам, аспирантам, преподавателям криминологии, а также всем, кто интересуется проблемой «преступления и наказания».

2-е издание, переработанное и дополненное.

Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

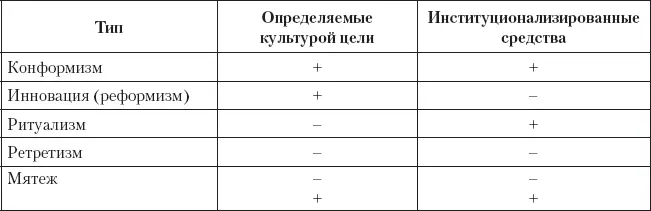

Культура каждого конкретного общества определяет его цели и легальные, институционализированные средства их достижения. В зависимости от принятия (+) или непринятия, отрицания (—) целей и средств существует пять теоретически возможных типов поведения (путей приспособления индивидов к социальным условиям), которые Мертон представляет в виде таблицы (5.1).

Итак, индивиды, разделяющие цели общества и принимающие средства их достижения, будут вести себя законопослушно, конформно. Те, кто принимает цели, но не согласен с предоставляемыми средствами, будет предпринимать шаги по их улучшению, заниматься реформаторской, инновационной деятельностью. Не принимающие цели или, что гораздо чаще, – относящиеся к ним безразлично, но свято придерживающиеся легальных средств, будут беспрекословно следовать принятым нормам – ритуалисты.

Не принимающие ни целей, ни средств данного общества будут либо «бежать» из него, уходя в алкоголь, наркотики, из жизни (самоубийство) – ретретистское поведение, либо пытаться все изменить – мятежники (по Мертону), революционеры.

Таблица 5.1

Типы поведения (адаптации) по Р. Мертону

В целом «антисоциальное поведение приобретает значительные масштабы только тогда, когда система культурных ценностей превозносит, фактически превыше всего, определенные символы успеха, общие для населения в целом, в то время как социальная структура общества жестко ограничивает или полностью устраняет доступ к апробированным средствам овладения этими символами для большей части того же самого населения». [233] Там же. С. 310.

Ниже мы неоднократно будем встречаться с тем, что различные криминологи будут усматривать многочисленные «причины» преступности, не ограничиваясь какой-либо одной. Иногда такой подход рассматривается в качестве относительно самостоятельного («плюралистического» или «многофакторного»).

Выше уже упоминался Э. Ферри, выделявший антропологические, физические, социальные факторы.

Маннхейм утверждал, что в криминологии не существует причин преступности, которые были бы необходимы и достаточны для ее объяснения. Существуют только факторы, которые могут оказаться «необходимыми» наряду с другими факторами.

Аналогичные взгляды разделяли У. Хили (1915), С. Бэрт (1925) и др.

Многофакторный подход был широко распространен в российской криминологии, о чем пойдет речь ниже.

Мертоновская концепция неплохо объясняет девиантное и преступное поведение «униженных и оскорбленных», а как быть с преступностью элитарной, преступностью лиц, находящихся на вершинах социальной структуры? Над этим вопросом задумался, в частности, Э. Сазерленд (1883–1950). В 1939 г. он впервые вводит в научный оборот понятие «преступность белых воротничков» (white-collar crime), а в 1949 г. выходит его книга под тем же названием, в которой он подробно анализирует беловоротничковую преступность как пример криминальных действий и махинаций в сфере бизнеса. [234] Sutherland Е. White-Collar Crime. NY: Holt, Rinehart & Winston, 1983 (первая публикация 1949 г.).

Первоначально под преступлениями белых воротничков Сазерленд понимал лишь респектабельную преступность властной и деловой элиты. Позднее этот термин распространился на всю должностную и предпринимательскую преступность, независимо от ранга чиновника или бизнесмена. Свое название white-collar crime получила в связи с тем, что в США должностные лица и бизнесмены ходят в белых рубашках, в отличие от рабочих, которые обычно носят синие рубашки (комбинезоны). К типичным беловоротничковым преступлениям относятся финансовые махинации корпораций, взяточничество, предоставление «за вознаграждение» выгодных контрактов, привилегий, криминальные коммерческие сделки и кредитные операции, лжебанкротства и т. п.

Сазерленд изучал и профессиональную преступность, [235] Sutherland E. The Professional Thief: By a professional thief. Chicago, 1937.

но наиболее известен он как создатель теории дифференцированной ассоциации (связи). Эта концепция была впервые изложена Сазерлендом в «Принципах криминологии» (1939), а затем развивалась и излагалась совместно с Д. Кресси . [236] Sutherland E., Cressey D. Principles of Criminology. NY, Philadelphia, 1960.

С точки зрения Сазерленда, определенным поведенческим формам – как законопослушным, так и преступным – обучаются, взаимодействуя с другими людьми в процессе общения. Обычно это происходит в группах между людьми, связанными какими-то личными отношениями. Основной причиной образования дифференцированных связей (ассоциаций) служит конфликт культур, а главной причиной систематического преступного поведения – социальная дезорганизация. Кресси, цитируя Сазерленда, так формулирует основные положения этой теории: «Когда люди становятся преступниками, это происходит потому, что они соприкасаются с преступным образом поведения, а также потому, что они оказываются изолированными от воздействия антипреступного образа поведения… Они становятся преступниками в силу переизбытка у них подобного рода «связей» по сравнению с теми «связями», которые у них имеются с антипреступным образом поведения». [237] Крэсси Д. Развитие теории. Теория дифференцированной связи // Социология преступности. С. 91–92.

Теория дифференцированной ассоциации неоднократно подвергалась модификации как самим Сазерлендом, так и совместно с Кресси, а после смерти Сазерленда – одним Кресси. Это была одна из наиболее плодотворных для своего времени теорий. Она позволяла объяснить как «обычную», «уличную» преступность (street crime), так и беловоротничковую. Другое дело, что она, как и любая другая теория, не могла ответить на ряд вопросов (почему люди имеют те связи, которые у них есть; она не объясняет происхождение преступности и др.).

Наконец, следует упомянуть, что концепции Тарда и Сазерленда нередко рассматриваются как «теории научения» (learning theories).

Крупным явлением в истории криминологии является «Чикагская школа». Первые криминологические исследования в Чикаго начались в 20-е гг. прошлого столетия в Чикагском университете под руководством Э. Бёрджесса. Наиболее известные из участников этих исследований – К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трэшер и др. В те годы Чикаго становится «криминальной столицей» США, в нем орудуют гангстерские банды (одна из наиболее известных – Аль Капоне). В результате их кровавых столкновений в 20-е гг. было убито свыше тысячи человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: