Александр Малько - Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях. Учебное пособие

- Название:Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2015

- ISBN:9785392172085

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Малько - Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях. Учебное пособие краткое содержание

Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

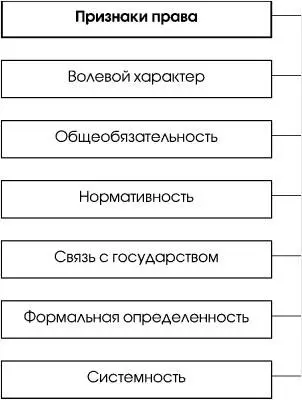

Признаки права:

1) волевой характер;

2) общеобязательность;

3) нормативность;

4) связь с государством;

5) формальная определенность;

6) системность.

Cхема 8.1

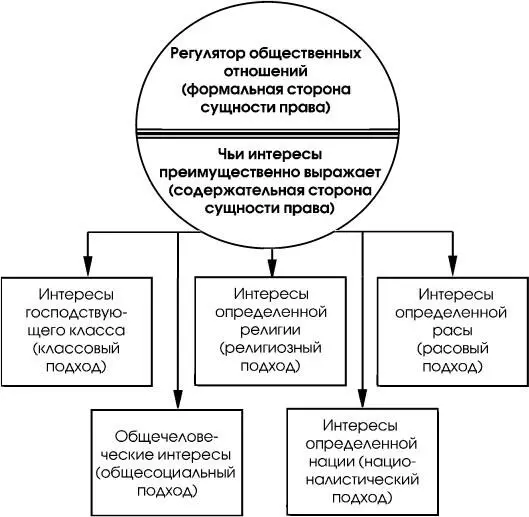

При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта:

1) то, что любое право есть прежде всего регулятор (формальная сторона);

2) то, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная сторона).

Можно выделить следующие подходы к сущности права:

– классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право используется в узких целях, как средство для обеспечения главным образом интересов господствующего класса);

– общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в более широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии и т. п.).

Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно религиозные, национальные и расовые интересы будут доминировать в законах и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.

Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности права в зависимости от исторических условий на первый план может выходить любое из вышеперечисленных начал.

Cхема 8.2

8.2. Понятие права в объективном и субъективном смыслах

В юридической науке и практике традиционно различают право в объективном и субъективном смыслах.

Объективное право (или собственно право) – это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование общественных отношений. Объективное право – это законодательство, юридические обычаи, юридические прецеденты и нормативные договоры данного периода в конкретном государстве. Оно объективно в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему.

Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица. Субъективными правами выступают конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т. п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.

Если объективное право – это юридические нормы, выраженные в тех или иных формах, то субъективное право – это те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах права объективного.

Cхема 8.3

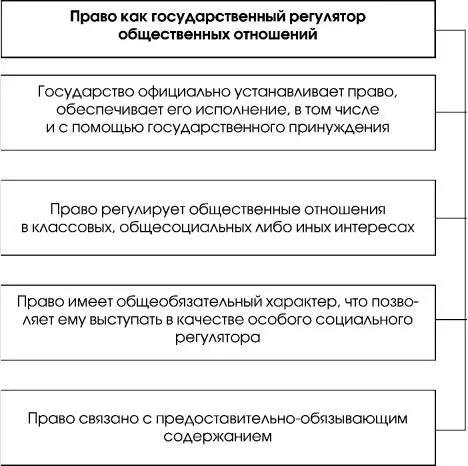

8.3. Право как государственный регулятор общественных отношений

Наиболее существенным признаком права, включенным в определение данного понятия, выступает его тесная связь с государством, которая выражается в том, что:

1) государство официально устанавливает право, обеспечивает его исполнение, в том числе и с помощью государственного принуждения. Для этого существует специальный аппарат надзора и контроля, пресечения нарушений, судебного рассмотрения споров, наказания виновных и т. п.;

2) право, будучи нормативным выражением государственной воли, регулирует общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных интересах. Согласно этому право служит орудием проведения в жизнь политики государства, специфическим средством организации его разносторонней управленческой и иной деятельности, осуществления его задач и функций;

3) право имеет общеобязательный характер, что позволяет ему выступать в качестве особого социального регулятора, в виде критерия правомерного и неправомерного поведения;

4) в отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли права связана с предоставительно-обязывающим содержанием большинства составляющих его норм.

Cхема 8.4

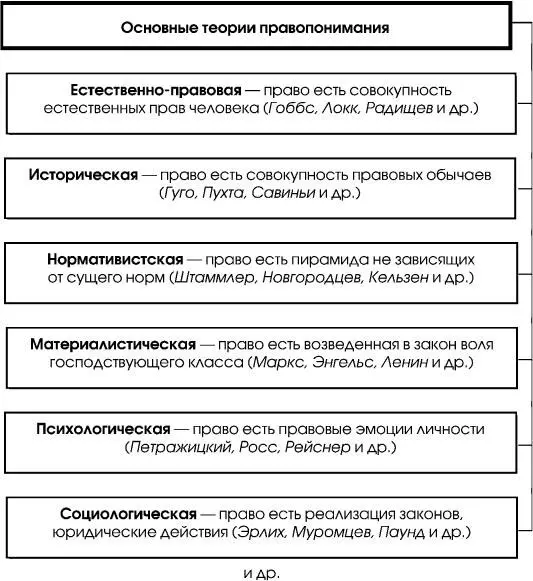

8.4. Основные теории правопонимания

(схема 8.5)

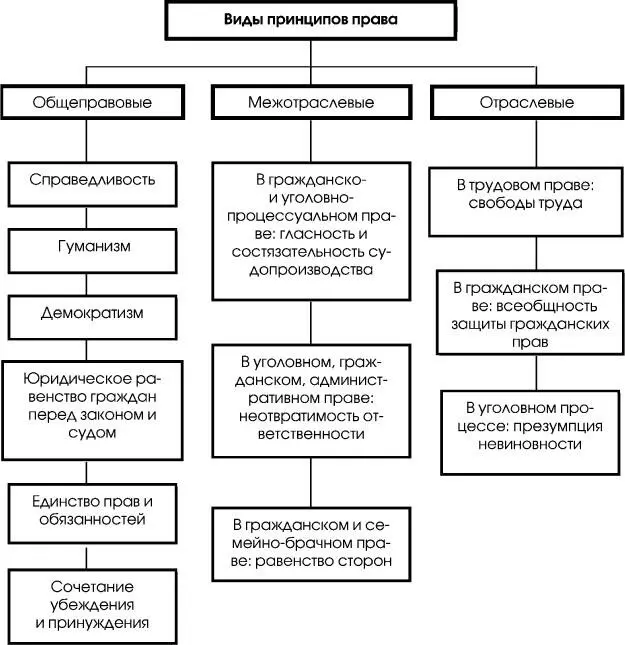

8.5. Принципы права

Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность и закономерности права как специфического социального регулятора.

В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Первые действуют во всех без исключения отраслях права, вторые характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, третьи обслуживают только одну отрасль права.

Cхема 8.5

Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как они не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу (например, при аналогии права) (схема 8.6).

8.6. Функции права: понятие и классификация

Функции права – это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.

С помощью понятия «функции права» можно познать предназначение права в обществе, его динамику, действие.

Cхема 8.6

Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости от того, освещаются ли они в рамках специально-юридических (узких) или в общесоциальных (более широких). Если следовать широкому смыслу функций права, то среди них можно выделить, например, такие, как экономическую (право упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы собственности и т. п.), политическую (регламентирует политические отношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и прочие), воспитательную (отражает определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов мотивов правомерного поведения), коммуникативную (выступает способом связи между субъектом и объектом управления).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: