Александр Молотников - Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Учебное пособие

- Название:Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Стартап

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9904334-3-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Молотников - Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие предназначено для практикующих юристов, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов юридических факультетов высших учебных заведений и всех интересующихся проблематикой рынка ценных бумаг.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Регулярно появлялись новые разновидности государственных ценных бумаг. Например, как отмечает П.П. Мигулин, в 1831 году ввиду имевшихся потрясений европейской финансовой системы был создан новый вид государственного неконсолидированного долга: Билеты Государственного Казначейства. Первоначально они не пользовались серьезным спросом, однако впоследствии приобрели популярность среди частных инвесторов [231] Подробнее см.: Мигулин П. П.Указ. соч. С. 115–117.

. Постепенно активными эмитентами на рынке ценных бумаг стали города. Их размещение могли осуществлять лишь наиболее крупные города. На начало 1913 года облигационные займы были выпущены 65 городами на общую сумму 444,6 млн рублей. Наибольшее их количество выпустила Москва (147, 3 млн рублей), на втором месте находился Санкт-Петербург – 87,6 млн [232] Голицын Ю. П.Указ. соч. С. 53; также см. справочник: Облигационные займы русских городов. СПб., 1912.

.

2. Основной разновидностью ценных бумаг, выпускаемых российскими корпоративными эмитентами, являлись акции.

В России облигации корпоративных эмитентов не были популярным инструментом инвестиций. Более или менее широкое распространение этих ценных бумаг произошло лишь во второй половине XIX века [233] Колоножников Г. М. Облигации торгово-промышленных Акционерных Товариществ. Ч. 1. Условия выпуска облигаций. Томск, 1912. С. 18.

. Акционерные компании предпочитали получать финансовые средства, необходимые для их развития, либо у кредитных организаций, либо посредством выпуска акций.

Хорошо иллюстрируют ситуацию данные об иностранных инвестициях в российские корпоративные ценные бумаги. В частности, к 1915 году из всего объема иностранных инвестиций в корпоративном секторе участие в акционерных и паевых капиталах составляло 88 %, а инвестиции в облигации – всего 12 % [234] Оль П. В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России/Материалы для изучения естественных производительных сил СССР, издаваемые комиссией при Всесоюзной Академии Наук. № S3.1924. С. 24.

.

3. Оборот иностранных ценных бумаг на территории России был ограничен.

Не подлежали ввозу и обращению на территории России выпущенные частными организациями ценные бумаги. Их перечень указывался в законодательстве и определялся министерствами финансов и иностранных дел [235] Michie R. С. The global securities market: A history. N. Y., 2006. P. 141.

. При этом ограничения на ввоз долговых ценных бумаг, выпущенных в рамках займов иностранных государств, не устанавливались.

Очевидно, данные меры были направлены государством на поддержку отечественных эмитентов корпоративных ценных бумаг.

4. Отсутствовали ограничения на обращение ценных бумаг отечественных эмитентов на иностранных рынках.

К 1914 году около двух третей объема ценных бумаг, выпущенных российскими эмитентами, обращались на отечественном фондовом рынке. Однако за рубежом совершались сделки с наиболее ликвидными российскими ценными бумагами: государственными облигациями, акциями и облигациями железнодорожных компаний, банков, промышленных и угледобывающих обществ [236] Устав Таможенный (Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. II).

. Также довольно широко на иностранных рынках были представлены и российские государственные ценные бумаги. Следует подчеркнуть, что согласно ст. 51 Устава кредитного обязательства России по внешним займам должны были выплачиваться в точном соответствии с условиями их выпуска и без каких-либо изменений [237] Статья 703 (в т. ч. Примечание) Устава Таможенного (Свод законов Российской империи. Т. VI).

.

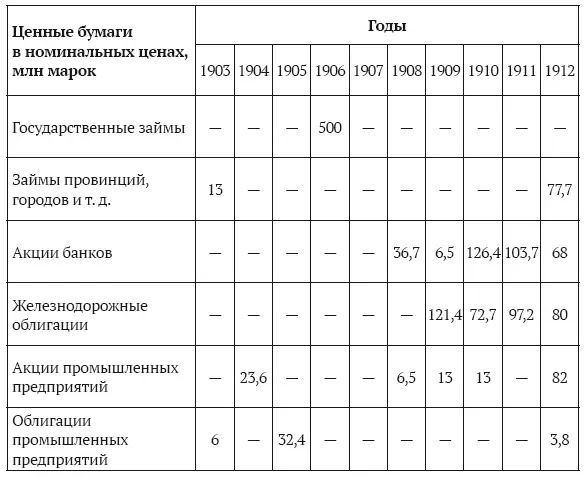

Российские ценные бумаги, допущенные к обращению на немецких биржах в начале XX века [238] Таблица составлена Dr. О. Stillich на основании данных Ежеквартального журнала статистики Германской империи, 1913. (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 1913) (cm. Stillich Dr. О. Фондовые биржи в Германии//Банковая энциклопедия. С. 141).

5. В России отсутствовала упорядоченная система государственного регулирования фондового рынка.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в XIX – начале XX века осуществлялось бессистемно, нередко формально без учета реального эффекта тех или иных действий государственных органов. Первоначально государство обращало внимание только на операции с ценными бумагами, опосредовавшими государственный долг. Что касается ценных бумаг, выпускаемых частными эмитентами, контроль государства, в основном, ограничивался процедурой предоставления разрешения на создание акционерной компании. Именно в утверждаемом Императором Уставе и закреплялись особые условия, связанные с выпуском акций и облигаций.

Основным органом, осуществлявшим контроль на рынке ценных бумаг в XIX–XX веков, было министерство финансов.

Как отмечает Ю. П. Голицын [239] Голицын Ю. П.Указ. соч. С. 90.

, одной из функций министерства было удостоверение правильности произведенной эмиссии процентных ценных бумаг акционерных и иных обществ. Данная процедура осуществлялась двумя путями:

1) наложением на ценную бумагу штемпеля с изображением государственного герба, это обозначало, что оплата процентов и погашение бумаг обеспечивалось правительством;

2) наложением на ценную бумагу грифа «уполномоченного от правительства лица», который обозначал, что число и сумма выпушенных в обращение бумаг не превышают установленных пределов.

Центральное внимание государственных органов традиционно было сосредоточено на решении как проблемы спекуляций и манипулирования рынком, так и возможных кризисов на бирже, сопровождавшихся резким снижением котировок. Например, в 1895 году министерство финансов приняло несколько мер, направленных против спекулянтов. Было сделано распоряжение, согласно которому бумаги частных торгово-промышленных предприятий допускались к котировке на бирже только с разрешения министра финансов. Кроме того, с целью ограничения спекуляции с бумагами, выпускаемыми в обращение, министерство финансов ограничило допуск бумаг новых выпусков к котировке на бирже [240] Лизунов П. В. Петербургская фондовая биржа и коммерческие банки в России, 1864–1914 гг.//Экономическая история: обозрение. Вып. 15. М.: Изд-во МГУ, 2008. Электрон, вере, печат. публ. URL: http://www.hist.msu.ru./Banks/papers/lizu-nov3.htm.

.

В целях противодействия кризисным явлениям по инициативе министерства финансов в 1899 году было инициировано заключение соглашения между крупнейшими российскими банками об образовании своеобразного союза, получившего название банковский или биржевой «Красный крест» [241] Погребинский А. И. Государственно-монополистический капитализм в России: очерк истории. М., 1959. С. 74.

. Банки, получая государственное финансирование, принимали участие в скупке акций в целях недопущения обвала котировок ценных бумаг на рынке [242] Следует отметить, что помощь банков была эффективна лишь в случае не очень серьезного обвала цен, вызванного, например, спекуляциями на определенных событиях. В иных случаях, как например, после вхождения России в Первую мировую войну помощь Банковского «Красного креста» не могла остановить падение курсовой стоимости ценных бумаг на бирже (см. например: Мукосеев В. А. Война и фондовые биржи//Банковая энциклопедия: История и современная организация фондовых бирж на Западе и в России. Биржевые сделки. Биржи и война. Биржа. Т. 2/под общ. ред. Л. Н. Ясно польского. Киев, 1917. С. 391).

.

Интервал:

Закладка: