Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Название:Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0352-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени краткое содержание

), в нравственно-политических концептах (слова

), в понятиях социальной истории (слова

), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова

), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия

и

), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова

). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.

Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Замечу, что некоторые лексикографы фиксируют значение свободного времени у слова досуг и производных от него уже в средневековых текстах, однако их примеры неубедительны. Они вчитывают в средневековый текст ту привычную им семантику, для которой там нет никакого места. Так, составители Словаря русского языка XI–XVII вв. приводят пример на слово досуг в значении ‘свободное или удобное время’ из Докончания великого князя тверского Бориса Александровича с королем польским Казимиром 1449 г.: «А будетъ ему досугъ, и ему самому поити» [СРЯ XI–XVII вв., IV 341]. Конечно, сразу же кажется странным, что в межгосударственном соглашении речь идет об использовании свободного времени. Обратившись к тексту памятника, обнаруживаем, что речь идет о взаимных обязательствах в случае военного конфликта. Стороны обязуются взаимной помощью, и оговариваются те условия, при которых неоказание помощи не нарушает договорных обязательств. Для русской стороны: «А только жъ некоторыми делы бϫдеть [26]намъ недосугъ помочы послати к тобе на немъцы, занужъ земла далече, то намъ не в-ызмену». Для польской стороны оговариваются сходные условия: «А будеть мне его самого надобе, а бϫдеть ему досϫгъ, и ему самому поити. А только ему нешто заидеть, самъ не възможеть поити, и ему ко мне послати помочь по силе, без хитрости. А с нами ти стоιати заωдно противу всих сторонъ, никого не выимуючы, хто бы коли немиренъ был» [ДДГ: № 54, с. 163]. Совершенно очевидно, что в докончании говорится никак не о свободном или удобном времени, а о возможности (досугъ) или невозможности (недосугъ) оказать помощь [27].

Ясные примеры значения свободного времени появляются у слова досуг лишь во второй половине XVIII в. В Словаре русского языка XVIII века в качестве наиболее раннего текста с интересующей нас семантикой у слова досуг цитируется «Тилемахида» Тредиаковского:

На воспрï я тïе дѣльныхъ Намѣренïй, разуму долгъ быть

И свободну весьма, притомъ емужъ и-спокойну.

Надобно мыслить о-тóмъ въ удобное время досуга,

И увóльнену всѣхъ отъ дѣлъ узловатыхъ и-трýдныхъ.

Вполне очевидно, что для Тредиаковского досуг означает в данном случае время свободное от дел, т. е. то же самое, что loisir во французском или otium в античной традиции, которую воссоздает Тредиаковский в «Тилемахиде» [28]. Более ранний, но менее яркий пример обнаруживается в письме М. В. Ломоносова В. Н. Татищеву от 27 января 1749 г. Ломоносов пишет в нем о своем желании сделать стихотворное переложение Псалтыри и указывает на две причины, которые этому препятствуют: «Первое – недосуги; ибо главное мое дело есть горная наука, для которой я был нарочно в Саксонию посылан, также химия и физика много времени требуют» [Ломоносов, VIII: 96] [29]. Речь здесь определенно идет о времени, а не о способности, однако не ясно, до какой степени потребное Ломоносову для переложения время рассматривается как loisir. Поскольку общество явно нуждалось в подходящем обозначении для нового концепта, эта инновация получает в Екатерининскую эпоху заметное распространение. Ср., например, в Слове Ивана Третьякова 1768 г.: «[Люди] любопытствовать о вещах начинают, когда онѣ, снискав все нужное к прохладнѣйшему житию, надосугѣ пребывают» [СРЯ XVIII в., VI: 239] или в журнале Смесь 1769 г.: «Напишу волшебную сказку, сии сказочки часто и знатные и ученые люди изволят читать надосугѣ» [Там же].

Понятно, что к концу Екатерининской эпохи в контексте эмансипации культуры от государственного пафоса и государственного руководства (см. об этих процессах [Живов 1996: 419–429]) концепция досуга приобретает особую значимость. В русских условиях апелляция к досугу акцентирует самодостаточность частной жизни, частной деятельности, не сводящейся к государственной службе. Одним из главных апологетов этой культивируемой приватности был Н. М. Карамзин, журнальные предприятия которого должны были создать просвещенную и обладающую досугом публику, которая ценила бы собственные культурные достижения и воспринимала бы автора «Бедной Лизы» в качестве своего наставника. В силу этого вполне естественным кажется, что Карамзин помещает в «Московском журнале» отдельную статью «О Досугѣ», представляющую собой перевод эссэ Христиана Гарве «Ueber die Muße» [Гарве 1792а; 1792б]. В примечании к переводу Карамзин пишет: «Сïя пïеса полюбилась мнѣ простотою, ясностïю и стройнымъ теченïемъ мыслей» [Гарве 1792б: 167]. Позицию Гарве можно было бы обозначить как своего рода буржуазный стоицизм, однако нет оснований думать, что Карамзин усваивает эту установку в целом. Со свойственным ему эклектизмом он пользуется текстом Гарве для утверждения нескольких важных для него самого идей.

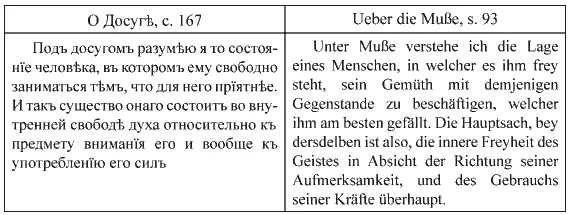

Прежде всего это идея самого досуга как неотъемлемого права свободного человека. У Гарве в качестве эпиграфа фигурирует: « ‛Όσιον τι ή σχολή » [30]; Карамзин снабжает эту фразу не совсем точным, но весьма красноречивым переводом: «Досугъ есть нѣчто святое» [Гарве 1792а: 93; 1792б: 167]. Затем досуг связывается со свободой:

Досуг есть принадлежность частного человека; он противостоит занятости придворного, которая не отличается принципиальным образом от занятости ремесленника:

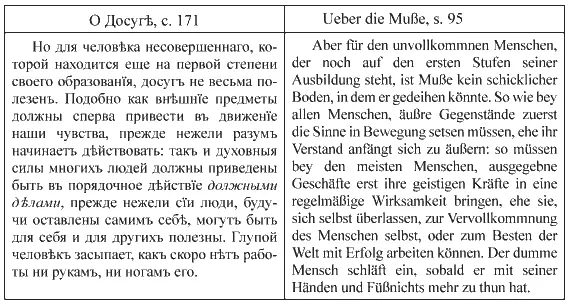

Вместе с тем для Карамзина явно важна мысль, что досуг доступен и полезен не всем; во благо им могут воспользоваться лишь те, кто обладает определенным духовным развитием – тем самым развитием, которое Карамзин прививает своим читателям (и здесь в русских условиях имплицитно содержится социальный ценз, поскольку Карамзин адресует свои публикации дворянству):

Появление досуга как семантической кальки рассматривавшихся выше лексем западноевропейских языков отнюдь не свидетельствует о семантическом тождестве русского новообразования с его европейскими прототипами. Калькирование может сопровождаться семантическим сдвигом, обусловленным в конечном счете тем, что калькированный смысл попадает в новый историко-культурный контекст. Как хорошо видно при анализе карамзинского перевода, русский досуг оказывается составляющей не модерной буржуазной культуры, а элитарного дворянского обихода. Он концептуализируется как привилегия дворянства, данная ему собственником времени – государством и понимаемая как время, свободное от службы, не оккупированное государством. Поскольку буржуазная культура в России так и не успевает сложиться, дворянский досуг, не претерпев особых семантических трансформаций, превращается в советский досуг: организаторы пролетарской культуры экспроприируют эту дискурсивную категорию вместе с дворянскими усадьбами, оперными театрами и спортом. Собственником времени остается государство, а досуг – временем, свободным от службы, только служит теперь не дворянство, а все население. Поэтому по-русски и сейчас можно сказать «на досуге (в свободное время) он подрабатывает извозом (переводами, уроками, самогоноварением и т. д.)», что не переводится на другие языки без коннотативных сдвигов. Русский досуг – это время, свободное от навязанной извне регламентации, а не время, не занятое трудом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: