Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Название:Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0352-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени краткое содержание

), в нравственно-политических концептах (слова

), в понятиях социальной истории (слова

), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова

), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия

и

), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова

). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.

Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

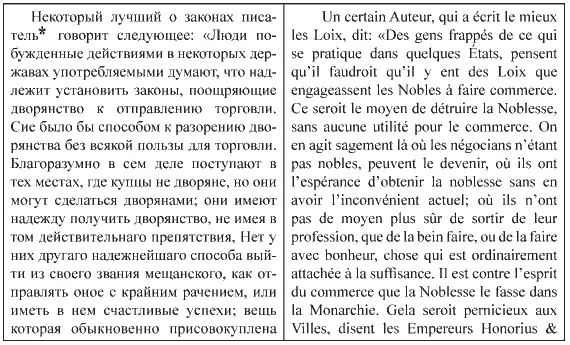

Екатерининский «Наказ» достаточно жестко декларирует идею о необходимости разделения труда между сословиями. Аргументы в пользу того, что дворяне не должны заниматься торговлей, Екатерина практически дословно заимствует у Монтескье:

* В некоторых списках читается Президент Монтескье, лучший французский о законах писатель. ..

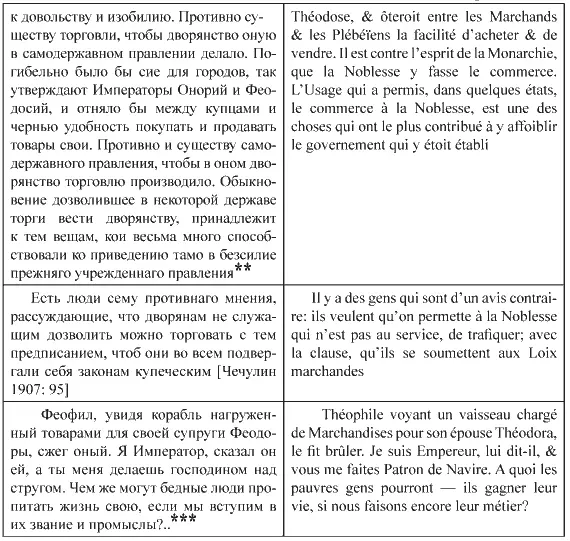

** [Чечулин 1907: 94–95]. Ср. «О духе законов», кн. XX, гл. 20: Люди, прель-щенные тем, что делается в некоторых государствах, полагают, что во Франции следовало бы издать законы для поощрения дворян к торговле. Но таким путем можно было бы только погубить дворянство этой страны, без всякой выгоды для ее торговли. В этой стране существует очень благоразумный обычай: купцы там не дворяне, но они могут стать дворянами. Они могут надеяться получить дворянство, не испытывая в настоящем связанные с ним неудобства. Самое верное средство подняться над своей профессией состоит для них в том, чтобы хорошо, то есть с честью, заниматься ею, а это обычно зависит от способностей [Монтескье 1999: 291–292]; Кн. XX, гл. 19: Дворянство в монархии не должно заниматься торговлей. Это противно духу торговли. «Это причинило бы вред городам, – говорят императоры Гонорий и Феодисий, – и затруднило бы куплю-продажу для купцов и простого народа». Занятие дворянства торговлей противно и духу монархии. Обычай, дозволивший в Англии дворянству торговать, послужил одной из причин, которые более всего содействовали ослаблению в ней монархического правления [Монтескье 1999: 291].

*** [Чечулин 1907: 95–96]. Ср. «О духе законов» Кн. XX, гл. 19: Теофил, увидев корабль, нагруженный товарами для своей жены Феодоры, приказал его сжечь. «Я император, – сказал он ей, – а ты превращаешь меня в корабельщика. Чем будут существовать бедняки, если мы станем заниматься их промыслами? » [Монтескье 1999: 290].

Несмотря на то, что екатерининский «Наказ» никогда не имел статуса официального законодательного акта, значение этого документа трудно переоценить. Экземпляр «Наказа» имелся в каждой губернской канцелярии. В 1768 году Сенат предписал, чтобы в каждом присутственном месте этот документ прочитывался хотя бы один раз в год. При жизни императрицы он был издан восемь раз. К тому же следствием работы над «Наказом» и его переводом стало установление соотношений между терминологией французских просветителей и русским языком. Несколько огрубляя, можно было бы сказать, что русский абсолютизм середины XVIII века является попыткой выстроить из имеющегося в стране материала описанную французскими просветителями монархию.

Документом, официально определившим статус дворянства в екатерининскую эпоху, стала знаменитая «Жалованная грамота дворянству», которая не столько подтверждала основные привилегии, данные дворянам манифестом Петра III, сколько подчеркивала особое положение дворян. Если в «Наказе» дворянство предполагает нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои оным украшены , то «Жалованная грамота» связывает благородство дворян с тем, что их предки сделали для России: Обыкла Россия изстари видеть службы верность, усердие и труды всякаго рода, от престола предков наших во всякое время изобильно награждаемыя, почестьми украшаемыя и отличностьми предпочитаемыя [Российское законодательство 5: 24]. Кроме объяснения роли дворянства в истории России, «Жалованная грамота» указывала на право дворян покупать земли с крестьянами, создавать заводы и фабрики, то есть организовывать деятельность лично несвободных людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Теоретические формулировки Виноградова, появляющиеся в работах 1940– 1960-х годов, приспособлены к советскому изводу марксизма и поэтому малосодержательны, ср. [Виноградов 1977: 75–76].

2

Какие-то перемены в концептуализации истории в конце XVII – начале XVIII в. имеют место. Именно в это время русские перестают составлять летописи и начинают писать истории (первой историей можно считать, видимо, Скифскую историю Андрея Лызлова 1692 г. [Лызлов 1990]; в петровское время появляется несколько историй, похожих на западноевропейские образцы). История строится на каузальной связи описываемых событий, тогда как летописанию такие связи не нужны. Это, однако, не та глубинная ревизия темпоральности, которую постулирует Козеллек.

3

Так, в комедии Городчанинова «Митрофанушка в отставке» имеется следующая сцена: « Заслуженов . Так это невеста будет не по вашему вкусу. Домоседова . И! мой отец. Какой в ней вкус. Вить она не баранина. Заслуженов (удерживает смех). Митрофанушка . Эк ты, матушка, бякнула. Разве о баранине речь зашла» [Городчанинов 1800: 87]. Непонимание возникает здесь в результате столкновения прямого значения слова вкус и значения, обусловленного семантическим сдвигом и возникающим в результате калькирования франц. goût . Тем не менее метафорический вкус реализовал вполне обычную метафорическую схему, и непонимание возникало здесь при показном идиотизме комедийного персонажа.

4

О секуляризации русской культуры в XVIII в. можно говорить лишь с существенными оговорками по ряду причин. Во-первых, для большей части населения, да, видимо, и для большей части дворянства, религиозная культура, хотя бы и в своих «суеверных» формах, остается доминирующей. Ни Ломоносову, ни Сумарокову не удается даже сколько-нибудь приблизиться к читательскому успеху Четий Миней Димитрия Ростовского. Во-вторых, элитарная имперская культура также отнюдь не пренебрегает религиозным оправданием установленного Петром государственного порядка (см. [Лавров 2000: 344–346; Zitser 2004: 140–168]). Эти моменты, однако, сейчас можно не рассматривать.

5

Попытки игнорировать эти коннотации делались и молодым Тредиаковским, и молодым Ломоносовым, употреблявшими похоть в качестве позитивного обозначения любовного влечения (см. [Живов 1996: 170]). Однако этот юношеский эпатаж долговременных последствий не имел, и радостной похоти в русском языке не появилось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: