Елена Амелина - 100 лучших сочинений

- Название:100 лучших сочинений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-47523-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Амелина - 100 лучших сочинений краткое содержание

К каждому сочинению составлен план, на основе которого можно проследить логическую последовательность изложения, написать собственное сочинение, проявить индивидуальность.

Издание будет полезно учащимся старших классов как при написании сочинений в школе, так и при подготовке к экзаменам.

100 лучших сочинений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уместные и интересные цитаты из критической литературы и цитаты из стихотворений всегда приветствуются, но перегружать ими сочинение не рекомендуется.

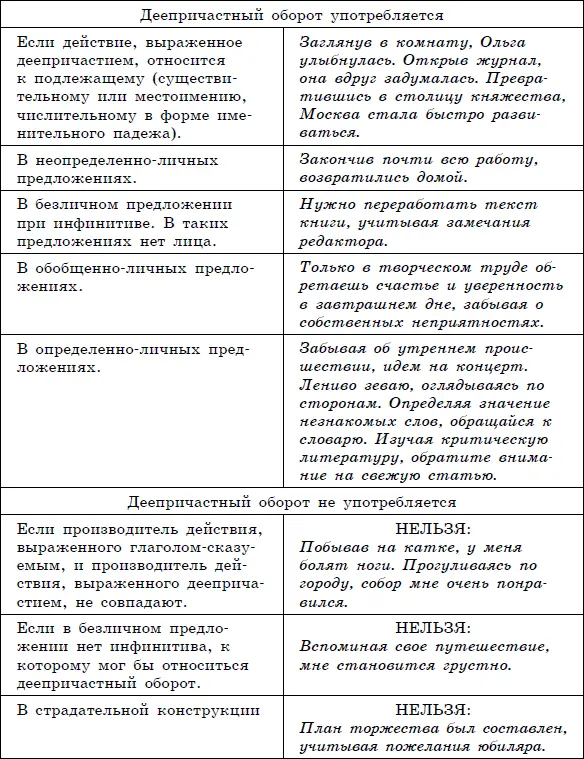

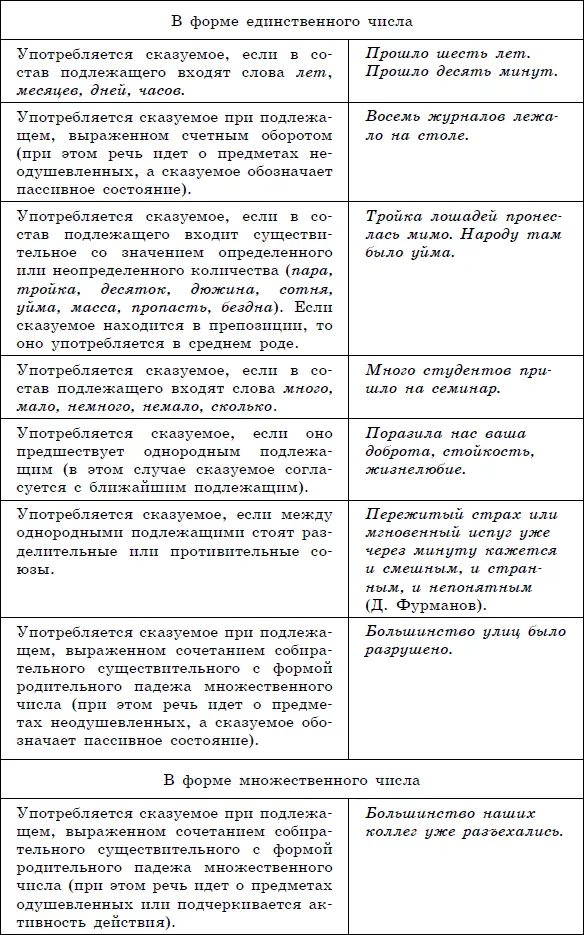

Старайтесь избегать речевых штампов, канцелярского стиля, скрытой и явной тавтологии, многословия. Ваше сочинение не должно содержать стилистических ошибок. Проверьте, все ли предложения с деепричастным оборотом у вас построены правильно, везде ли подлежащее и сказуемое верно согласованы между собой, нет ли у вас нарушений лексической и грамматической сочетаемости слов. Как правило, все эти ошибки встречаются у учеников, тяготеющих к длинной, витиеватой фразе. Поэтому наш совет вам: учитесь строить четкие, лаконичные, небольшие предложения (и не бойтесь обвинений в примитивном мышлении!).

Уходите от «сухости» стиля. Умело используйте средства художественной выразительности – эпитеты, метафоры, сравнения, фразеологизмы. Так ваша речь станет образной, эмоциональной и выразительной.

Между всеми абзацами у вас должна сохраняться четкая логическая связь. Переходы от одного абзаца к другому должны быть плавными. Помните, переходы – это своего рода «скрепы» между абзацами. Насколько хорошо вы скрепите все части своего сочинения, настолько хорошо они и будут держаться, образуя единое целое.

4. Справочный материал из раздела «Культура речи»

Особенности употребления в речи предложений с деепричастным оборотом

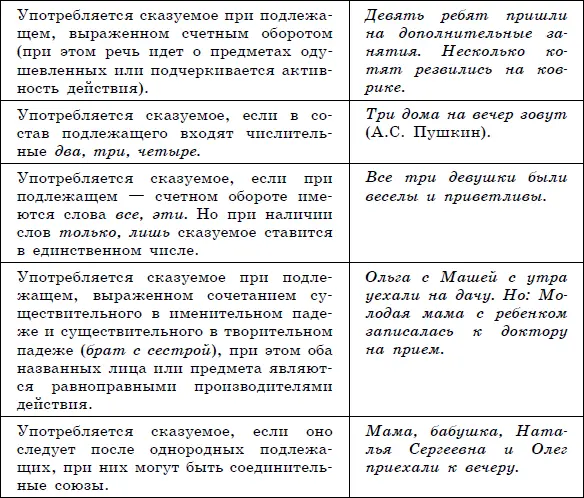

Согласование подлежащего со сказуемым

Тавтология– стилистическая ошибка, вид многословия, необоснованное, частое употребление в речи однокоренных или одинаковых слов: «писатель пишет», «жители живут», «объединились воедино». Это явная тавтология. Однако существует еще и скрытая тавтология: «своя автобиография», «коллега по работе», «предчувствовать заранее», «главная суть». Чтобы избежать тавтологии, вы должны научиться заменять некоторые слова синонимичными выражениями.

Нарушение лексической сочетаемости слов– это соединение «несовместимых» слов, обозначающих те или иные предметы, явления, понятия: «одержать поражение» (можно сказать: «одержать победу»; нельзя сказать: «глубокий день» (можно: «глубокая ночь, старость, зима» и т. д).

Василий Андреевич Жуковский

Лирика

Анализ стихотворения

1. История создания произведения.

2. Характеристика произведения лирического жанра (тип лирики, художественный метод, жанр).

3. Анализ содержания произведения (анализ сюжета, характеристика лирического героя, мотивы и тональность).

4. Особенности композиции произведения.

5. Анализ средств художественной выразительности и стихосложения (наличие тропов и стилистических фигур, ритмика, размер, рифма, строфика).

6. Значение стихотворения для всего творчества поэта.

Элегия «Сельское кладбище» В. А. Жуковского

Восприятие, толкование, оценка

Первоначальный вариант стихотворения «Сельское кладбище» был создан В.А. Жуковским в 1801 году, затем произведение было доработано по просьбе Н.М. Карамзина, являвшегося издателем поэта. Летом 1802 года, находясь в Мишенском, автор практически переписал элегию. И в 1802 году она была опубликована в журнале «Вестник Европы». Посвящено произведение другу поэта, Андрею Тургеневу.

Стихотворение это представляло собой вольный перевод элегии английского поэта-сентименталиста Томаса Грея. Но вместе с тем это было оригинальное и программное произведение не только для творчества В.А. Жуковского, но и для всей русской поэзии. Элегия Грея «Сельское кладбище» была известна в русских переводах еще в XVIII веке. Одновременно с Жуковским над переводом ее работал П.И. Голенищев-Кутузов. Однако все эти переложения не сделали произведение достоянием русской литературы. И лишь стихотворение В.А. Жуковского, как точно заметил В. Соловьев, стало «считаться началом истинно-человеческой поэзии в России» [2] Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 118.

. Он даже посвятил этой элегии свое стихотворение, названное «Родина русской поэзии»:

На сельском кладбище явилась ты недаром,

О гений сладостный земли моей родной!

Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаром

Пленяла после ты, – но первым лучшим даром

Останется та грусть, что на кладбище старом

Тебе навеял Бог осеннею порой.

Характерно, что в 1839 году В.А. Жуковский вновь возвратился к работе над элегией и в этот раз он использовал гекзаметр, отказавшись от рифм. И этот новый перевод был очень близок к подлиннику:

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает,

С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;

Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший

Мир уступая молчанью и мне…

Элегию В.А. Жуковского мы можем отнести к медитативной лирике. Вместе с тем, она проникнута философскими размышлениями, психологизмом, насыщена пейзажами.

Все произведение пронизано единым настроением легкой грусти, порожденным размышлениями лирического героя о хрупкости и мимолетности жизни. Открывается стихотворение скромным деревенским пейзажем. Природа вся как будто затихает, погружаясь в сон: «бледнеет день», «В туманном сумраке окрестность исчезает», «повсюду тишина». И этот сон природы предваряет философское размышление о другом сне – вечном. Пейзаж плавно переходит в лирическую медитацию о бренности человеческого бытия. Все развитие элегии представляет собой смену вопросов, возникающих в душе лирического героя. Раздумья о человеческих судьбах построены на сопоставлении, на приеме антитезы. «Наперстники фортуны», исполненные гордого презрения к простым людям, в элегии противопоставлены скромным и мирным труженикам, «праотцам села». Именно на стороне последних симпатии лирического героя. Открывая незыблемое соседство жизни и небытия, он подводит нас к простому выводу: перед лицом смерти все равны – и скромный селянин, и «царь, любимец славы». С горечью говорит он о людях, чью жизнь оборвал нелепый и трагический рок:

Ах! Может быть, под сей могилою таится

Прах сердца нежного, умевшего любить.

И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,

Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

В стихотворении В.А. Жуковский умело создает ощущение остроты утраты. В третьей части элегии возникает образ безвременно умершего юного поэта, привыкшего встречать зарю на высоком холме. Этот образ зари в данном случае символичен – он перекликается с рождением таланта. Но троекратное повторение этого образа передает нарастающее в стихотворении психологическое напряжение, создает предчувствие беды. Особую динамичность и драматизм придают произведению многочисленные глаголы и многократное употребление автором тире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: