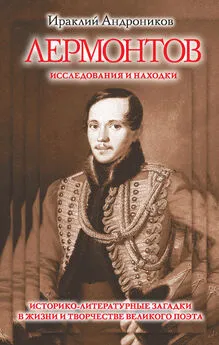

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки

- Название:Лермонтов. Исследования и находки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078055-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки краткое содержание

Изучению биографии и творчества М.Ю.Лермонтова Андроников посвятил всю жизнь, обнаружив поистине уникальные и сенсационные материалы. Если вам интересно узнать неизвестные страницы жизни поэта, заглянуть глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными фактами, книга «Лермонтов. Исследования и находки» – для вас.

Лермонтов. Исследования и находки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С момента возникновения дополнительных строк по городу начинают ходить два текста – первоначальный, «элегия», как называют его Раевский и Шан-Гирей, и с добавлением шестнадцати строк. Не исключено, что были копии, в которых отсутствовали последние четыре стиха:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Нет, Раевский, видимо, не случайно писал, что экземпляры раздавались «с прибавлением 12 стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих…» и проч.

И снова – в беловике, один из подзаголовков, разделяющих показания на «пункты»:

«Прибавление 12 стихов».

«Двенадцати»? Может быть, это описка?

Тогда как понимать слова Л. Н. Муравьева о том, что Лермонтов прочел ему стихи на смерть Пушкина, в которых он не нашел ничего особенно резкого, потому что «не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта»? [90] А. Н. М у р а в ь е в. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 23.

Я-то думаю, что «последним четверостишием» Муравьев называет всю заключительную строфу. Тем не менее отметить совпадение в счете стихов у С. Л. Раевского и А. Н. Муравьева следует.

Это еще не все!

До нас дошли экземпляры стихов с прибавлением шестнадцати строк, но без эпиграфа. И экземпляры с прибавлением и с эпиграфом. Это значит, что эпиграф появился позже самих стихов, когда полный текст «навлек неприятности» автору. Появился для того, чтобы смягчить впечатление от последней строфы.

Текст эпиграфа Лермонтов заимствовал из трагедии французского драматурга XVII столетия, современника Расина Жана Ротру, который, в свою очередь, использовал ситуацию испанского драматурга Франческо де Роксас [91] А. О[доевский]. О трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной г. Жандром. – «Сын отечества», 1825, № 1, с. 101.

.

Пьеса Ротру называется «Венцеслав». В основе ее сюжета – трагедия ревности. Наследный польский принц Владислав любит кенигсбергскую герцогиню Кассандру, на которой тайно женится его родной брат Александр. Владислав убивает соперника. Вдова обращается к отцу убитого и убийцы, старому королю Венцеславу, с мольбою о правосудии. Чувства отца борются в короле с чувством долга. Наконец побеждает долг. Король посылает сына на казнь. Но в последнее мгновение любовь оказывается сильнее, и убийца помилован, как объявляет монарх, в интересах престола [92] Rоt rоu Jean. Venceslas. Tragédie. Paris, 1774.

.

Эту трагедию переделал для русской сцены приятель Грибоедова Андрей Жандр. Она предполагалась для бенефиса знаменитого Каратыгина. Но цензура не пропустила ее [93] «Русский биографический словарь», том «Жабокритский – Зябловский», с. 6–8. Статья об А. А. Жандре.

. Отрывок (I действие) появился в альманахе «Русская Талия» (1825). Одоевский, Грибоедов были в восхищении от Жандра, переведшего пьесу великолепными стихами без рифм [94] П у ш к и н. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. I. 1815–1825. М.—Л., ГИЗ, 1926, с. 504.

. «Чудно хорошо!» – восклицал Пушкин, прочитав перевод «Венцеслава» [95] Там же, с. 101.

.

Вот из этого не пропущенного цензурой произведения и заимствовал Лермонтов текст для эпиграфа:

Отмщенья, государь, отмщенья!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели злодеи в ней пример.

(Из трагедии.) [96] «Дело о непозволительных стихах…», л. 26; «Venceslas», act. IV, Scène VI, p. 77.

Доказательством, что эпиграф приписан после стихов по соображениям политической осторожности и вошел в «новейшие» копии, изготовленные уже после того, как Лермонтову стали грозить неприятности, служит экземпляр, списанный родными поэта для родственницы его А. М. Верещагиной. В этом экземпляре эпиграфа нет, а между тем нет никаких сомнений, что уж в их-то руках находился самый достоверный источник полного текста и что эпиграф, тем самым, предназначался для читателей иной категории [97] Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Рукописное отделение, фонд А. М. Верещагиной, № 456, карт. I.

.

Это несоответствие эпиграфа тексту сразу почувствовал Герцен. Публикуя стихи на смерть Пушкина в «Полярной звезде», он решительно отбросил его, а вернувшись к стихотворению в одной из своих статей («О развитии революционных идей в России»), назвал добавление эпиграфа «единственной непоследовательностью» поэта [98] А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 224. Далее всюду цитируется это издание.

.

Именно по этим соображениям, – что эпиграф возник позже стихов и преследовал цели, не имевшие ничего общего с поэтическим замыслом Лермонтова, – современные исследователи исключили его из текста стихотворения и перенесли в примечания. Тем более что он находится в полном противоречии с напоминанием о «божьем суде» и о законе, под сенью которого таится стоящая возле трона толпа палачей.

Но прямо-таки в вопиющем несоответствии находится он с последними четырьмя строчками, которые содержат угрозу, что в день суда польется черная кровь палачей Пушкина. Ибо это уж никак не согласуется с уверением, что автор просит правосудия у царя.

Я думаю, что от этих четырех строк Раевский, в случае дальнейших расспросов, решил отказаться. Потому-то и говорит о «12 стихах». В конце концов, эти четыре строки можно было приписать неизвестному автору. Недаром по городу одновременно с заключительными стихами пошел слух, что они «не этого автора» – то есть не Лермонтова (А. И. Тургенев) [99] См.: с. 15 наст. изд.

, что окончание, «кажется, и не его» (А. Н. Карамзин) [100] Там же.

.

Что же касается эпиграфа, то Лермонтову и Раевскому в этот момент было важно любым способом ослабить впечатление от последней строфы.

Цели своей они не достигли: эпиграф вызвал совсем не тот отклик, на который они рассчитывали. Бенкендорф сразу понял уловку – намерение провести правительство и III Отделение призывом к милости императора – и пишет в донесении царю: «Вступление к… сочинению дерзко» [101] С. Шостакович. Лермонтов и Николай I. – «Литературная газета», 1959, № 126.

.

Но к переписке Бенкендорфа с царем мы вернемся. А сейчас попробуем выяснить, что за люди находятся около Лермонтова.

8

Кто присутствует при разговоре Лермонтова с Николаем Столыпиным?

Первая фигура ясна: Святослав Афанасьевич Раевский. В своем «Объяснении» он пишет: монолог Лермонтова оканчивался словами, «мне памятными». Он сравнивает фразы поэта, сказанные в пылу спора, с теми, которые вошли в текст заключительных строк. Словом, разговор происходит при нем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)