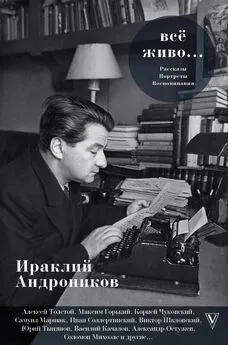

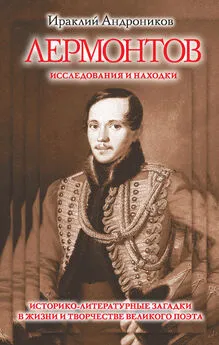

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки

- Название:Лермонтов. Исследования и находки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078055-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки краткое содержание

Изучению биографии и творчества М.Ю.Лермонтова Андроников посвятил всю жизнь, обнаружив поистине уникальные и сенсационные материалы. Если вам интересно узнать неизвестные страницы жизни поэта, заглянуть глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными фактами, книга «Лермонтов. Исследования и находки» – для вас.

Лермонтов. Исследования и находки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще два дня – и 27 февраля 1837 года дело о поступках корнета Лермонтова и губернского секретаря Раевского «повелено считать оконченным» [174] Там же, л. 42.

.

Что это? Милость?

Нет! Новая тактика!

За шалости, не заключавшие в себе никакого политического смысла, за дуэли, за шумное поведение в театре, за любовные похождения Николай I переводит молодых людей из гвардии в армию, шлет на Кавказ, разжалует в рядовые. А тут за «возмутительные» стихи, направленные против опоры трона – аристократии, стихи, которые гусарский корнет и губернский секретарь распространяют по всему Петербургу во множестве списков, за систематическую отлучку из полка, за попытку обмануть правительство и сговориться между собой следует наказание, которое даже и наказанием не кажется! Ведь на Кавказ отправляются по своей охоте, или, как тогда говорили, «охотниками», два офицера от каждого гвардейского полка ежегодно. И вдруг за политическим процессом, осуществленным с беспримерной скоростью, следует перевод тем же чином в один из привилегированных кавказских полков! Конечно, военный министр Чернышев может дать секретное предписание, и посланного не будет в живых. Но император соглашается с Бенкендорфом: торопиться не следует. От наказания Лермонтов не уйдет, если только не переменится. А покуда можно сделать вид перед лицом петербургского общества, всех грамотных русских, перед дипломатическим корпусом, что он, император, не придает этим стихам большого значения и не считает нужным строго наказывать за них.

Месяца не прошло с того времени, как толпы народа теснились у Певческого моста на Мойке, раздавались буйные речи петербургских студентов, поступали доклады о неповиновении гвардейских воспитанников, о возбуждении в училище правоведения, в Лицее, в гимназиях… Николай умело повернул ход событий и обратил в свою пользу. Иностранные послы доносят своим дворам, что русский император благотворит поэту за гробом и, проявляя заботу о славе погибшего и о его осиротелой семье, поступает как мудрый и просвещенный монарх. Возбуждать общественное мнение открытой расправой с новым поэтом несвоевременно. Не надо ни военного суда, ни строгого наказания, ни долгого расследования дела. Царь, собиравшийся сурово расправиться с Лермонтовым, решает действовать без шума. На первый раз все стихи на смерть Пушкина – не одного Лермонтова, но даже такие невинные, как Эспера Белосельского и «Норова, что ходит на деревяшке», тайной полиции повелено запретить [175] «Русский архив», 1888, кн. II, с. 301.

. И дознаться, почему в Гусарском полку офицерам дозволялось беспрепятственно проживать в столице [176] «Приказ № 33 по Отдельному гвардейскому корпусу от 28 февраля 1837 года». – ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 6.

. Впредь сих послаблений не допускать, объявив по корпусу строжайший выговор командиру полка.

Пусть стихотворения запрещены и началось, как пишет Александр Тургенев, «гонение на Гусарский полк» [177] ИРЛИ, Рукописный отдел, «Дневник А. И. Тургенева», запись от 24 февраля.

. У исследователей нет оснований считать перевод Лермонтова на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк суровой репрессией. Но у нас есть все основания видеть в истории стихов на смерть Пушкина не только начало поэтической славы Лермонтова, но и начало его конца.

Четыре года шел Лермонтов по пушкинскому пути, определяя направление русской поэзии. И четыре года готовилась расправа с новым великим поэтом и дискредитация его личности за шестнадцать строк одного из самых сильных и смелых стихотворений, которые когда-либо слагались в России!

«Бородино»

1

Когда заходит речь о 1812 годе, о Бородинской битве, о московском пожаре, мы невольно вспоминаем лермонтовское «Бородино». И, желая точнее и образнее выразить собственные мысли и представления, используем в качестве метких изречений, призывов, заглавий газетных статей чуть ли не половину строк этого замечательного стихотворения: «День Бородина», «Ребята! Не Москва ль за нами?», «Недаром помнит вся Россия», «Уж постоим мы головою за родину свою!»… Много ли в русской поэзии произведений, кроме басен Крылова и «Горя от ума» Грибоедова, строки которых навсегда вошли бы в повседневную жизнь, как строки «Бородина»?!

Говоря об отношении Лермонтова к Отечественной войне, мы всегда будем отдавать предпочтение «Бородину» перед другими произведениями, потому что не найти у него другого, в котором с такою великой силой и простотой, так обширно была бы выражена любовь к 1812 году, к России, к победе. Сколько ни читаешь «Бородино», каждый раз находишь в нем все новые, не замеченные прежде достоинства. И видишь, как выразилось в нем время, о котором идет рассказ, и напряженный интерес к этой великой эпохе.

Я хочу напомнить строчки, которыми начинаются «Былое и думы» Герцена:

«– Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, – говаривал я, потягиваясь на своей кроватке…» [178] А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 15.

Так ведь это же герценовское «Скажи-ка, дядя…»! Подобное зачину лермонтовского стихотворения с просьбою вопрошающего подтвердить, что спаленная пожаром Москва отдана завоевателю не даром, а ценою великого сопротивления, с которым было сопряжено его вступление в покинутую жителями столицу.

Что это – случайное совпадение?

Нет, не случайное!

И для Герцена, и для Лермонтова, и для всего поколения, вышедшего из младенческих пеленок уже после войны, Бородинское сражение, пожар Москвы, Березина, взятие Парижа были «колыбельной песнью, детскими сказками» [179] А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 22.

. Герцен, слушая подростком рассказы о том, как он на руках у кормилицы оставался в горящей Москве, улыбался от сознания, что «принимал участие в войне» [180] Там же, с. 10.

.

Лермонтов был моложе: он родился уже в послепожарной Москве, когда русские войска возвращались из-за границы. Но и того и другого воспитал 1812 год – он определил их понятия, внушил веру в моральную силу народа, в величие его исторической миссии, взлелеял надежду, что, свершив подвиг, какого не было «от начала мира», освободивши отечество, он – русский народ – должен наконец и сам обрести свободу. Нет! Они не видали войны. И тем не менее она была для них реальнее всякой реальности и не менее достоверна, чем окружавшая их очевидность. Слушая старших, они видели события великой войны и заново переживали ее.

«– Смотрим, – передает Герцен в «Былом и думах» рассказ той же Веры Артамоновны, – а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом…» [181] Там же, с. 15.

Интервал:

Закладка:

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)