Игорь Сухих - Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова

- Название:Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Команда А»

- Год:2013

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-4453-0053-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Сухих - Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова краткое содержание

Под обложкой этой книги оказались: Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и А. П. Чехов.

О них и об их произведениях рассказывает критик, литературовед, автор книг о русской литературе И. Н. Сухих.

Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Федор Иванович Тютчев уходит из жизни 15 (27) июля 1873 года. Во время смертельной болезни обнаруживается, какое место занимало творчество в его жизни. Тютчев не перестает писать стихи: послания друзьям, отклики на политические темы. Ему не изменяет даже обычное острословие. Узнав, что император Александр II собирается навестить его, Тютчев замечает, что это приводит его в большое смущение: будет крайне неделикатно, если он не умрет на следующий день после царского посещения.

В последних строчках, написанных умирающим поэтом, повторяются его любимые ключевые слова и темы и звучат – как это ни парадоксально – радость и надежда.

Бывают роковые дни

Лютейшего телесного недуга

И страшных нравственных тревог;

И жизнь над нами тяготеет

И душит нас, как кошемар.

Счастлив, кому в такие дни

Пошлет всемилосердый Бог

Неоценимый, лучший дар —

Сочувственную руку друга,

Кого живая, теплая рука

Коснется нас, хотя слегка,

Оцепенение рассеет

И сдвинет с нас ужасный кошемар

И отвратит судеб удар, —

Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь,

И верит сердце в правду и любовь.

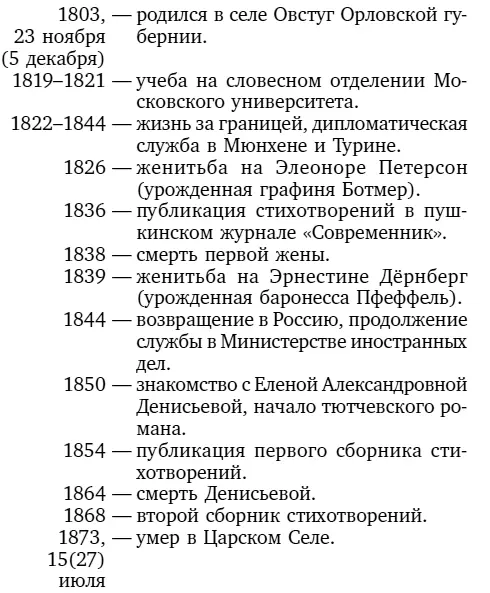

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Художественный мир Тютчева

ТЮТЧЕВ И ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК: ФРАГМЕНТ КАК ЖАНР

Тютчев написал около 350 стихотворений. Примерно половина из них – стихи на случай: посвящения и поздравления, политические декларации, эпиграммы. Это периферия тютчевской поэзии, далекая от главных его тем и мотивов. В отличие от ближайших предшественников (Пушкин, Лермонтов, Баратынский) Тютчев не сочинял поэм, не пробовал себя в прозе или драматургии.

Тютчев – только лирический поэт, лирик как таковой.

Развивавшийся автономно, вдалеке от литературной жизни, Тютчев пропустил, оставил в стороне споры и поэтику пушкинской эпохи. Гораздо большее значение имела для него поэзия XVIII века, особенно Державин, и находящаяся за его спиной традиция европейского искусства античности и классицизма.

Обилие мифологических образов, торжественный строй поэтической речи ( высокий штиль ), многочисленные составные эпитеты (одна из главных примет державинского стиля) органичны для поэзии Тютчева. Его стихи ориентированы на ораторскую интонацию. Их нужно не бормотать, не проговаривать, а декламировать.

Однако жанровая природа тютчевской лирики меняется. Литературовед и писатель Ю. Н. Тынянов один из лучших исследователей тютчевской лирики, отметил, что на смену ломоносовской или державинской оде у Тютчева приходит «жанр почти внелитературного отрывка, фрагмента, стихотворения по поводу» (часто такой «внежанровый жанр» называют просто лирическим стихотворением ).

Превращая монументальную оду во фрагмент, Тютчев перестраивает и другие уровни ее художественного мира, придавая им более конкретный характер.

На смену характерным для оды грандиозным, масштабным темам и событиям (восшествие на престол, война, смерть героя) приходят переломные, кризисные моменты природного и индивидуального существования (возвращение после долгого отсутствия в родные места, гроза, весна, ночь, смерть любимой).

На смену обобщенному условному Поэту, воспевающему эти события, является частный человек. Однако, в отличие от пушкинского или лермонтовского лирических героев, тютчевский лирический субъект лишен конкретных биографических черт и развития.

Из тютчевских стихов мы никогда не узнаем ни деталей его служебной биографии, ни имен его жен и друзей. Это слишком «низкие», несущественные подробности для его лирики. В тютчевской поэзии персонажи немногочисленны и условны (Я, Она, Толпа и пр.). Доминирующим в такой лирике становится не герой, а картина мира, «мирообраз». Причем картина мира не просто создается, рисуется, но активно осмысляется поэтом.

МЫСЛЬ КАК ИДЕЯ: ЭПИГРАММА И КАРТИНА

«Самое важное отличие и преимущество Тютчева – это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли, – писал первый биограф Тютчева И. С. Аксаков. – Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто каждое его стихотворение. Большей частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени, замечателен. Он, так сказать, мыслил образами».

Поэтому Тютчева обычно называют поэтом-философом. Ударение в этом определении надо сделать на первой части. Поэт- философ, в отличие от философа профессионального, не открывает нам каких-то новых истин. Его задачей становится переживание мысли, отношение к ней как к личному открытию. Поэтическая философия, как и поэзия вообще, совершает личные открытия в области мысли и заражает ими читателя.

Однако в разных композиционных формах тютчевских стихотворений мысль занимает неодинаковое место.

Простейший случай – обнаженное и прямое выражение мысли, четкая формулировка.

В разлуке есть высокое значенье:

Как ни люби, хоть день один, хоть век,

Любовь есть сон, а сон одно мгновенье,

И рано ль, поздно ль пробужденье,

А должен наконец проснуться человек…

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать.

К этому же типу относится приведенное в биографической части главы о Тютчеве четверостишие о России.

Такой жанр, хорошо известный еще в античной литературе, называется эпиграммой (в дословном переводе с греческого – надпись ). В зависимости от того, для чего предназначалась надпись (хотя уже в античности «надписанность» стала художественной условностью, приемом), эпиграмма превращалась то в пиршественный возглас, то в любовное объяснение, то в беспощадное издевательство, то в надгробный плач. Позднее эпиграмма стала лишь сатирическим жанром. Тютчев использует и эту традицию, сочиняя политические и литературные эпиграммы.

Но основные тютчевские эпиграммы имеют обобщенный, философский характер.

Даже такой сверхкраткий жанр (как правило, четверостишие или пятистишие) стремится к концентрированности. В эпиграмме обычно можно выделить какую-то главную, ключевую строку, в которой сосредоточена «соль» эпиграммы (как «соль» анекдота или афоризма может быть сосредоточена в одном слове). «Любовь есть сон, а сон одно мгновенье…», «Ты был не царь, а лицедей…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: