Ольга Бондаренко - Дети и мир слова

- Название:Дети и мир слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448371103

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Бондаренко - Дети и мир слова краткое содержание

Дети и мир слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Попробуем обозначить и рассмотреть основные из них.

А. Загадки, сочиненные детьми.

Б. Сказки, которые зачастую пишутся по мотивам и в духе уже известного детям.

В. Эссе. Необычные, фантастические и иные придуманные истории.

Г. Стихи. Эпиграммы. Шутки.

Д. Для старших – рецензии, отзывы на увиденное на экране, в Интернете, на выставках, прочитанное или специально подобранное учителем.

Е. Очень интересна такая форма заданий, не раз использовавшаяся при работе со студентами, как завершение фразы, выражения.

Ж. Живую реакцию вызывают и задания, связанные с предложением дать свое объяснение того или иного образного выражения, обрисовать словами картинку, которую оно рождает.

И, наконец, З. Записи историй, рассказанных дедушками, бабушками, знакомыми. Это уже прямая краеведческая работа, которая не только обогатит наши знания о своем крае, его людях, но и позволит детям почувствовать, из каких крупиц складывается то, что может стать достоянием исторической науки.

Попробуем на примерах, взятых в нашем городе, показать, что здесь возможно и какие сокровища нередко оказываются рядом с нами. Приводя примеры, авторы исходят из доступного им лично и заранее извиняются за то, что круг этих примеров очень ограничен. Не учтен опыт местных библиотек, и многое, многое иное. Но это лишь, один маленький шажок, лишь примеры, демонстрирующие то, что возможно при движению по обозначенному пути.

Начнем с Первого. Уже к трем годам малыши занимаются естественным для них словотворчеством. У маленького Д. (2 г. и 4 мес.) пылесос именуется колесосом, лунаход – юханодом, карусели – сосулели, а мотоцикл звучит, как молотикл. Слово же светляет заменяет слово светает.

Очень интересно сопоставить детское словотворчество с языками других народов. Например, если речь идет о русском языке, то со славянскими, логика развития которых показывает, что рождаемые детьми слова, органичны. Например, на болгарском мороженое – сладолед, а на чешском красавица – это урода. А почему бы и нет? Ведь и те, кого на русском называют уродами, а на чешском – красавицами, таковыми обычно являются от рождения, то есть родились такими.

Что же касается собственно детей, то уже к двум с половиной годам, фантазии нередко плещут из них, как ленты и платки из рукава фокусника.

– Папа, на! – и кроха дает отцу в руки палку, которой он вместе с отцом раздвигает шторы (это – лук), и обломок игрушечной стрелы.

– Стреляй! Его ручонка указывает на угол подле балконной двери. Отец мечет стрелу – «стреляет».

– Малыш бежит к стене, подбирает и, зажимая ртом, приносит папе стрелу.

– И снова: «Стреляй! Стреляй!»…

Оказывается, он – царевна-лягушка, а папа, прихотью его воображения, Иван-царевич. И сын, как и всякая порядочная и уважающая себя царевна-лягушка, наскучил прозябать в болоте (у стены). А раз «жених» такой несообразительный, то надо ж и подтолкнуть: «Стреляй – мол. Нечего тянуть!»

Минута, другая – и та же палка – ружье, ракета, а, потом – удочка.

Но вот в руках его тесемка. Он дает один конец отцу. Сцепились. Пошли.

Теперь уже оба – поезд, пыхтящий и стучащий колесами.

– Сестренка же лезет под стол: «У-у. Я холодильник». Потом сгибается: «Сталушка я».

(Игра – неотъемлемая часть жизни ребенка, да и только ли его? Но при этом сами дети, как бы серьезно они не относились к игре, отличают мир игры от остального мира. Не случайно трехлетняя Майя, изготавливая торт из набора далеко несъедобных деталей или занимаясь чем-то подобным, произносит: «по игрушечному», то есть не так, как в обычной жизни).

Со временем игры и непроизвольное словотворчество дополняются «философскими» размышлениями и своего рода «филологическими изысканиями». Трехлетняя Майя после дня города «философствует»: «Что за понятие такое „салют“? – Бух! Бух! – И ничего нет…»

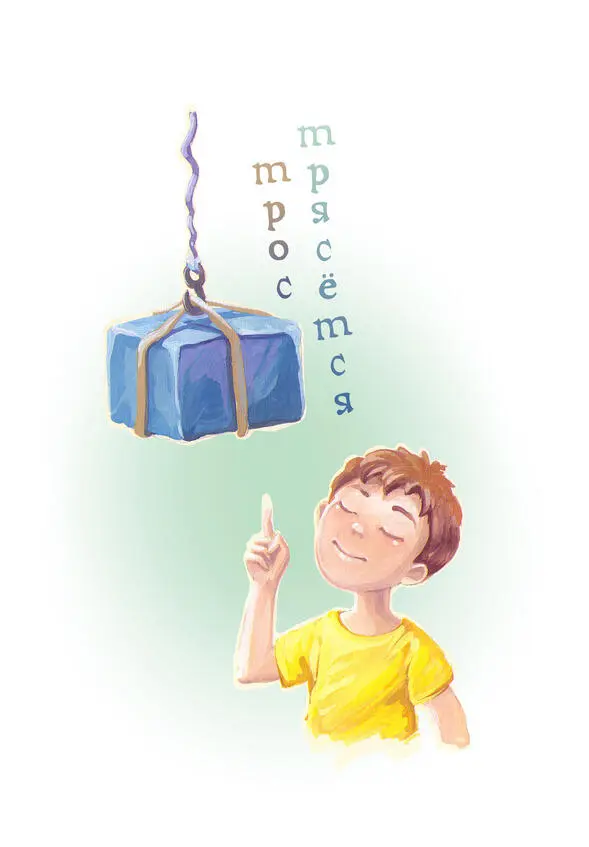

Четырехлетка спрашивает отца и сам же отвечает:

– А знаешь, почему называется трос? – Потому что, когда поднимают тяжелый груз, он трясется.

– Знаешь, почему буква «ж»? – Потому, что у нее много лапок. Как у жука.

В семь же лет сочиняет «стишок». О времени:

Только что недавно

были динозавры,

а теперь остались

косточки одни.

А вот девочка – 2 г. и 3 мес. Ненароком слышит разговор о том, что соседской девочке нужна пилотка. Через некоторое время поясняет: пилотка – шапка с неба.

(2 октября 87 г.)

Не менее любопытны и такие филологические размышления уже четырехлетней:

Папа, давай с тобой чаевничать. Нет, ты кофейничаешь. А бабушка какавничает.

Сам собой рождается и стишок:

Отодвинь меня немножко —

Буду ласковой, как кошка.

(Конечно же, здесь уместнее «пододвинь»)

А вот и детская «философия:

– Дочка большая, а мама маленькая, потому что дочка уже выросла, а мама стала немножечко старенькая.

И совсем уж замечательные вопросы девчушки-четырехлетки:

– Почему часы не тикают?

– Потому что они стоят.

– А если б они лежали?

Не менее любопытны рассуждения мальчика лет девяти – десяти после просмотра фильма «Александр Невский» в конце восьмидесятых годов. В финале фильма князь, определяя судьбы пленных и указывая на рыцарей, изрек: «А этих на мыло будем менять!» Почему-то вспомнив этот эпизод, мальчуган произносит: «Умный был князь! Знал, на что менять!» А дело в том, что в годы перестройки мыло-то, как раз, наряду с сахаром и др., было в дефиците. Не случайно ходил анекдот о том, как хозяин спрашивает гостя: «Вы будете руки мылом мыть или чай пить с сахаром?» Режиссеру и сценаристу подобное толкование княжеской фразы и в голову не могло прийти. Но поистине: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется!» В приведенных же словах ребенка, как в капельке смолы, сохранился дух того непростого времени.

Даже там, где на взгляд взрослых, ребенок просто употребляет не то слово, перед нами могут быть образцы собственного детского словотворчества. Например, пятилетний братик, увидев сестру, коротко постригшую свои пышные волосы, восклицает: «Как ты унизилась!» Вроде бы, неверно. Но ребенок сам выражает свою мысль. И откуда ему, да и нам, не филологам, (а может быть, и филологам?) известно, каким образом в русском языке «по» и «у» приобрели разные смысловые оттенки?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: