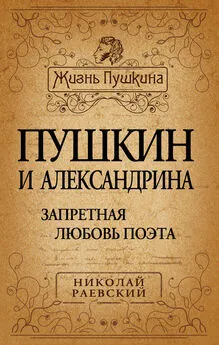

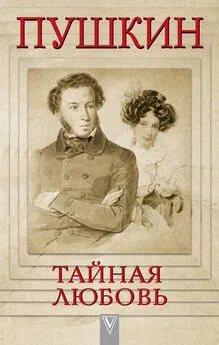

Кира Викторова - Пушкин и императрица. Тайная любовь

- Название:Пушкин и императрица. Тайная любовь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0669-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кира Викторова - Пушкин и императрица. Тайная любовь краткое содержание

Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.

Пушкин и императрица. Тайная любовь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С первого дня своего приезда в Россию (31 окт. 1792 г.) и до последних дней (4 мая 1826 г.) Елизавета Алексеевна писала дневник, который она завещала Карамзину. По приказу Николая I он был сожжен вдовой Павла I Марией Федоровной. Единственными достоверными свидетелями событий ее биографии остаются письма Елизаветы Алексеевны к матери. Должно сразу сказать, что по отзывам современников Елизавета Алексеевна, будучи скромной по своей природе, никогда не была «императрицей» в известном значении этого слова: все представительство реальной власти находилось в руках властолюбивой вдовы Павла I – Марии Федоровны [4] Доказательством ее скромности служит ответ Ел. Ал. на вопрос, «составила ли она завещание», «Я ничего не привезла с собой в Россию – и потому ничем распоряжаться не могу». (Воспоминания Н.М. Лонгинова.)

. Потеряв двух дочерей в младенческом возрасте, с 1808 г. Елизавета Алексеевна удаляется от жизни двора, посвятив свою жизнь тщательно скрываемой благотворительности и обретению самых разнообразных познаний.

Живя в царскосельском уединенном «затворничестве», Елизавета Алексеевна, по словам П. Вяземского, «заживо сделалась поэтическим и таинственным преданием».

Пересказываю главнейшие факты жизни и деятельности Елизаветы Алесеевны. В 1792 г. тринадцатилетняя Баденская принцесса Луиза-Мария-Августа («Психея», как ее нарекли современники) [5] См. стих. Державина «Амур и Псишея» 1793 г., изд. Грота, стр. 141. Ода написана на обручение Александра и Елизаветы в 1793 г. (то есть в год Великой Французской революции). «Чарующий стан, совершенная грация движений… Те, кому случалось присутствовать на ее свадебных торжествах, до сих пор вспоминают эту картину… имя Психеи было у всех на устах». (Великий князь Николай Михайлович, «Императрица Елизавета Алексеевна», т. III, стр. 754.) См. известный портрет Елизаветы Алексеевны в виде Психеи художника Д. Евреинова. Как известно, Пушкин просит «ради Христа» сделать «виньету» к первому сборнику стихотворений «имянно в виде Психеи, которая задумалась над цветком…». (Письмо от 15 марта 1825 г. Л. Пушкину и Плетневу.) В письме от 26 сентября 1825 г. Плетнев писал Пушкину: «Виньеты не будет, С художниками невозможно иметь дела: не понимают они нас. Да и что придаст твоим стихам какая-нибудь глупая фигура над пустоцветом? Придет время: тогда не так издадут». Увы… Пушкина издают так же, как и 160 лет назад: «Психеи, склонившейся над цветком», современный читатель, видно, не дождется, как и комментариев к этой примечательной просьбе поэта.

впервые переступила порог дома Романовых, стены которого «[…] пропитаны преступлением», пишет А. Герцен, – «кровь отравлена в жилах до рождения, пути ко всему злому раскрыты… Добро невозможно. Горе тому, кто остановится, тому, кто в этих стенах допустит человеческое чувство в своем сердце…».

Извечные человеческие ценности – ум, красота, доброта души – не затронули сердца Александра I. По словам современников, Александр I мог дать только «любовь брата» – у него побочная семья, две дочери от М. А. Нарышкиной. Елизавета Алексеевна привязывается к своему новому отечеству настолько, что не только народ, но даже русский язык стал ее любимым.

Елизавета Алексеевна с замечательной проницательностью предугадала гибель наполеоновской армии в снегах России, В самый день Бородинского сражения она писала матери: «[…] каждый шаг его в этой необъятной России все более и более приближает его к бездне. Увидим, как он перенесет зиму…».

«[…] О, этот доблестный народ наглядно показывает, чем он является в действительности, и что он именно таков, каким издавна его считали люди, понимавшие его, вопреки мнению тех, которые упорно продолжали считать его народом варварским. А между тем как раз варвары Севера и ханжи Юга Европы и причиняют более всего хлопот нации цивилизованной, по преимуществу, и силы ее далеко еще не истощены…».

Своеобразие «чуткого выговора» Елизаветы Алексеевны: «В этой России» – встретится в заметке: «Только революционная голова, подобная […] может любить Россию так, как писатель может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом Русском языке», – воспроизводит Пушкин элементы «чужого выговора» Елизаветы Алексеевны в 1824 г. И именно строгий «греческий» профиль Елизаветы Алексеевны Пушкин рисует под приведенным текстом после своего шаржированного автопортрета в ребенка «вольтерьянца» и перед профилем «революционной головы» В. Кюхельбекера [6] На допросе следственной комиссии Кюхельбекер ответил, что главной причиной, заставившей принять участие в тайном обществе, была его «скорбь об порче нравов, как следствия угнетения… Взирая на блистательные качества, которыми бог одарил русский народ – единственный на свете – по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию, мягкосердию – я скорбел, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в мире…… Да создастся для славы России поэзия истинно русская, да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном виде первою державою мира», – говорил Кюхельбекер.

Тот же классический профиль мы видим на полях «Евгения Онегина» рядом с профилем секретаря Е. А. – Н. М. Лонгинова, атрибутированным Т. Цявловской как портрет Ф. Толстого – «Американца».

В 1812 г. Елизавета Алексеевна, искренняя патриотка своей новой отчизны, организовала первое женское патриотическое общество. «Дай Бог», – говорит пушкинская Полина, – «чтобы все русские любили свое отечество так, как я его люблю…» («Рославлев»).

«Я руская и с рускими погибну», – читаем надпись с ошибками на кружке, заказанной Елизаветой Алексеевной в 1812 году. Кружка хранится в Русском музее в С.-Петербурге. Инв. СТ № 425 (Ср.: «Неправильный, небрежный лепет. Ошибки, выговор чужой…» «Евгений Онегин»)

«Она проявляла глубокий интерес к русской литературе и русским поэтам», – комментируют современные пушкинисты, – «связи ее с писателями простирались до того, что последние считали возможным знакомить ее со своими запрещенными стихами» [7] Не говорит ли эта фраза героини «Рославлева» и знак секиры у текста: «Я стал(а) думать ее мыслями…» о том, что и пушкинская Полина была иностранка по происхождению, но «русская душой»? Исследователи «Рославлева» прошли мимо того обстоятельства, что «Неизданные записки дамы 1811 года» имеют в черновике дату «22 июня» – то есть число нашествия Наполеона в Россию. «Описки» текста автографа: «Я знал ее скромной и молчаливой», «я еще не понимал ее, но уже любил» и строки Плана: «…Москва в 1811 г. Наполеон шел на Москву… Мы отправились 15 августа……», – совпадают со временем отъезда Пушкиных из Москвы, приездом в Петербург Василия Львовича с племянником и встречей юного Пушкина с И. Пущиным (см. «Воспоминания современников о Пушкине». Москва, 1974. т. I, с. 72–73). Таким образом, «Неизданные записки дамы» могут представлять попытку Пушкина издания своих «Записок» о «Полине» – Е.А., как «защиты ее тени», – читаем в предисловии к «Рославлеву».

.

Интервал:

Закладка: