Игорь Сухих - Структура и смысл: Теория литературы для всех

- Название:Структура и смысл: Теория литературы для всех

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2016

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-389-12823-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Сухих - Структура и смысл: Теория литературы для всех краткое содержание

Структура и смысл: Теория литературы для всех - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рассказ о событии и событие рассказывания, событийное время и время повествования в большом и малом жанрах чаще всего гармонируют друг с другом: рассказ и новелла быстро и коротко говорят о немногом, роман «выбалтывает» до конца множество событий и персонажей. Событийное время повести, как правило, интенсивно, локально, как в малых жанрах, а повествовательное время стремится к романной широте, подробности, предметной и психологической обстоятельности. Поскольку специфическим для эпоса как литературного рода является второй аспект, важнее формула узнавания повести именно как малого романа , а не растянутого рассказа. Именно поэтому жанровые разновидности романа и повести в принципе совпадают (о чем еще пойдет речь чуть позднее).

Поэма – еще один средний эпический жанр, который можно определить как стихотворный повествовательный рассказ, стихотворную повесть («петербургская повесть» – жанровый подзаголовок пушкинского «Медного всадника»).

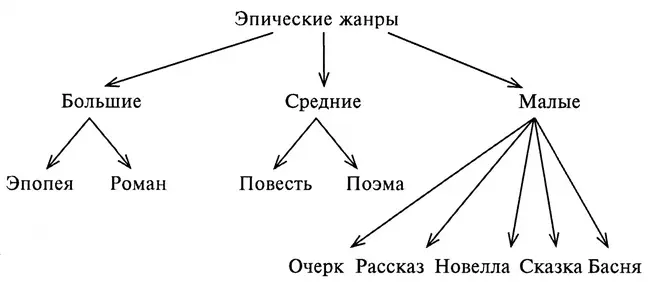

Описанную систему теоретических эпических жанров можно представить в виде следующей схемы.

Жанровые разновидности романа

Литературное «все»

Большинство малых эпических жанров не имеют общепринятых жанровых разновидностей. Третья ступень типологической классификации у них отсутствует. От жанра мы сразу переходим к специфике индивидуального творчества или конкретного произведения (басни Крылова, «южные поэмы» Пушкина, повесть Чехова «Степь» и т. п.).

Лишь сказка как теоретический жанр имеет свои жанровые разновидности, исторически сложившиеся еще на фольклорной стадии, и перешедшие в литературу жанровые формы (именно поэтому мы и включаем ее в систему литературных эпических жанров, в отличие от легенды, былички, не получивших широкого распространения в индивидуальном творчестве). Общепринятая жанровая классификация сказки такова: волшебная сказка; бытовая сказка; сказка о животных . Иногда к ним добавляют авантюрную сказку , а также так называемую кумулятивную сказку .

Легко убедиться, что такая классификация логически уязвима, напоминая приведенную в начале этой главы китайскую классификацию Борхеса. Две первые разновидности определяются по тематике (или характеру вымысла), сказка о животных – по типичным для жанра персонажам, авантюрная – по особенностям фабулы. Животные как персонажи имеются почти в каждой волшебной сказке. Бытовая и авантюрная сказки могут быть близки по характеру действия.

Однако практически такая классификация работает, с опорой на нее составляются сказочные указатели и антологии. Пушкинские «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказка о попе и работнике его Балде» легко разграничиваются и отличаются друг от друга по многим признакам именно потому, что они принадлежат к разным жанровым формам.

Из жанровых разновидностей сказки (на ее фольклорной стадии) наиболее четко определена и изучена волшебная сказка, потому что В. Я. Проппу в книге «Морфология сказки» (1928) удалось описать ее структурный инвариант, выявить лежащую в ее основе композиционную схему [67] См. : Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2-е Л., 1968.

. Первоначальное авторское заглавие, измененное редактором, включало определение не жанра, а жанровой разновидности: «Морфология волшебной сказки» [68] См. : Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001.

. В позднейшем послесловии (1966) Пропп мечтал: «Книга с таким заглавием («Морфология сказки». – И. С. ) могла бы стать в один ряд с этюдами типа „Морфология заговора“, „Морфология басни“, „Морфология комедии“ и т. д.» [69] Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 136.

. Сам исследователь аналогичным образом изучил лишь структуру кумулятивной сказки. Его программа до сих пор остается нереализованной.

Единственным жанром, порождающим все новые и новые жанровые формы, оказывается в литературе Нового времени роман .

Количество определений жанровых разновидностей романа исчисляется десятками. Нет никакой возможности свести их в какую-то единую систему. Задача заключается лишь в том, чтобы систематизировать принципы, согласно которым они даются.

Первый принцип, порождающий наиболее важную жанровую серию, можно обозначить как структурный . В зависимости от того, какой элемент романного построения выходит на первый план, становится доминантой, можно говорить о романе авантюрном, приключенческом (доминантой которого является действие ), бытовом (изображение обыденной жизни, хроника , противоположная авантюре), психологическом ( внутренняя жизнь персонажа), социально-психологическом (объединение двух предшествующих видов в развернутой, детализированной картине жизни ), философском ( идея как доминанта) и романе-эпопее (в котором уже три предшествующих вида, взаимно переплетаясь, создают картину общенациональной жизни , образ мира, напоминающий старую эпопею).

Наиболее известный исторический вариант авантюрного романа (и исторически первичная форма романа Нового времени вообще) носит название плутовского романа . Его герой – ловкач, пройдоха, плут ( исп. пикаро), обычно человек из социальных низов (бродяга, слуга, разорившийся дворянин), претерпевающий разнообразные превратности судьбы и в конце жизни достигающий относительного успеха. Роман часто строился как рассказ от первого лица, длинная (в принципе – бесконечная) история приключений центрального персонажа, что позволяло автору дать широкую, панорамную, живописную, но внешнюю, поверхностную картину современной действительности. Таким образом, и предмет (современность, а не абсолютное прошлое), и персонаж (не герой-богатырь, а скорее антигерой), и способ повествования (позиция участника и очевидца, а не безличный взгляд сверху) плутовского романа оказались противопоставлены эпопее, тем самым четко обозначив основные структурные признаки эпоса Нового времени.

Плутовской роман возник сначала в Испании (анонимная «Жизнь Ласарильо, его невзгоды и приключения», 1554; «Жизнеописание плута Гусмана де Альфараче» М. Алемана, в 2 т., 1599–1604), потом культивировался в Германии, Франции и других европейских странах («Симплициссимус» Г. Я. Гриммельсгаузена, 1676; «История Жиль Блаза из Сантильяны» А. Р. Лесажа, 1715–1735), а в начале ХIХ века появился в русской литературе («Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарежного, 1813). Исходную схему плутовского романа использовал в «Мертвых душах» Н. В. Гоголь. В литературе XX века жанр (отчасти как стилизация) представлен «Двенадцатью стульями» И. Ильфа и Е. Петрова (1929) и неоконченными «Приключениями авантюриста Феликса Круля» Т. Манна (1910, 1954).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: