Владимир Успенский - Апология математики (сборник статей)

- Название:Апология математики (сборник статей)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4950-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Успенский - Апология математики (сборник статей) краткое содержание

Апология математики (сборник статей) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поверх барьеров.

Борис ПастернакУточняйте значения слов. Тогда человечество избавится от большей части своих заблуждений.

Рене Декарт«Да, мой голубчик, – ухо вянет:

Такую, право, порешь чушь!»

И в глазках крошечных проглянет

Математическая сушь.

Андрей Белый. Первое свиданиеЧем дальше, тем Белому становилось яснее… что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями – «иначе и жить нельзя». ‹…› Недаром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический.

Владислав ХодасевичНикто не знает, сохранят ли грядущие века и тысячелетия сегодняшнее деление наук на естественные и гуманитарные. Но даже и сегодня безоговорочное отнесение математики к естественным наукам вызывает серьёзные возражения. Естественно-научная, прежде всего физическая, составляющая математики очевидна, и нередко приходится слышать, что математика – это часть физики, поскольку она, математика, описывает свойства внешнего, физического мира. Но с тем же успехом её можно считать частью психологии, поскольку изучаемые в ней абстракции суть явления нашего мышления, а значит, должны проходить по ведомству психологии. Не менее очевидна и логическая, приближающаяся к философской, составляющая математики. Скажем, знаменитую теорему Гёделя о неполноте, гласящую, что, какие способы доказывания ни установи, всегда найдётся истинное, но не доказуемое утверждение – причём даже среди утверждений о таких, казалось бы, простых объектах, как натуральные числа, – эту теорему с полным основанием можно считать теоремой теории познания.

В 1950-х гг. по возвращении с индийских научных конференций мои московские коллеги-математики с изумлением рассказывали, что в Индии математику – при стандартном разделении наук на естественные и гуманитарные – относят к наукам гуманитарным. И на этих конференциях им приходилось сидеть рядом не с физиками, как они привыкли, а с искусствоведами. К великому сожалению, у людей гуманитарно ориентированных математика нередко вызывает отторжение, а то и отвращение. Неуклюжее (и по содержанию, и по форме) преподавание математики в средней школе немало тому способствует.

Лет сорок назад было модно подчёркивать разницу между так называемыми физиками (к коим относили и математиков) и так называемыми лириками (к коим причисляли всех гуманитариев). Терминология эта вошла тогда в моду с лёгкой руки поэта Бориса Слуцкого, провозгласившего в 1959 г. в культовом стихотворении «Физики и лирики»:

Что-то физики в почёте,

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчёте,

Дело в мировом законе.

Однако само противопоставление условных физиков условным лирикам вовсе не было вечным. По преданию, на воротах знаменитой Академии Платона была надпись: «Негеометр [нематематик. – В. У .] да не войдёт сюда!» С другой стороны, самоё математику можно называть младшей сестрой гуманитарной дисциплины юриспруденции: ведь именно в юридической практике Древней Греции, в дебатах на народных собраниях впервые возникло и далее шлифовалось понятие доказательства.

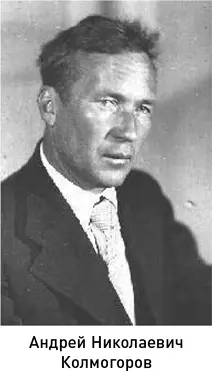

Можно ли и нужно ли уничтожать ставшие, увы, традиционными (хотя, как видим, и не столь древние!) границы между гуманитарными, естественными и математическими науками – об этом я не берусь судить. Но вот разрушить барьеры между представителями этих наук, между лириками и физиками , между гуманитариями и математиками – это представляется и привлекательным, и осуществимым. Особенно благородная цель – уничтожить этот барьер внутри отдельно взятой личности, т. е. превратить гуманитария отчасти в математика, а математика – отчасти в гуманитария. Обсуждая эту цель, полезно вспомнить некоторые факты из истории российской науки. Эти факты связаны в обратном хронологическом порядке с именами Колмогорова, Барсова и Ададурова (в другом написании – Адодурова).

Первая научная работа великого математика Андрея Николаевича Колмогорова [12 (25) апреля 1903, Тамбов – 20 октября 1987, Москва] была посвящена отнюдь не математике, а истории. В начале 1920-х гг., будучи семнадцатилетним студентом математического отделения Московского университета, он доложил свою работу на семинаре известного московского историка Сергея Владимировича Бахрушина. Она была опубликована посмертно [7] Колмогоров А. Н. Новгородское землевладение XV века. – М.: Физмат-лит, 1994.

и чрезвычайно высоко оценена специалистами – в частности, руководителем Новгородской археологической экспедиции Валентином Лаврентьевичем Яниным. Выступая на вечере памяти Колмогорова, состоявшемся в Московском доме учёных 15 декабря 1989 г., он так охарактеризовал историческое исследование Колмогорова: «Эта юношеская работа в русле исторической науки занимает место, до которого её [исторической науки. – В. У .] развитие ещё не докатилось. Будучи опубликованной, она окажется впереди всей исторической науки». А в предисловии к вышеназванному посмертному изданию исторических рукописей Колмогорова В. Л. Янин писал: «Некоторые наблюдения А. Н. Колмогорова способны пролить свет на источники, обнаруженные много десятилетий спустя после того, как он вёл своё юношеское исследование». И там же:

Андрей Николаевич сам неоднократно рассказывал своим ученикам о конце своей «карьеры историка». Когда работа была доложена им в семинаре, руководитель семинара профессор С. В. Бахрушин, одобрив результаты, заметил, однако, что выводы молодого исследователя не могут претендовать на окончательность, так как «в исторической науке каждый вывод должен быть снабжён несколькими доказательствами» (!). Впоследствии, рассказывая об этом, Андрей Николаевич добавлял: «И я решил уйти в науку, в которой для окончательного вывода достаточно одного доказательства». История потеряла гениального исследователя, математика приобрела его.

Двадцать шестого апреля (по старому стилю, а по новому – 7 мая) 1755 г. состоялось торжественное открытие Московского университета. После молебна были сказаны четыре речи. Первая из них – и притом единственная прозвучавшая на русском языке – называлась «О пользе учреждения Московского университета». Произнёс её Антон Алексеевич Барсов [1 (12) марта 1730, Москва – 21 декабря 1791 (1 января 1792), там же]. Неудивительно, что в 1761 г. он был назначен профессором (в современных терминах – заведующим) на кафедру красноречия; вступление в эту должность ознаменовалось его публичной лекцией «О употреблении красноречия в Российской империи», произнесённой 31 января (11 февраля) 1761 г. Чем же занимался Барсов до того? Преподавал математику – именно с Барсова, в феврале 1755 г. специально для этой цели переведённого из Петербурга в Москву, и началось преподавание математики в Московском университете! Впоследствии Барсов прославился трудами по русской грамматике; ему же принадлежит и ряд предложений по русской орфографии, тогда отвергнутых и принятых лишь в XX в. К сожалению, портрет А. А. Барсова не сохранился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: