Лев Шильников - Энциклопедия клинических глазных болезней

- Название:Энциклопедия клинических глазных болезней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Научная книга»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Шильников - Энциклопедия клинических глазных болезней краткое содержание

Энциклопедия клинических глазных болезней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эти данные свидетельствуют о том, что наследственные факторы, определяющие возникновение и прогрессирование близорукости, не являются фатальными. Нельзя игнорировать влияние среды и этим оправдывать свое бездействие.

В механизме развития близорукости, возникающей в период детства, выделяют три основных звена:

1) зрительная работа на близком расстоянии (ослабленная аккомодация);

2) отягощенная наследственность;

3) ослабление склеры – нарушение трофики (внутриглазного давления).

Следовательно, по преобладанию тех или иных причин развития близорукость можно условно подразделить на аккомодативную, наследственную и склеральную.

Прогрессирование каждой из этих форм близорукости постепенно ведет к необратимым морфологическим изменениям глаз и выраженному снижению остроты зрения, которое нередко мало или совсем не улучшается под влиянием оптической коррекции.

Основной причиной этого является значительное удлинение оси глаза: вместо 22—23 мм она достигает 30—32 мм и более, что определяется с помощью эхоофтальмографа. Если близорукость прогрессирует в течение года менее чем на 1,0 дптр, то ее условно считают доброкачественной, а если увеличение составляет 1,0 дптр и более – злокачественной. Однако дело не только в прогрессировании, но также в величине и изменениях во внутриглазных структурах (стекловидном тело, хориоидее, сетчатке, зрительном нерве).

Большое растяжение глаз при близорукости приводит к тому, что глазная щель оказывается расширенной, в результате чего создается вид некоторого пучеглазия. Склера истончается, особенно в области прикрепления латеральных мышц и около края роговицы. Это можно определить невооруженным глазом по синеватому оттенку роговицы вследствие просвечивания сосудистой оболочки, а иногда и по наличию передних стафилом склеры. Растягивается и истончается также роговица. Углубляется передняя камера глаза. Могут возникать слабый иридодонез (дрожание радужки), деструкция, или разжижение, стекловидного тела. В зависимости от генеза и величины близорукости возникают изменения глазного дна.

Следует различать следующие изменения:

1) околодисковые световые рефлексы;

2) миопические конусы;

3) истинные стафиломы;

4) изменения области пятна сетчатки;

5) кистовидные дегенерации сетчатки;

6) отслойку сетчатки.

Миопические конусы большей частью возникают в результате растяжения склеры и атрофии слоя пигментного эпителия вблизи диска. Стафиломы, или истинные выпячивания заднего отдела склеры, обычно бывают признаком весьма высокой вели–чины близорукости.

Наиболее грозные изменения дегенеративного и атрофического характера при высокой близорукости происходят в области пятна сетчатки. В результате растяжения заднего отрезка глазного яблока в нем образуются трещины сосудистой оболочки в виде желтоватых или беловатых полосок, а затем появляются белые полиморфные, часто сливающиеся очаги с разбросанными глыбками и скоплениями пигмента.

При развитии патологических изменений в области пятна сетчатки у больных отмечаются метаморфопсии (искажение формы и размеров видимых предметов), ослабление зрения, приводящее в конце концов к сильному снижению, а иногда к почти полной потере центрального зрения.

Прогрессирующая близорукость сопровождается патологическими изменениями и на крайней периферии глазного дна в виде кистевидной дегенерации сетчатки, а затем множественных мелких ее дефектов щелевидной, овальной или круглой формы. Изменения в стекловидном теле обусловливают дополнительные возможности для возникновения отслойки сетчатки.

Высокая близорукость может изредка обнаруживаться у новорожденных. Такая близорукость является или наследственной, или врожденной. Последняя развивается в результате заболеваний или недоразвития в антенатальном периоде и чаще встречается у детей, перенесших легкую форму ретролентальной фиброплазии. Обычно эта близорукость плохо поддается оптической коррекции.

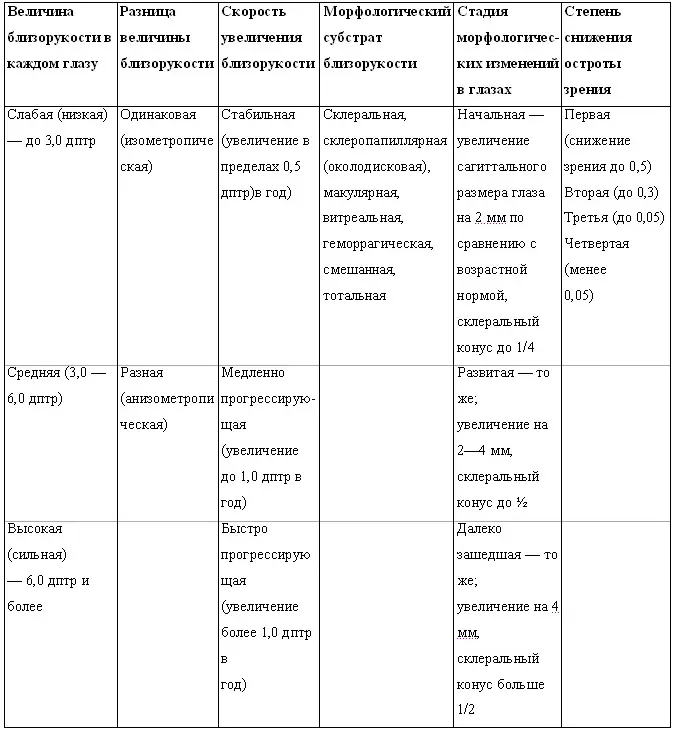

Для оценки тяжести миопического процесса целесообразно пользоваться классификацией (табл. 3), в основу которой положены критерии, разработанные в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца (Э. С. Аветисов) и лингвистически и количественно-морфологически уточненные кафедрой детской офтальмологии РГМУ (Е. И. Ковалевский).

Для предотвращения прогрессирующей близорукости необходимо следующее:

1) предупреждение развития близорукости среди подрастающего поколения (первичная профилактика);

2) задержка прогрессирования уже возникшей близорукости (вторичная профилактика).

* На основе данной классификации диагноз может быть сформулирован с учетом выявленных изменений со стороны каждого из глаз, например следующим образом: близорукость обоих глаз средняя, изометропическая, быстро прогрессирующая, склеральная, развитая, второй степени. При наличии у ребенка такого диагноза для профилактики дальнейшего прогрессирования близорукости показана операция – одномоментная двусторонняя склеропластика. Врач общей практики (семейный врач) может ограничиться таким, например, диагнозом, как «близорукость правого глаза средняя, левого глаза – высокая».

Большинство мероприятий индивидуальной профилактики близорукости или ее прогрессирования должны быть направлены на улучшение режима и условий занятий и отдыха детей. Только правильное распределение занятий и отдыха в течение дня в соответствующих норме санитарно-гигиенических условиях, отведение достаточного време–ни для прогулок и занятий спортом, нормального сна создают оптимальные условия для работы органа зрения детей, благотворно влияют на организм и являются мерами профилактики близорукости.

Профилактика близорукости или ее прогрессирования должна начинаться с выяснения наследственности и определения клинической рефракции у детей до года, но не позже 1—2 лет жизни. Необходимо дифференцированное отношение к воспитанию ребенка с учетом состояния его наследственности и рефракции. Для этого следует разделить детей на две группы:

1) дети с отягощенной по близорукости наследственностью вне зависимости от выявленной величины и вида рефракции; с врожденной близорукостью; с эмметропией;

2) дети с дальнозоркой рефракцией без отягощенной по близорукости наследственности. Это так называемые группы профилактики (группы риска).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: