Рудольф Самусев - Общая и частная гистология

- Название:Общая и частная гистология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Мир и образование»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-488-02259-1, 978-5-94666-544-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Самусев - Общая и частная гистология краткое содержание

Конспект лекций предназначен для повторения материала при подготовке к занятиям, зачетам и экзамену. В конце каждой главы приводятся тесты и вопросы для самоконтроля и ответы к ним.

Для студентов медицинских и биологических специальностей вузов.

Общая и частная гистология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приступая к микроскопированию гистологических препаратов, необходимо помнить следующее: всякое исследование надо начинать при малом увеличениидля ознакомления с общим видом препарата, расположением тканевых структур различного характера, особенностями их окраски, сочетанием комплексов клеточных структур в различных слоях органа.

При рассеянном искусственном и естественном освещении пользуются вогнутым зеркалом, при точечном источнике света – плоской его поверхностью, регулируя конденсором, особенно при работе с иммерсионными объективами, степень освещенности поля зрения.

Перед переходом на большое увеличение нужную деталь, подлежащую изучению, надо установить при малом увеличении в центре зрения и, не поднимая тубуса микроскопа макрометрическим винтом, плавным движением перевести револьвер на большое увеличение; дальнейшую юстировку (отработка четкости изображения) надо проводить с помощью только микрометрического винта.

Микроскоп нужно содержать в чистоте, после работы вытирать от пыли фланелевой или марлевой салфеткой и предохранять от механических повреждений, не оставлять в местах солнечного освещения или теплового прогревания.

По окончании работы необходимо перевести револьвер микроскопа на малое увеличение, снять с предметного столика препарат, очистить от пыли и грязи сначала оптические, а затем механические части и сдать лаборанту свое рабочее место и все, что было принято перед лабораторной работой.

Глава 2

Строение клетки

Клетка(cellula) – наименьшая структурная единица живого, способная к независимому существованию. Она является основой развития, строения и жизнедеятельности всех животных и растительных организмов.

Главные функции клетки: возбудимость, проводимость, сократимость, поглощение и ассимиляция, дыхание, секреция, экскреция, рост и репродукция.

Клетка состоит из трех основных частей: ядра, цитоплазмы и плазматической мембраны (цитолемма).

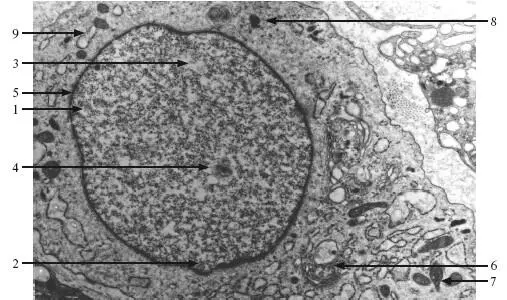

Ядро (nucleus) – система генетической детерминации и регуляции белкового синтеза в клетке (рис. 2.1).

Структурные компоненты ядра: хроматин (хромосомы), ядерная оболочка (кариолемма), ядрышко, нуклеоплазма (ядерный сок).

Рис. 2.1. Фибробласт. Ядро. ТЭМ. ×22 000.

1 – ядро; 2 – гетерохроматин; 3 – эухроматин; 4 – ядерное тельце; 5 – кариолемма; 6 – комплекс Гольджи; 7 – митохондрии; 8 – лизосомы; 9 – цистерны гранулярной ЭПС.

Функции ядра: воспроизведение, накопление, хранение и распределение генетического материала (содержит 23 пары ДНК хромосом); регуляция синтеза белка в цитоплазме посредством макромолекул рибосомной РНК (рРНК), информационной РНК (иРНК) и транспортной РНК (тРНК).

Различают эухроматин (слабоокрашиваемый, диспергированный, менее конденсированный, активно участвует в процессах транскрипции), соответствует сегментам хромосом, которые деспирализованы и открыты для транскрипции, и гетерохроматин (хорошо окрашиваемый, конденсированный, не постоянно участвует в процессах транскрипции), соответствующий конденсированным, плотно скрученным сегментам хромосом.

Тельце Бара – скопление гетерохроматина, соответствующее неактивной Х-хромосоме у особей женского пола.

Организация хромосом сложная. Они состоят из спиралей, которые сформированы из гистоновых нуклеосом, образующих сердечники, вокруг которых обернута двойная спираль ДНК.

Молекула ДНК построена из двух антипараллельных цепей с комплементарной последовательностью нуклеотидов. Участок молекулы ДНК, кодирующий последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи, называется геномом.

Ядерная оболочка (nucleolemma) состоит из наружной и внутренней параллельных мембран, разделенных узким перинуклеарным пространством – цистерной, диаметром 10–30 нм. Мембраны продолжаются друг в друга вокруг ядерных пор.

К наружной ядерной мембране прикреплены рибосомы. Наружная мембрана переходит в гранулярную эндоплазматическую сеть (ГЭПС).

Внутренняя ядерная мембрана содержит сеть переплетающихся промежуточных (виментиновых) филаментов, связанных с ядерной пластинкой, к которой прикрепляются интерфазные хромосомы. Ядерная пластинка состоит из переплетенных промежуточных филаментов (ламинов) толщиной 80—100 нм, образующих кариоскелет.

Ядерные поры – это каналы связи диаметром 70—100 нм между ядром и цитоплазмой, их число и распределение изменчивы. Двусторонний транспорт через пору обеспечивается белками экспортинами (транспортируют РНК из ядра) и импортинами (переносят белковые субъединицы рибосом).

Ядерная пора изнутри выстлана специализированными структурами, образующими комплекс ядерной поры.

Комплекс ядерной поры (КЯП) состоит из немембранных структур: белка-рецептора на сигналы ядерного импорта, а также крупных белковых гранул, определяющих границы поры.

Пора ограничена восемью вертикальными белковыми комплексами, которые представляют собой крупные белковые молекулы или компоненты рибосом, находящиеся в процессе транспорта. По горизонтали пора ограничена тремя кольцевидными структурами, располагающимися одна над другой и соединенными вертикально 8 «спицами». Пора содержит также цитоплазменные волокна, транспортер и ядерную корзинку.

Первое кольцо со стороны цитоплазмы имеет волокнистую структуру – специализированный связывающий белок, который тянется в цитоплазму и обеспечивает импорт в ядро различных субстратов.

Среднее кольцо состоит из восьми трансмембранных белковых молекул, которые выбухают и в просвет поры, и в перинуклеарную цистерну. Эти молекулы прикрепляют гликопротеиновые компоненты КЯП к наружному ободку поры. Центр среднего кольца занят «транспортером», прикрепленным к периферическим белкам среднего кольца.

Третье кольцо со стороны нуклеоплазмы аналогично по строению первому. От него в сторону нуклеоплазмы отходит ядерная корзина, которая деформируется при транспорте веществ через пору.

Ядрышко (nucleolus) – хорошо определяемое только в интерфазе ядерное образование (одно или несколько), наблюдаемое в клетках, активно синтезирующих белок. Под электронным микроскопом в ядрышке выделяют три типичных компонента: фибрилшрный компонент, состоящий из тонких, диаметром 5–8 нм, нитей (совокупность первичных транскриптов – предшественников рРНК); гранулярный компонент – скопление плотных частиц диаметром 10–20 нм (поздние стадии образования предшественников рРНК); аморфный компонент, представляющий собой связанный с ядрышком хроматин, состоящий из ДНК в области ядрышкового организатора хромосомы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: