О. Чапова - Конспект лекций по пропедевтике детских болезней

- Название:Конспект лекций по пропедевтике детских болезней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Чапова - Конспект лекций по пропедевтике детских болезней краткое содержание

Конспект лекций по пропедевтике детских болезней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Порядок перкуссии: сначала определяется правая, затем левая и верхняя границы сердца.

Определение правой границы относительной тупости сердца

Начинается с определения границы печеночной тупости путем перкуссии по средне-ключичной линии. Палец-плессиметр ставят параллельно ребрам, перкуссия проводится по межреберьям от 2-го ребра до верхней границы печеночной тупости. Затем палец-плессиметр переносят на одно межреберье выше печеночной тупости и располагают его параллельно правой определяемой границе сердечной тупости. Наносится перкуторный удар средней силы, перемещают палец-плессиметр по межреберному промежутку по направлению к сердцу.

Определение левой границы относительной тупости сердца

Проводится в том же межреберье, где располагается верхушечный толчок. Палец-плессиметр прижимают боковой поверхностью к грудной клетке по средней подмышечной линии параллельно искомой границе сердца и постепенно передвигают по направлению к сердцу до появления притупления. Перкуторный удар наносят спереди назад, чтобы не захватить боковой профиль сердца.

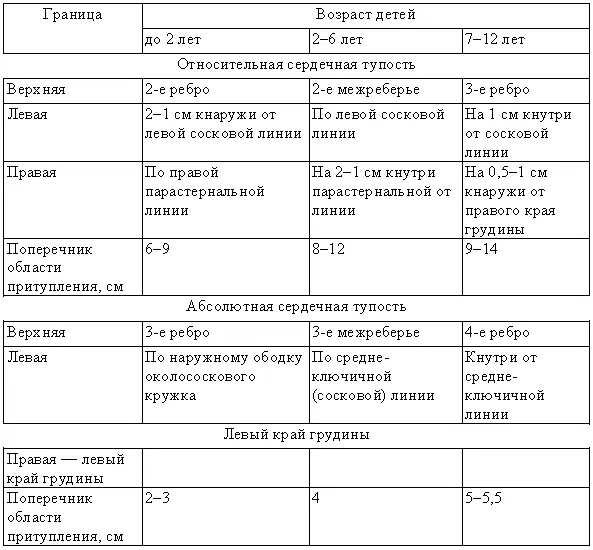

Таблица 1. Перкуторные границы сердечной тупости у здоровых детей разных возрастов (Молчанов В. И., 1970)

Определение верхней границы относительной тупости сердца: перкуссия проводится по левой парастернальной линии сверху вниз начиная с 1-го межреберья до появления укороченного перкуторного звука.

Лекция 21. Границы абсолютной тупости сердца. Аускультация сердца

1. Определение границ абсолютной тупости сердца

Определение границабсолютной тупости сердца производят по тем же правилам, что и определение границ относительной тупости, применяя тишайшую перкуссию, в том же порядке – правую, левую, а затем верхнюю границы. Для определения правой границы абсолютной тупости сердца палец-плессиметр ставят на расстоянии 1–2 см от правой границы относительной тупости параллельно правому краю грудины и передвигают его кнутри до появления абсолютно тупого звука. Отметку границы делают по краю пальца, обращенному к границе относительной тупости. Для определения левой границы абсолютной тупости сердца палец-плессиметр ставят параллельно левой границе сердца в зоне относительной тупости, несколько кнаружи от нее, и перкутируют, передвигая палец до появления тупого звука. Отметку границы наносят по наружному краю пальца. При определении верхней границы абсолютной тупости палец-плессиметр ставят на верхнюю границу относительной сердечной тупости у края грудины параллельно ребрам и спускаются вниз до появления тупого звука.

Границы сердечной тупости у здоровых детей разных возрастных групп представлены в табл. 11.

2. Поперечник сердца

Поперечник сердца – это расстояние от правой до левой границы относительной тупости, определяемое в сантиметрах. У детей первого года жизни поперечник сердца составляет 6–9 см, у детей 2–4 лет – 8–10 см, у детей дошкольного и школьного возраста – 9–14 см (Тур А. Ф., 1967).

3. Аускультация сердца

Аускультация сердца у детей младшего возраста проводится в положении лежа с разведенными и фиксированными («кольцом» согнутых пальцев рук помогающего при обследовании) или в положении сидя с разведенными в стороны руками ребенка. У детей старшего возраста аускультация проводится в различных положениях (стоя, лежа на спине, левом боку).

Во время деятельности сердца возникают звуковые явления, которые называются сердечными тонами:

1) I тон обусловлен захлопыванием митрального и трикуспидального клапанов, колебаниями миокарда, начальных отделов аорты и легочного ствола при растяжении их кровью, а также колебаниями, связанными с сокращением предсердий;

2) II тон образуется за счет колебаний, возникающих в начале диастолы при захлопывании полулунных створок клапана аорты и легочного ствола, за счет колебания стенок начальных отделов этих сосудов.

Звучность тонов меняется в зависимости от близости расположения фонендоскопа к клапанам – источникам звукообразования.

Общепринятые толчки и порядок аускультации:

1) область верхушечного толчка – выслушиваются звуковые явления при закрытии митрального клапана, поскольку колебания хорошо проводятся плотной мышцей левого желудочка и верхушка сердца во время систолы ближе всего подходит к передней грудной стенке;

2) 2-го межреберья справа у края грудины – выслушивание звуковых явлений с клапанов аорты, где она очень близко подходит к передней грудной стенке;

3) 2-го межреберья слева от грудины – выслушивание звуковых явлений с полулунных клапанов легочной артерии;

4) у основания мечевидного отростка грудины – выслушивание звуковых явлений с трехстворчатого клапана;

5) точка Боткина – Эрба (место прикрепления 3–4-го ребер слева к грудине) – выслушивание звуковых явлений с митрального и аортального клапанов.

У детей дошкольного возраста лучше выслушивать сердце в период задержки дыхания, так как дыхательные шумы могут мешать аускультации сердца. При аускультации сердца следует сначала оценить правильность ритма, затем звучание тонов, их соотношение в разных точках аускультации (I тон следует после продолжительной паузы сердца и совпадает с верхушечным толчком. Пауза между I и II тонами короче, чем между II и I). У верхушки сердца и основания мечевидного отростка у детей всех возрастных групп I тон громче, чем II, только в первые дни жизни они почти одинаковы. У детей первого года жизни I тон на аорте и легочной артерии громче, чем II, что объясняется низким кровяным давлением и относительно большим просветом сосудов. К 12–18 месяцам сила I и II тонов у снования сердца сравнивается, а с 2–3 лет начинает превалировать II тон. В точке Боткина сила I и II приблизительно одинакова. У 80 % детей могут выслушиваться функциональные («неорганические», «акцидентальные», «непатологические», «невинные», «физиологические», «вторичные», «непостоянные», «преходящие», «временные») шумы – дополнительные звуковые явления в области сердца, не связанные с анатомическим повреждением сердца и крупных сосудов.

Происхождение функциональных шумов:

1) шумы формирования сердца возникают в связи с неравномерным ростом отделов сердца, несоответствием камер и отверстий сердца, створок клапанов и хорд, диаметра и толщины стенок сосудов, что ведет к дополнительной турбулентности крови и вибрации створок клапанов, изменению резонансных свойств работающего сердца;

2) шум малых аномалий, не ведущих к нарушению гомодинамики, – относительное сужение крупных сосудов – индивидуальные особенности архитектоники трабекулярной поверхности эндокарда, своеобразие структур и расположения папиллярных мышц и хорд, обусловливающих дополнительную турбулентность крови;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: