Сергей Кутя - Биология

- Название:Биология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Ридеро»

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447439521

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кутя - Биология краткое содержание

Биология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

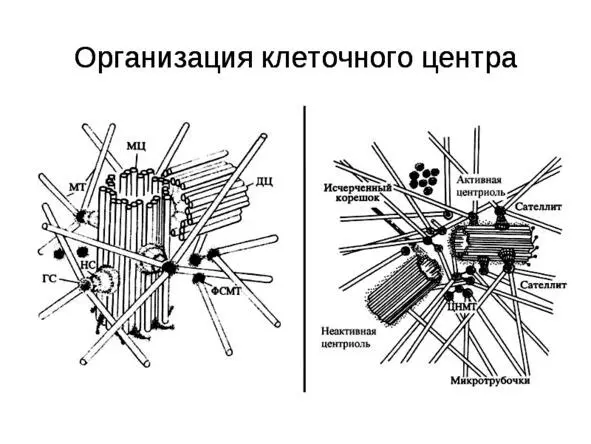

Рис. 13.Схема организации центросомы по данным электронной микроскопии.

Органеллы специального значения

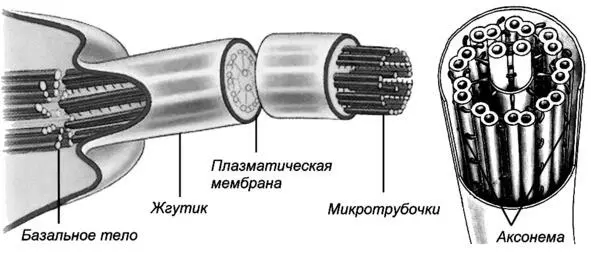

Реснички и жгутики.Эти органоиды встречаются у одноклеточных организмов (бактерии, простейшие) и у клеток в составе тканей (клетки эпителия трахеи). Реснички и жгутики представляют тончайшие подвижные выросты цитоплазмы, в которых находятся ультратонкие фибриллы, содержащие белок с сократительной функцией (рис. 14). Они отражают элементы движения. Существуют генетические аномалии строения ресничек. Например, врожденный синдром неподвижных ресничек ( синдром Картагенера ) характеризуется тем, что реснички покровного эпителия дыхательных путей и слизистой оболочки среднего уха неподвижны или малоподвижны. Поэтому мукоцилиарный транспорт резко ослаблен или отсутствует, что ведет к хроническому воспалению дыхательных путей и среднего уха. У таких больных неподвижны также сперматозоиды, так как их хвост эквивалентен ресничкам.

Рис. 14.Схема строения жгутика.

Миофибриллы.Характерны для мышечных клеток. Состоят из элементарных ультратонких нитей протофибрилл. Описано два типа миофибрилл – гладкие и поперечнополосатые. Последние содержат систему светлых (изотропных) и темных (анизотропных) дисков. Выполняют сократительную функцию.

Нейрофибриллы.Являются обязательным компонентом многих нервных клеток и их отростков. Они могут быть очень тонкими гладкими однородными нитями (нейропротофибриллы) или более толстыми трубчатыми элементам, имеют опорное значение в связи с наличием в нервных клетках отростков большой протяженности.

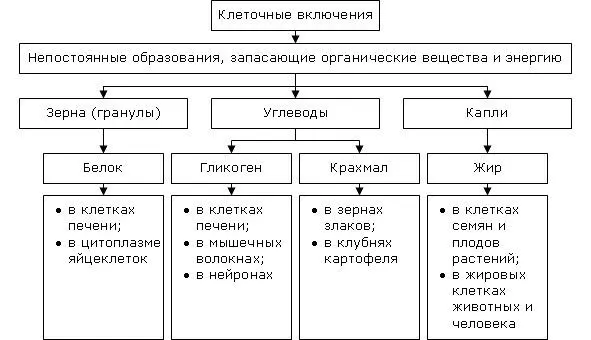

Включения – непостоянные структурные компоненты клетки, возникающие в результате внутриклеточного метаболизма или других процессов жизнедеятельности клетки. Исходя из особенностей субстрата, различают жидкие включения – вакуоли и плотные включения – гранулы, кристаллы. Обе группы включений могут нести на своей поверхности ограничивающие их тонкие липопротеиновые мембраны.

В функциональном отношении все включения подразделяются на три группы: трофические, секреторные и специальные .

Трофические включения отражают повседневный метаболизм клетки. Они представлены гранулами гликогена, белковыми зернами, каплями жира. В ходе внутриклеточного обмена включения этой группы утилизируются и входят в состав цитоплазмы. Особую группу трофических включений составляют продукты экскреции (распада), подлежащие выведению из клетки: желчные пигменты, мочевина и др.

Секреторные включения характерны, в основном, для железистых клеток. Значение их очень велико, так как сюда относятся некоторые ферменты и гормоны.

Специальные включения присутствуют в высокоспециализированных клетках. К этой группе относят гранулы пигмента меланина, плотно заполняющего цитоплазму меланоцитов – особых клеток кожи с защитной функцией. Диффузное состояние специальных включений выражает гемоглобин, находящиеся в клетках крови – эритроцитах. Включения могут характеризовать патологическое состояние клетки и быть предвестниками ее гибели (появление слизистых конгломератов в клетках кости или хряща).

Таким образом, приведенные выше данные указывают, что внутриклеточные компоненты имеют мембранный и немембранный принцип организации. Мембранные структуры можно подразделить на одномембранные и двумембранные . Одномембранные компоненты имеют вид каналов, цистерн, пузырьков, ограниченных одной мембраной и тесно взаимосвязанных. Эти пузырьки иногда называют «вакуолярной системой», хотя данное определение недостаточно точно. Сюда можно отнести: а) эндоплазматический ретикулум; б) комплекс Гольджи; в) лизосомы; г) вакуоли у растительных клеток и некоторых простейших.

Двумембранные компоненты – это митохондрии и пластиды. Наружная мембрана их всегда гладкая, внутренняя образует выросты, имеющие важное функциональное значение. Систему двойных мембран имеет также ядро – центральный аппарат клетки. Ядерные мембраны содержат поры.

Немембранные структуры клетки немногочисленны и в той или иной мере связаны с системой мембран. В число их входят: а) рибосомы, состоящие из двух субъединиц; б) центросома, локализованная вблизи ядра: в) органеллы движения клеток – жгутики; реснички, миофибриллы; г) разнообразные клеточные включения.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке

Клетка — это открытая система.В ней непрерывно происходит обмен веществ. Он включает поступление в клетку неорганических и органических соединений, их превращения и выведение из клетки. Тем самым, обмен веществ имеет две стороны: пластический обмен ( ассимиляция ) и энергетический обмен ( диссимиляция ).

Универсальный источник энергии клетки — АТФ

Для того чтобы существовать и выполнять определенные функции клетка нуждается в энергии. Энергия, приобретаемая клеткой, сохраняется в полезной форме, главным образом в виде молекул аденозинтрифосфата – АТФ (аденозинтрифосфорная кислота). Молекула АТФ является нуклеотидом, так как состоит из азотистого основания – аденина, сахара рибозы и трех фосфатных групп (остатки фосфорной кислоты). АТФ – это макроэргическое соединение поскольку в двух фосфатных связях накапливается большое количество энергии. Химические связи, которыми соединены молекулы фосфорной кислоты неустойчивы. Под действием фермента АТФ-азы в ходе гидролиза (присоединения воды) один богатый энергией остаток фосфорной кислоты отщепляется от молекулы АТФ с образованием аденозиндифосфата АДФ и выделением энергии в количестве около 40 кДж/моль. Указанный процесс называется дефосфорилированием . Обратное явление, переход АДФ в АТФ путем присоединения неорганического фосфата — фосфорилированием .

Пластический обмен. Биосинтез белка

Информационное обеспечение процессов синтеза . Живая клетка содержит тысячи различных белков. Более того, каждый вид клеток имеет свои специфические белки. Эти белки клетка обязана синтезировать, передать потомкам и воспроизвести затем в ряду поколений. Следовательно, любая клетка должна обладать биологической памятью. Биологическая память – это хранение и передача клеткой генетической информации. Обеспечивают ее нуклеиновые кислоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: