Владимир Козлов - Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области

- Название:Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00542-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Козлов - Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области краткое содержание

Пособие предназначено прежде всего для курсантов академии и студентов медицинских вузов. Пособие будет полезным также для врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, врачей-специалистов.

Воспалительные заболевания и повреждения тканей челюстно-лицевой области - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможным осложнением, развивающимся при местном применении анестезирующих растворов, является токсикоз. Это осложнение может быть следствием передозировки препарата или его введения непосредственно в ток крови, в результате чего в течение короткого промежутка времени в крови создается высокая концентрация анестезирующего вещества.

Для отравления новокаином характерны общая слабость, тошнота, учащение пульса, одышка, нарастающее возбуждение, а в тяжелых случаях – развитие тонических и клонических судорог, сменяющихся депрессией сердечной деятельности и угнетением дыхания вплоть до его остановки. При отравлении тримекаином наблюдаются снижение артериального давления вплоть до развития коллапса, прекращение сердцебиения и остановка дыхания.

В значительно меньшей мере развитие токсикоза возможно при использовании препаратов артикаинового ряда. Учитывая, что максимально допустимая доза артикаина с вазоконстриктором 5 мг/кг у детей 4 – 12 лет и 7 мг/кг у взрослых, то есть, соответственно, 3 и 7 карпул по 1,8 мл 4 % раствора, его передозировка маловероятна. Но если это происходит, развиваются реакции со стороны центральной нервной системы (ЦНС), что проявляется потерей сознания, расстройством дыхания, появлением судорог. Надо помнить, что однократно можно вводить не более 50 % максимально допустимой дозы.

Выраженным токсическим действием обладают и водорастворимые аппликационные препараты (пиромекаин, тетракаин), что обусловлено высокой концентрацией анестетика и быстротой его всасывания в кровь.

Профилактика осложнения заключается в соблюдении норм дозирования обезболивающих средств и правил выполнения инъекционной анестезии: до введения раствора анестетика следует слегка потянуть на себя поршень шприца и убедиться в том, что игла не попала в русло кровеносного сосуда. При появлении крови в шприце следует изменить положение иглы.

При легкой степени отравления больного переводят в горизонтальное положение, дают ему вдохнуть пары раствора аммиака (нашатырный спирт). При тяжелой степени токсикоза оказание помощи начинают с немедленного введения внутривенно 1 – 2 мл 1 % раствора теопентала натрия и искусственной вентиляции легких. При наличии показаний применяют сердечно-сосудистые препараты и принимают меры к безотлагательной госпитализации больного.

Наиболее тяжелым осложнением при проведении инъекционной анестезии является анафилактический шок . В основе его развития лежит соединение аллергических антител с антигеном, в результате чего высвобождаются биологически активные вещества (гистамин, серотонин, брадикардин, ацетилхолин, гепарин и др.), которые вызывают нарушение микроциркуляции, повышение проницаемости сосудов, спазм гладкой мускулатуры и обусловливают перемещение крови на периферию. Наиболее тяжелое проявление анафилактического шока характеризуется резким возбуждением и быстрым последующим угнетением функций ЦНС, резким падением АД и бронхоспазмом.

Обычно анафилактический шок развивается у больных, в анамнезе которых отмечались какие-либо аллергические реакции, в частности на пищевые продукты или лекарственные препараты. Время развития шока колеблется от нескольких секунд до 30 мин, причем чем быстрее он развивается, тем менее благоприятен прогноз. При первых же признаках развития анафилактического шока – беспокойстве, пульсирующих головных болях, появлении холодного пота, чувстве страха, шуме в ушах, кожном зуде, нарастающем отеке Квинке, бледности кожи и слизистых оболочек – необходимо немедленно прекратить введение анестезирующего раствора и ввести в место инъекции 0,5 мл 0,1 % раствора адреналина и такую же дозу подкожно в любое другое место. Больному дают кислород, вводят кордиамин, кофеин, камфору, эуфиллин (10 мл 2,4 % раствора эуфиллина плюс 20 мл 40 % раствора глюкозы внутривенно). Вводят также антигистаминные препараты (1 мл 2,5 % раствора пипольфена внутримышечно), глюкокортикоидные гормоны (1 – 2 мл 3 % раствора преднизолона плюс 5 % раствор глюкозы внутривенно). Следует срочно госпитализировать больного, если его состояние позволяет транспортировку на машине скорой помощи.

Предвидеть развитие анафилактического шока трудно, а иногда вообще невозможно. Необходимо очень тщательно собрать анамнез, обращая особое внимание на сведения даже о легких аллергических реакциях, что должно явиться основанием для отказа от повторного применения вызвавшего их препарата.

Производные ксилидина, в частности мепивакаин (карбокаин, скандонест, скандикаин), способны вызвать побочные реакции, проявляющиеся депрессией, нарушением речи и зрения, а при внутрисосудистом введении могут наблюдаться судороги, угнетение дыхания и кома.

2.3. Общее обезболивание

Показаниями к общему обезболиванию в условиях поликлиники являются психоэмоциональная неустойчивость больного или идиосинкразия к анестезирующим препаратам. Применение общего обезболивания в поликлинических условиях противопоказано больным пневмонией, при катаре верхних дыхательных путей, затрудненном носовом дыхании, острых заболеваниях печени, некомпенсированном диабете и во всех случаях, когда объем оперативного вмешательства выходит за рамки амбулаторных возможностей или общее состояние больного исключает его проведение в этих условиях.

Общее обезболивание имеет целью обеспечение нормального газообмена, кровообращения, амнезии, выключения сознания больного, нейровегетативной защиты и создание оптимальных условий для выполнения врачебного вмешательства.

В проведении вмешательств под общим обезболиванием нуждаются в среднем 0,3 % пациентов стоматологического профиля.

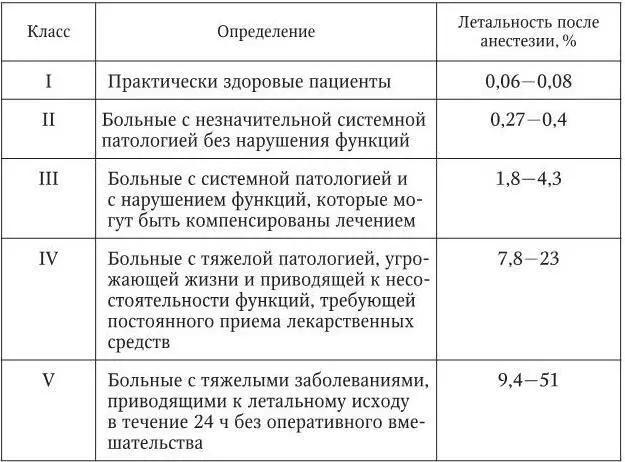

Разработана и принята Американской ассоциацией анестезиологов (ASA) классификация анестезиологического риска, включающая пять степеней (табл. 1).

Таблица 1

Классификация степеней риска общего обезболивания (по ASA)

Первые две группы больных могут осуществлять лечение в амбулаторных условиях под местным и общим обезболиванием. Условно это относится и к группе III, но эти пациенты в условиях психологической перегрузки могут быстро переходить в группу IV. Поэтому оказание им специализированной помощи в обычных амбулаторных условиях может проводиться в исключительных случаях. Лечение этой группы больных следует проводить в однодневном стационаре, а при его отсутствии – в отделении специализированного стационара.

Сложность применения аналгезии в амбулаторных условиях заключается в том, что ни один из широко распространенных ингаляционных или внутривенных аналгетиков не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к обезболиванию при широком спектре поликлинической работы и индивидуальных различиях амбулаторных больных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: