Мирослав Одинак - Заболевания и травмы периферической нервной системы

- Название:Заболевания и травмы периферической нервной системы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мирослав Одинак - Заболевания и травмы периферической нервной системы краткое содержание

Особое внимание уделено вопросам клинической оценки, электрофизиологической диагностики поражений периферической нервной системы и современным методам их лечения. Впервые в отечественной и зарубежной литературе представлены результаты экспериментальных исследований травматических невропатий, позволившие усовершенствовать современные представления о патогенезе невральных нарушений. Приведены клинические и электрофизиологические критерии для дифференциальной диагностики различных заболеваний и травм периферической нервной системы.

Книга предназначена для студентов медицинских вузов, неврологов, нейрохирургов, клинических нейрофизиологов.

Заболевания и травмы периферической нервной системы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

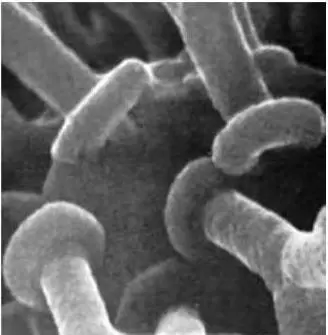

Рис. 1.12 . Аксосоматические синапсы

В дистальной части нервное волокно лишено миелина, образуя терминальную арборизацию (телодендрон) и пресинаптический терминальный элемент. Этот элемент морфологически характеризуется расширением окончания аксона, что напоминает булаву и нередко именуется «пресинаптический мешок», «терминальная бляшка», «синаптический узелок». Под микроскопом в этой булаве можно увидеть различных размеров – около 0,05 мкм (500 А) – гранулярные пузырьки или синаптические везикулы, содержащие медиаторы (ацетилхолин, катехоламины, пептидные гормоны и др.). Под терминальной бляшкой лежит синаптическая щель размерами 0,2 – 0,5 мкм в поперечнике, в которую из везикул поступают кванты медиатора. Затем следует субсинаптическая (постсинаптическая) мембрана, воздействуя на которую химический передатчик вызывает изменения электрического потенциала в подлежащих клеточных элементах (цветная вклейка, рис. 1.14).

Порядок синаптической передачи(цветная вклейка, рис. 1.15). 1. Импульс подходит к пресинаптической части волокна. Открываются кальциевые каналы, ионы Ca 2+поступают в пресинаптическую цитоплазму.

2. В пресинаптической цитоплазме постоянно находится большое количество синаптических пузырьков – образований, содержащих молекулы вещества-медиатора. Вследствие появления ионов Ca 2+в пресинаптической цитоплазме пузырьки подходят к мембране и выделяют медиатор в синаптическую щель. Попавший в щель медиатор диффундирует на постсинаптическую сторону щели. Этот процесс идет около 0,5 мс и вносит существенный вклад в задержку передачи.

3. Молекулы медиатора улавливаются рецепторами на постсинаптической стороне.

4. Попадание ацетилхолина на рецептор увеличивает проводимость канала в обоих направлениях для ионов Na +и K +в равной степени. Открытие каналов на постсинаптической стороне вызывает поток ионов натрия внутрь, а калия – наружу. Возникший ионный ток возбуждает нервный импульс, который распространяется дальше по постсинаптическому волокну.

5. Происходит обратный захват медиатора пресинаптическим окончанием.

Типы нервных волокон.Согласно А. Paintal (1973), периферические нервные волокна по характеру строения, проведению возбуждения, длительности фаз потенциала действия подразделяются на следующие классы:

Класс А: 1. Миелинизированные волокна, афферентные, сенсорные.

Группа I . Волокна диаметром более 20 мкм, со скоростью проведения импульса до 100 м/с. Волокна этой группы несут импульсы от рецепторов мышц (мышечных веретен, интрафузальных мышечных волокон) и рецепторов сухожилий.

Группа II . Волокна диаметром от 5 до 15 мкм, со скоростью проведения импульсов от 20 до 90 м/с. Эти волокна несут импульсы от механорецепторов и вторичных окончаний на мышечных веретенах интрафузальных мышечных волокон.

Группа III . Волокна диаметром от 1 до 7 мкм, со скоростью проведения импульса от 12 до 30 м/с. Их функциями являются болевая рецепция, а также иннервация волосяных рецепторов и сосудов.

2 . Миелинизированные волокна, эфферентные, двигательные.

Альфа-волокна . Более 17 мкм в диаметре, скорость проведения импульса от 50 до 100 м/с. Они иннервируют экстрафузальные поперечно-полосатые мышечные волокна, преимущественно стимулируя быстрые сокращения мышц (мышечные волокна 2-го типа) и крайне незначительно – медленные сокращения (мышц 1-го типа).

Бета-волокна . В отличие от альфа-волокон иннервируют мышечные волокна 1-го типа (медленные и тонические сокращения мышц) и частично интрафузальные волокна мышечного веретена.

Гамма-волокна . Размером 2 – 10 мкм в диаметре, скорость проведения импульса 10 – 45 м/с, иннервируют только интрафузальные волокна, т. е. мышечное веретено, тем самым участвуя в спинальной саморегуляции мышечного тонуса и движений (кольцевая связь гамма-петли).

Класс В – миелинизированные волокна, преганглионарные, вегетативные.

Небольшие нервные волокна, около 3 мкм в диаметре, со скоростью проведения импульса от 3 до 15 м/с.

Класс С – немиелинизированные волокна.

Волокна диаметром от 0,2 до 1,5 мкм, со скоростью проведения импульса от 0,3 до 1,6 м/с. Этот класс волокон состоит из постганглионарных вегетативных и эфферентных волокон, преимущественно воспринимающих (проводящих) болевые импульсы.

Периферическая нервная система.Анатомическое образование, включающее комплекс нервных волокон и соединительнотканных оболочек, получило название нервного ствола. Нервные стволы связывают ЦНС с соматическими и висцеральнымиорганами, а также висцеральные органы между собой, создавая таким образом основу для местной рефлекторной регуляции. В связи с этим нервы условно подразделяются на соматические и висцеральные (вегетативные, автономные). По топографическому принципу выделяют спинномозговой и краниальный отделы ПНС.

Спинномозговой отдел периферической нервной системывключает анатомические образования, связанные со спинномозговыми нервами:

– передние и задние корешки спинномозговых нервов ( radix ventralis et radix dorsalis) . Спинномозговые нервы образуются в результате слияния чувствительных волокон (отростков клеток спинномозговых узлов, формирующих дорсальные чувствительные корешки) с пучками двигательных (эфферентных) волокон, являющихся отростками клеток передних рогов спинного мозга и составляющих передние (вентральные) двигательные корешки. У человека имеется 31 пара спинномозговых нервов: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковая;

– ствол спиномозгового нерва ( truncus n. spinalis );

– спинномозговой узел (чувствительный) ( ganglion spinale );

– ветви спиномозгового нерва: передние (вентральные), задние (дорсальные), соединительные, менингеальные. Вентральные иннервируют кожу, мышцы конечностей и передней поверхности туловища, дорсальные иннервируют кожу и мышцы задней поверхности туловища, соединительные содержат симпатические преганглионарные волокна, следующие к узлам симпатического ствола, менингеальные направляются к твердой оболочке спинного мозга. Передние ветви грудного отдела дают начало межреберным ( nn. intercostales ) и подреберному ( n. subcostalis ) нервам;

– нервные сплетения: шейное, плечевое, поясничное, крестцовое, копчиковое, из них берут начало периферические кожные и мышечные нервы, в формировании которых обычно принимают участие несколько сегментов спинного мозга;

– регионарные (органные) нервы и их ветви;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: