Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца

- Название:Основы физиологии сердца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2015

- ISBN:978-5-299-00608-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца краткое содержание

Особое внимание уделено физиологическому обоснованию наиболее распространенных инструментальных методов исследования электрической активности, биомеханики, насосной и эндокринной функций сердца (электро-, фоно- и эхокардиография, электромагнитная и ультразвуковая флоуметрия), а также вопросам интерпретации данных клинической функциональной диагностики и фундаментальных экспериментальных исследований.

Пособие предназначено для студентов биологических и медицинских вузов, аспирантов, клинических ординаторов, широкого круга биологов, исследователей, преподавателей и практикующих врачей.

Основы физиологии сердца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, исходная длина волокон миокарда является ключевой детерминантой регуляции силы его сокращения. В интактном сердце об исходном растяжении волокон миокарда могут свидетельствовать такие показатели, как конечно-диастолическое давление и объем желудочков. Зависимость силы сокращения от степени предварительного растяжения миокарда была отмечена немецким физиологом О. Франком на сердце лягушки в 1895 г. и детально исследована на сердечно-легочном препарате собаки английскими физиологами С. Паттерсоном и Е. Старлингом в 1914 г. Значение «закона сердца» Франка – Старлинга для регуляции его насосной функции (гетерометрическая регуляция) будет подробно рассмотрено в связи с миогенной регуляцией деятельности сердца.

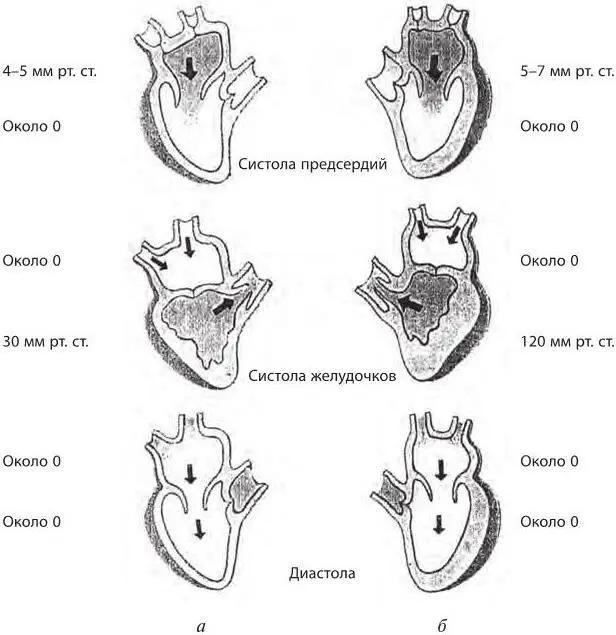

Зависимость «скорость – сила».Исследования, проведенные А. Хиллом на скелетной мышце, позволили установить графическую гиперболическую зависимость между нагрузкой и скоростью мышечного сокращения, которая выражается уравнением Хилла:

где V – скорость сокращения, см/с; Р – сила мышечного сокращения (нагрузка), гс; Р 0– максимальная возможная сила сокращения; а – константа, которая характеризует тепло, выделяющееся при укорочении мышцы, и зависит от КПД работы мышцы; b – константа, характеризующая скорость перехода химической энергии в механическую (константы а и b имеют соответственно размерности нагрузки и скорости).

Из этого уравнения следует, что если нагрузка на мышцу равна нулю ( Р = 0), то скорость ее сокращения максимальна и равна V max = bР 0/ а . Режим сокращения мышцы с постоянной силой (при постоянной нагрузке) называется изотоническим (греч. isos – равный, tonos – напряжение). Если же нагрузка на мышцу максимальна ( Р = P 0), то укорочение отсутствует, то есть V = 0, что соответствует состоянию максимального изометрического сокращения (греч. isos – равный, metron – мера, размер сокращения (напряжения)).

Однако исследования, выполненные на папиллярной мышце, показали, что в миокарде наблюдается отклонение гиперболической зависимости «сила – скорость», установленной для скелетной мышцы. Это обусловлено многими причинами. Во-первых, даже при постоянном объеме камер сердца при сокращении миокарда имеет место внутреннее укорочение центральных и одновременное растяжение периферических участков сердечной мышцы. Следовательно, в сердце отсутствует классическое изометрическое сокращение, при котором длина мышечных волокон остается постоянной. Вовторых, миокард как функциональный синцитий обладает неоднородностью строения, и поэтому одни саркомеры могут быть растянуты в большей или меньшей степени, чем другие. В-третьих, на характер зависимости «сила – скорость» в миокарде в большей мере, чем в скелетной мышце, влияют процессы активной релаксации (подробнее см. подразд. 1.10). Наконец, изменение гиперболической зависимости «сила – скорость» вызывают многие вещества, действующие на сердце, например адреналин, ионы кальция, препараты дигиталиса.

1.8. Сердечный цикл и его фазовая структура

Деятельность сердца как насоса представляет собой непрерывное в течение всей жизни человека последовательное чередование периодов сокращения (систолы) и расслабления (диастолы) предсердий и желудочков. Сменяющие друг друга систола и диастола составляют сердечный цикл. В покое частота сокращений сердца (ЧСС) у взрослого человека составляет 60–80 циклов в 1 мин, то есть каждый цикл продолжается около 0,8 с. Из этого времени около 0,1 с продолжается систола предсердий, около 0,3 с – систола желудочков, а остальное время (примерно 0,4 с) – общая диастола, или пауза сердца.

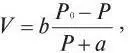

Впервые детальный фазовый анализ деятельности сердца был проведен американским физиологом К. Уиггерсом в первой трети XX в. Им были получены одновременные записи кривых изменения давления крови в аорте, левом желудочке и предсердии, а также объема левого желудочка. Сердечный цикл удобно рассматривать на диаграмме «давление – объем», которая получается при одновременной регистрации давления и объема в полости левого желудочка и их сопоставления на одном графике (рис. 8).

Во время общей паузы миокард расслаблен, и сердечные камеры заполняются кровью, поступающей из магистральных вен. Атриовентрикулярные клапаны в это время раскрыты, и кровь свободно поступает из предсердий в желудочки. Напротив, полулунные клапаны аорты и легочного ствола закрыты, поскольку диастолическое давление в этих сосудах значительно выше, чем в желудочках (давление в желудочках во время их диастолы близко к нулю) (участок А – В).

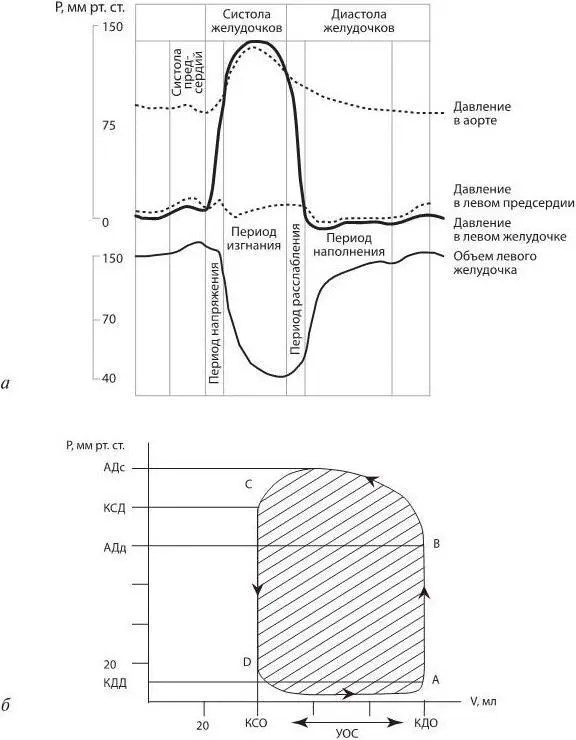

Генерация очередного импульса в синоатриальном узле вызывает электрическое возбуждение предсердий, что приводит к их сокращению. Клапаны между магистральными венами и предсердиями отсутствуют, поэтому для препятствия оттоку крови из предсердий обратно в вены во время систолы предсердий происходит сокращение кольцевой мускулатуры, окружающей устья полых и легочных вен. В течение систолы предсердий давление крови в них повышается и становится больше, чем в желудочках, которые в это время еще расслаблены (рис. 9).

За счет разности давлений из предсердий в желудочки переходит дополнительная порция крови, объем которой не превышает 15 % от общего наполнения желудочков за время диастолы. Движение крови при этом является турбулентным вследствие отражения от стенок желудочков. Такой характер потока крови облегчает закрытие атриовентрикулярных клапанов в начале систолы желудочков. С окончанием систолы предсердий заканчивается и диастола желудочков.

Рис. 8. Изменения давления и объема крови в желудочках на протяжении сердечного цикла:

а – в координатах «давление – время»; б – в координатах «давление – объем» (PV-диаграмма левого желудочка) А – В – период напряжения; В – С – период изгнания; C – D – период расслабления; D – A – период наполнения. Моменты времени: А – закрытия, С – открытия левого атриовентрикулярного клапана; В – открытия, D – закрытия аортального клапана. АДд – диастолическое артериальное давление, АДс – систолическое давление в аорте; КСД – конечно-систолическое, КДД – конечно-диастолическое давление в левом желудочке; КСО – конечно-систолический, КДО – конечно-диастолический объем желудочка; УОС – ударный объем сердца

Рис. 9. Давление в сердечных полостях в разные фазы сердечного цикла:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: