Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 2

- Название:Внутренние болезни. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00476-9, 978-5-299-00474-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 2 краткое содержание

Первый том издания посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, заболеваниям почек и органов дыхания. Второй том содержит главы, в которых рассматриваются заболевания системы крови, желез внутренней секреции, системные поражения соединительной ткани и болезни суставов, иммунодефициты, синдром хронической усталости, фармакотерапия в гериатрической практике, а также аллергические заболевания. Изложение построено по традиционному плану с описанием этиологии и патогенеза, современной классификации, клинических проявлений, методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. В каждом разделе представлены примеры формулировки диагнозов, описаны наиболее часто встречающиеся осложнения заболеваний и методы их профилактики.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 4—6-го курса медицинских вузов.

Внутренние болезни. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

б) трансиммунные, связанные с переходом к ребенку через плацентарный барьер антител от ранее иммунизированной матери;

в) гетероиммунные, обусловленные первичным нарушением антигенной структуры тромбоцитов вирусом, лекарством или другим агентом, выступающим в роли гаптена;

г) аутоиммунные, при которых из-за срыва толерантности лимфоидной системы лимфоциты начинают вырабатывать антитела к своим исходно неизмененным тромбоцитам.

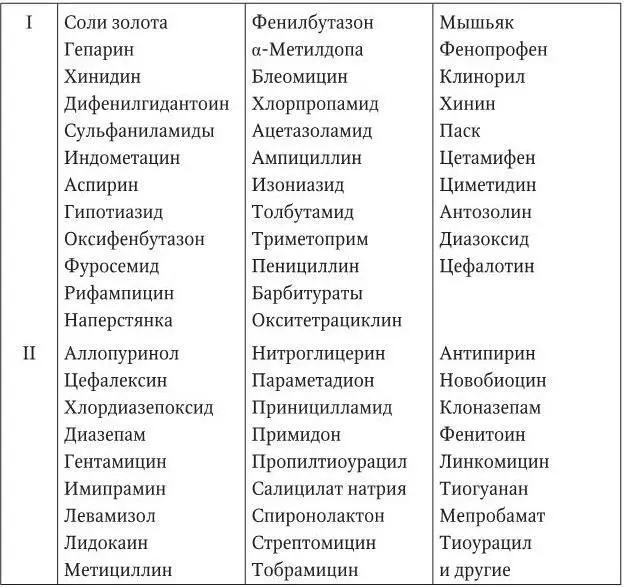

Как показано в табл. 5.2, важное место среди гетероиммунных тромбоцитопений занимают заболевания, связанные с приемом лекарств. Последние чаще всего выступают в роли гаптена, комплекс которого с иммунными белками плазмы находится на тромбоците, фиксирует комплемент, а затем удаляется из циркуляции макрофагами вместе с несущими иммунные комплексы тромбоцитами. Естественно, что при очередном попадании лекарства в организм сенсибилизированные им больные обнаружат быстрое снижение количества тромбоцитов и, наоборот, их повышение вскоре после отмены препарата.

Таблица 5.2

Лекарства, вызывающие иммунные тромбоцитопении

Аутоиммунная тромбоцитопения представляет собой часто встречающееся заболевание крови. В ее основе лежит образование с последующей фиксацией на тромбоцитах иммуноглобулина G, который и ответственен за их быстрое разрушение в ретикулоэндотелиальной системе.

Недостаток тромбоцитов в крови проявляет себя в нескольких направлениях. Во-первых, не образуется или плохо образуется тромбоцитарная пробка, что приводит к увеличению длительности кровотечения и появлению экхимозов и синяков в местах небольших травм. Во-вторых, из-за недостаточного поступления питательных веществ к эндотелию, главными «кормильцами» которого являются тромбоциты, начинает страдать сосудистая стенка, что, несомненно, способствует и появлению, и прогрессированию геморрагического диатеза.

По течению аутоиммунную тромбоцитопеническую пурпуру можно разделить на острую, рецидивирующую и хроническую формы.

Острая форма болезни более свойственна детям, в равной мере мальчикам и девочкам. Она часто возникает на фоне перенесенных сезонных (зима – весна) вирусных инфекций, в том числе типичных детских инфекций и острых респираторных заболеваний. Промежуток времени между появлением пурпуры и перенесенной инфекцией, как правило, составляет две недели, а средняя продолжительность измеряется 1 – 2 мес. Эта форма благоприятнее, чем хроническая, хотя при отказе от глюкокортикоидной терапии смертельные исходы не считаются редкостью.

Хронической формой преимущественно страдают взрослые, причем женщины в 2 раза чаще мужчин. Нередко заболевание может продолжаться 30 лет и более. Что касается ремиссий, то они в основном заключаются не в нормализации количества тромбоцитов, а в исчезновении геморрагий.

Рецидивирующими формами аутоиммунной тромбоцитопении могут болеть и взрослые, и дети. При этом налицо не только повторные рецидивы заболевания, но и полные ремиссии. В большинстве случаев иммунная тромбоцитопения развивается без отчетливой связи с каким-либо сопутствующим заболеванием. С другой стороны, симптоматические варианты болезни встречаются при хроническом лимфолейкозе, миеломной болезни, хроническом активном гепатите, системной красной волчанке, ревматоидном полиартрите, диффузном токсическом зобе и ряде других заболеваний.

Клиническая картина.Больные обращаются к врачу из-за кровоизлияний в кожу и/или кровотечений из слизистых. Излюбленной локализацией мелкоточечных или петехиальных кровоизлияний является кожа нижних конечностей, где внутрикапиллярное давление выше, чем на верхних. Часть петехиальных кровоизлияний может сливаться, образуя экхимозы. По мере прогрессирования патологического процесса кровоизлияния могут появляться и на туловище, поражать сетчатку глаза и даже мозг. Относительно часто при иммунной тромбоцитопении встречаются носовые кровотечения, гиперполименоррея и кровоточивость десен, особенно после чистки зубов. Характерно также образование синяков в местах инъекций. В то же время кровотечения из желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной и дыхательной систем встречаются реже. У части больных иммунными тромбоцитопениями важным клиническим синдромом может быть анемия. В этом случае появляются жалобы на слабость, учащение сердцебиения и головокружение.

Объективное исследование больного выявляет отмеченные выше изменения со стороны кожи и слизистых, может быть анемизация разной степени выраженности. Увеличение селезенки и печени малохарактерно. В то же время у некоторых больных имеет место увеличение лимфатических желез, особенно в области шеи, что в сочетании с субфебрильной температурой тела нередко симулирует системную красную волчанку.

Лабораторная диагностика.Самым простым тестом на тромбоцитопению, который может быть проведен в амбулаторных условиях, является увеличение времени кровотечения . Последнее определяется после нанесения на кожу мелкой раны. Для стандартизации результатов последнюю лучше наносить на средней трети предплечья, в условиях туго наложенной на плечо манжетки от прибора для измерения артериального давления. В норме длительность кровотечения из поврежденного сосуда не должна превышать полутора минут.

Другим важным ориентирующим на тромбоцитопению тестом может быть снижение ретракции кровяного сгустка. Это происходит из-за недостаточного поступления в плазму вырабатываемого тромбоцитами ретрактозима и наглядно проявляет себя невозможностью получения сыворотки из взятой без антикоагулянта свернувшейся крови. В то же время свертываемость крови у таких больных нормальная. Не изменены также каолин-кефалиновый и аутокоагуляционный тесты. Ввиду постоянной циркуляции в крови антитромбоцитарных антител, функциональная активность тромбоцитов больных иммунными тромбоцитопениями может быть изменена, что находит отражение в снижении их способности прилипать к стеклу, а также в нарушении АДФ-, тромбин- и коллаген-агрегации.

Диагнозтромбоцитопении ставится на основании характерной клинической картины и упомянутых выше лабораторных тестов, причем окончательный вывод о наличии у больного такого заболевания делается только после обнаружения в крови уменьшенного (менее 150 % 10 9/л) количества тромбоцитов. Последние лучше определять вместе с клиническим анализом крови, который сразу же позволит отвергнуть вторичные тромбоцитопении при лейкозах и апластической анемии. Вместе с тем в мазках крови может быть представлено увеличенное содержание мегатромбоцитов. Как следствие повторных геморрагий может развиться гипохромная железодефицитная анемия. Уточнение диагноза требует производства стернальной пункции, которая может обнаружить не только увеличение содержания мегакариоцитов, но и изменение их структуры (гиперсегментация ядра). В качестве вспомогательного диагностического теста может быть использовано определение в плазме и на тромбоцитах больного антитромбоцитарных антител. Если таковые обнаружены, диагноз иммунной тромбоцитопении можно считать доказанным; если нет, то отвергать такой диагноз все-таки преждевременно. Дело в том, что титр указанных антител может быть недостаточным для их идентификации, а наиболее насыщенные антитромбоцитарными антителами пластинки уже захвачены и разрушены макрофагами. Кроме того, следует иметь в виду, что определение антител на поверхности тромбоцитов сопряжено с большими методическими трудностями и поэтому в клинических условиях используется редко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: