Эдуард Байков - Великая коэволюция. Пролегомены

- Название:Великая коэволюция. Пролегомены

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Байков - Великая коэволюция. Пролегомены краткое содержание

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Великая коэволюция. Пролегомены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как видно, наиболее взаимовыгодная коадаптация и кооперация в развитии и сосуществовании живых систем осуществляется в рамках мутуалистического способа совместного бытия. Это есть положительный вектор коэволюции организмов. Но и комменсализм, как односторонне выгодный (в отличие от обоюдовыгодного мутуализма), но не антагонистический способ со-бытия, относится к разряду положительных векторов коэволюции. Соответственно, отрицательными являются паразитизм и аменсализм. Хищничество – напомним – способствует оздоровлению популяции жертвы, так как погибают при нападениях хищника в первую очередь слабые и больные особи.

Кажущийся антагонизм в отношениях хищник-жертва и паразит-хозяин на самом деле есть проявление принципа дополнительности, согласно которому противоположности не противоречат друг другу, а дополняют друг друга по необходимости.

Развитие и, в более широком смысле, любая активность систем не могла бы осуществиться, не имей она коэволюционный характер. Само бытие систем – абиологических (неорганических), предбиологических (органических диссипативных) и биологических (организменных) – возможно лишь в их коэволюции – постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и взаимопревращении.

ТРЕТИЙ ЭТАП – возникновение социальной формы движения материи – человека как разумного биосоциального существа; а месте с тем возникновение и развитие общественных потребностей: их становление связано с формированием разума и духовного мира человека, с процессом антропосоциогенеза, с ростом производительных сил и расширением ноосферы.

Человек, своей биологической составляющей мало чем отличающийся от других высших животных, тем не менее, становится не только верхним замыкающим звеном в биогеоценозах, но и ведущим элементом в биосфере, а самое главное, по меткому замечанию Владимира Ивановича Вернадского, превращается в геологическую силу планеты (Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004, С. 252) – и все это благодаря присущим человеку социальности и сознанию.

Превратившись в новую геологическую силу, человек определил своим бытием и новую геологическую эру – психозой (антропоген).

На этом этапе человеческое общество достигает уровня определяющего элемента в биосоциосистеме. В результате антропогенного воздействия на окружающую среду возникают многочисленные экологические проблемы, лавинообразное нарастание которых ведет человечество и биосферу в целом к возможности гибельного исхода.

Общественный прогресс, производственно-техническая деятельность, превращение человека в сопоставимую с планетарными геологическими процессами силу приводит к тому, что планета покрывается новой пленкой – ноосферой (мыслящей оболочкой Земли), которая представляет собой высшую по отношению к остальным земным оболочкам (геосферам) ступень эволюции планетарной материи. Возникает и новый тип потребностей – духовные потребности человека. Через удовлетворение высших, духовных потребностей, действительно достойных человека, в бытие общества вносится ноосферный компонент.

Феномен коэволюции на этом этапе включает не только кооперативное взаимодействие биосферы с окружающими неорганическими системами, а также организмов и экосистем друг с другом, но и взаимообусловленное, когерентное развитие общества и природы, антропосферы и биогеосферы – в их диалектической противоречивости. Это предполагает и коэволюционные основания развития внутри самого общества. «У современной науки не вызывает сомнений тот факт, что кооперация и координация человеческих усилий является условием существования людей – и в онтогенезе…, и в филогенезе…» (Момджян К. Х. Социум. Общество. История. – М.: Наука, 1994, С. 218) .

По сравнению с двойственным характером бытия не обладающих разумом живых организмов, проявляющегося в диалектике противостояния, борьбы – с одной стороны, и сотрудничества, согласованности – с другой стороны, на этапе появления и развития общества как диалектического преодоления неразумной живой материи (в плане отрицания-снятия) преобладающим типом взаимодействия сложных систем (таких, как человек, общество, машины, киберустройства, производственные комплексы, в целом триединая система «общество-техника-природа») становится принцип кооперации и интеграции, коэволюции – совместного, согласованного и взаимообусловленного существования и развития биосоциальных систем, предполагающих их неантагонистическое трансцендентно-экзистенциальное (духовное, физическое, социальное) бытие. «Взаимодействие мертвых тел природы включает гармонию и столкновение; взаимодействие живых существ включает сознательное и бессознательное сотрудничество, а также сознательную и бессознательную борьбу. Нельзя даже в растительном и животном мире видеть только одностороннюю «борьбу» (Энгельс Ф. Диалектика природы. – 6-е изд. – М.: Партиздат, 1933, С. 36) .

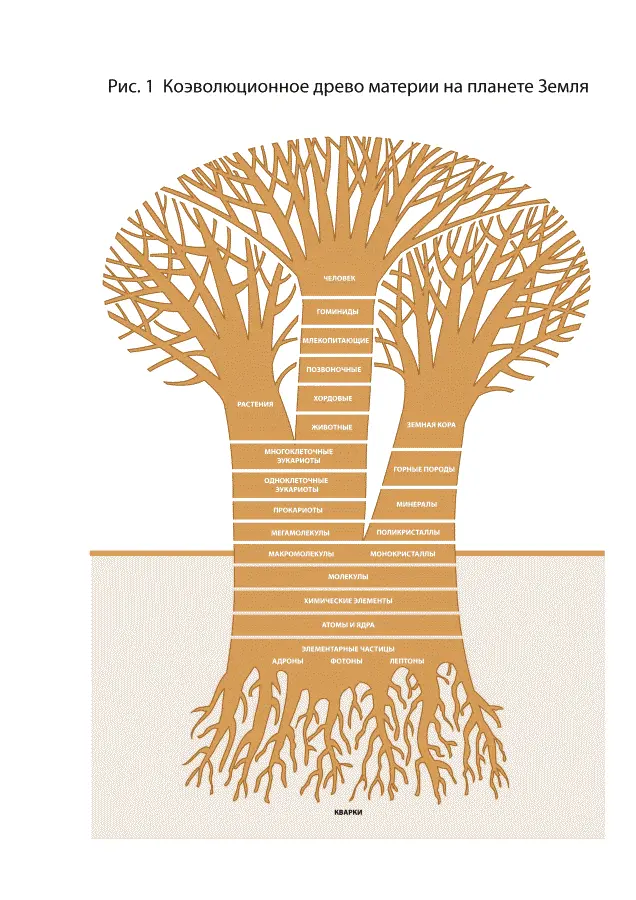

Если мы обратимся к специфике развития земной материи и представим этот процесс образно-схематически в виде древа ( Рис. 1), то заметим, что существующие системы – живые и косные, биологические и социальные – имеют своим основанием единый субстрат: как это видно на рисунке, у них единый «нижний ствол» и общие «корни». В универсальной основе проявляется их коэволюция.

Но мы также можем заметить, что все эти системы продолжают коэволюционировать – в своем постоянном взаимодействии и взаимосвязи (как на единичном, так и общем уровнях). В результате их коэволюции как раз и осуществляется биогенная миграция атомов планеты, порождающая наряду с органическим биокосное вещество. Органический мир (в рамках биосферы) взаимодействует с неорганической материей (стратисфера, гидросфера, тропосфера), общество – с природой (в рамках биосоциосистемы), духовное – с материальным (феномен человека, ноосферы).

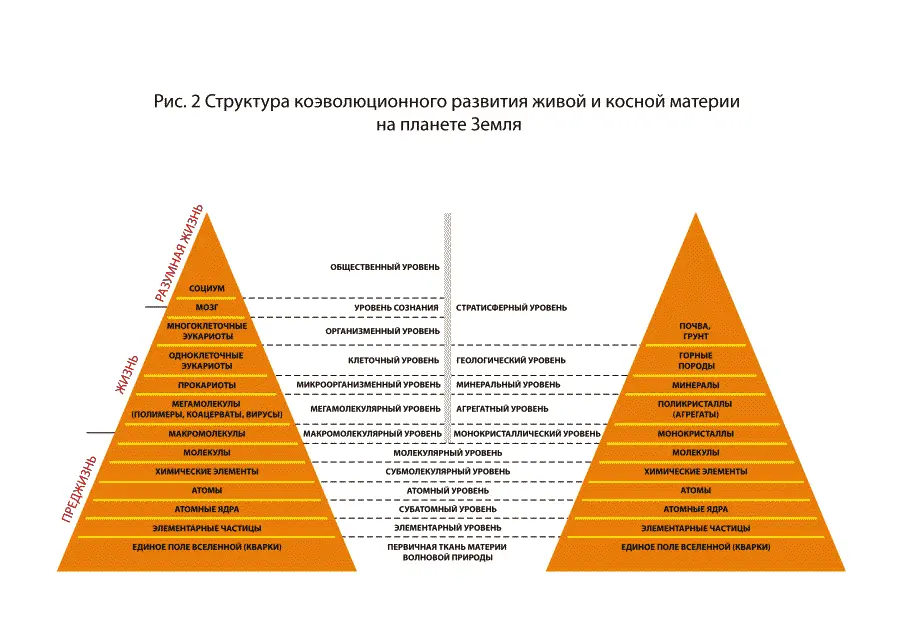

Таким образом, коэволюция осуществляется, во-первых, как единое и общее для всех систем материальное основание, базис для их последующего развития (это видно и из Рис. 2, где показаны общие структурные уровни материи, присущие и органическому, и неорганическому веществу); а во-вторых, как процесс постоянного когерентного и кооперативного наличного бытия этих систем, опосредованного множеством диалектически противоречивых связей и отношений между ними.

Выражаясь метафорически, на всех уровнях бытия идет непрерывный процесс Великого объединения многих в одно целое, простых объектов в сложные комплексы – поначалу в конгломераты (колонии), затем в организованные целостные множества (системы). Отдельные системы коэволюционируют в надсистемы, те – в метасистемы, в своем объединении, наконец, составляя целостность – Мегасистему, Универсум. На уровне живого предклетки коэволюционируют в клетки (прокариоты, эукариоты), клетки – в органы и ткани, в единый организм. Особи объединены коэволюционно в популяции, сообщества и экосистемы. Люди в своем коэволюционном бытийствовании образуют целостную взаимосвязанную совокупность – общество, внутри которого различные элементы – социальные группы, классы, нации, этносы, расы, цивилизации, государства – так или иначе стремятся к планетарному объединению в глобальную цивилизацию, в сверхобщество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: