Александр Ивин - Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. Монография

- Название:Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2015

- ISBN:9785392195930

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ивин - Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. Монография краткое содержание

Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иногда противопоставление описаний и оценок воспринимается как неоправданное упрощение сложной картины употреблений языка. Так, Остин высказывает пожелание, чтобы наряду со многими другими дихотомиями, всегда плохо приложимыми к естественному языку, было отброшено и привычное противопоставление оценочного (нормативного) фактическому. Сёрль также говорит о необходимости разработки новой таксономии, не опирающейся на противопоставление оценочного – описательному или когнитивного – эмотивному. Сам Остин выделяет пять основных классов речевых актов: вердикты, приговоры; осуществление власти, голосование и т. п.; обещания и т. п.; этикетные высказывания (извинение, поздравление, похвала, ругань и т. п.); указание места высказывания в процессе общения («Я отвечаю», «Я постулирую» и т. п.). Однако все эти случаи употребления языка представляют собой только разновидности оценок, в частности оценок с санкциями, т. е. норм. Сёрль говорит о следующих пяти различных действиях, которые мы производим с помощью языка: сообщение о положении вещей; попытка заставить сделать; выражение чувств; изменение мира словом (отлучение, осуждение и т. п.); взятие обязательства что-то сделать. Здесь опять-таки первый и третий случаи – это описания, а остальные – разновидности оценок (приказов).

Описание и оценка являются двумя полюсами, между которыми имеется масса переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки имеются многие разновидности и описаний, и оценок. Чистые описания и чистые оценки довольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный описательно-оценочный характер. Все это должно учитываться при изучении множества «языковых игр», или употреблений языка; вполне вероятно, что множество таких «игр» является, как это предполагал Витгенштейн, неограниченным. Но нужно учитывать также и то, что более тонкий анализ употреблений языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок и является всего лишь его детализацией. Она может быть полезной во многих областях, в частности в лингвистике, но лишена, вероятнее всего, интереса в логике и риторике.

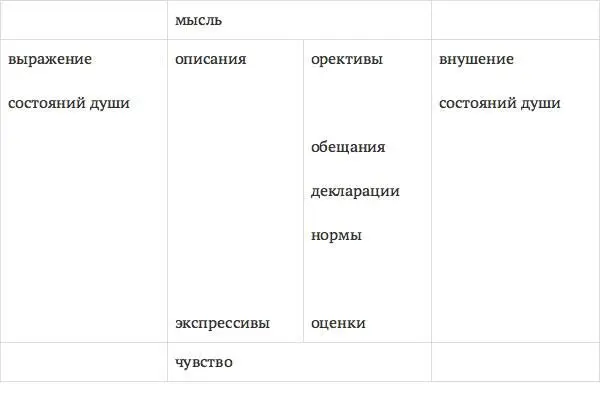

Основные и производные употребления языка

Для систематизации употреблений языка воспользуемся двумя оппозициями. Противопоставим мысль – чувству (воле, стремлению и т. п.), а выражение определенных состояний души – внушению таких состояний. Это даст простую систему координат, в рамках которой можно расположить все основные и производные употребления языка.

Описания представляют собой выражения мыслей, экспрессивы – выражения чувств. Описания и экспрессивы относятся к тому, что может быть названо «пассивным употреблением» языка и охарактеризовано в терминах истины и лжи. Оценки и орективы относятся к «активному употреблению» языка и не имеют истинностного значения. Нормы и представляют собой частный случай оценок, обещания – частный, или вырожденный, случай норм. Декларации являются особым случаем магической функции языка, когда он используется для изменения мира человеческих отношений. Как таковые декларации – это своего рода предписания, или нормы, касающиеся поведения людей. Обещания представляют собой особый случай постулативной функции , охватывающей не только обещания в прямом смысле этого слова, но и принятие конвенций, аксиом вновь вводимых теорий и т. п.

Имеются, таким образом, четыре основных употребления языка: описание, экспрессив, оценка и оректив , а также целый ряд промежуточных его употреблений, в большей или меньшей степени тяготеющих к основным: нормативное, магическое, постулативное и др. 4

Важность классификации употреблений языка для логики несом-ненна. Многие понятия логики (например, понятия доказательства, закона логики и др.) определяются в терминах истины и лжи. Но, оказывается, существует большой класс таких употреблений языка, которые явно стоят вне «царства истины». Это означает, что логике необходимо шире взглянуть на изучаемые объекты и предложить новые, более широкие определения некоторых из своих основных понятий. С другой стороны, классификация позволяет уточнить связи между отдельными разделами, или ветвями, логики. Если, например, нормы – только частный случай оценок, то логика норм должна быть частным случаем логики оценок. Тому, кто попытается, скажем, построить «логику деклараций» или «логику обещаний», следует помнить, что декларации и обещания – частный случай норм, логика которых существует уже давно.

4. Бытие и становление

Общая тенденция философии ХХ – ХХI вв. – повышенное внимание ко времени, имеющему направление и связанному с изменчивостью мира, с его становлением . Эта тенденция была совершенно чуждой логическому позитивизму, ориентировавшемуся на естественные науки, и прежде всего на физику. Эта наука истолковывает существование по преимуществу как устойчивое, повторяющее одно и то же бытие .

Противопоставление становления как постоянного, охватывающего все в мире изменения, неподвижному, не допускающему появления принципиально новых объектов и явлений бытию берет свое начало в античной философии.

Гераклит растворял бытие в становлении и представлял мир как становящееся, текучее, вечно изменчивое целое.

Парменид, напротив, считал становление кажимостью и подлинное существование приписывал только бытию.

В онтологии Платона вечно существующий умопостигаемый мир является парадигмой для вечно становящегося чувственно воспринимаемого мира.

Аристотель, отказавшийся от бытия в форме особого мира идей, придал становлению характер направленности.

Описание мира как становления предполагает особую систему категорий, отличную от той, на которой основывается описание мира как бытия.

Единая категориальная система мышления распадается на две системы понятий. В первую из них входят абсолютные понятия, представляющие свойства объектов, во вторую – сравнительные понятия , представляющие отношения между объектами. Абсолютные категории можно назвать, универсализируя терминологию, введенную Дж. Мак-Таггартом для обозначения двух типов времени, «А-понятиями», сравнительные категории – «В-понятиями».

Существование как свойство – это становление (возникновение или исчезновение); существование как отношение – это бытие , которое всегда относительно (« А более реально, чем В »).

Время как свойство (А-время) представляется динамическим временным рядом «было – есть – будет» («прошлое – настоящее – будущее») и характеризуется направленностью, или «стрелой времени»; время как отношение (В-время) представляется статическим временным рядом «раньше – одновременно – позже» и не имеет направления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: