Александр Доброхотов - Телеология культуры

- Название:Телеология культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89826-463-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Доброхотов - Телеология культуры краткое содержание

Телеология культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ж. Латур.

Оплакивание св. Себастьяна

Возвращаясь к загадке визиомании Нового времени, можно теперь сказать, что мы несколько продвинулись на пути понимания световой метафизики модернитета. Суть ее – в аффектированном желании прорваться в бесконечность через сосредоточенное созерцание конечного. Косвенным подтверждением этого вывода – своего рода тестом – может быть проверка культурной морфемы на диспаратность, на способность к отделению от своей среды, контекста и переносу в инородную среду. Что и проделаем в качестве заключительной коды. К числу страстотерпцев света, о которых шла речь, надо, конечно, отнести Лойолу и Паскаля. Основатель ордена иезуитов создает систему визуально-психологических, заряженных суггестивной энергией упражнений, основанных на технике концентрированного воображения и переживания определенных сакральных образов в определенной, напоминающей кинематографическую, последовательности (некоторые из образов были построены и кадрированы вполне по-делатуровски). Основатель же (в числе первых) янсенистского движения, визионер и математик создает учение о верующем мышлении, пронизанное световыми и пространственными метафорами (образ бездны вполне «рифмуется» с фоновой тьмой, а про «огонь» паскалевского амулета и вовсе разговор особый). Иезуиты и янсенисты – заклятые враги, но роднит их переживание нерастворимости, нередуцируемости финитного, желание рассмотреть и понять его в конкретной телесной воплощенности. Переживание это в стилевом отношении гетероморфно (как правило, барочное у иезуитов и классицистское у янсенистов), но изоморфно в своей основе. В XX в. это переживание неожиданно возрождается в светописи двух великих кинематографистов. Большевизанствующий Эйзенштейн с азартом изучает наследие Лойолы [15] Эйзенштейн С.М. Станиславский и Лойола // Точки – puncta. 2002. № 3–4 (2).

. Выпускник иезуитского колледжа хичкок использует (как можно предположить) технику визуализации Лойолы в своих лучших фильмах. Но и этого мало: Жижек не без основания протягивает нить смысловой связи между Хичкоком и янсенистской антиномией добродетели и благодати [16] То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). М., 2004. С. 217–221.

. Эти странные сближения не кажутся нам произвольными ассоциациями после всего, что мы узнали о световых мирах Декарта и де Ла Тура.

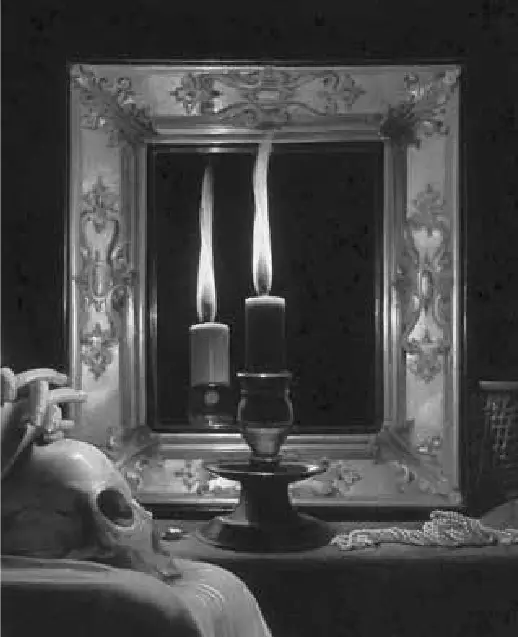

Ж. де Ла Тур.

Кающаяся Магдалина (Magdalena Wrightsman). Фрагмент

§ 16. Античность в самосознании новоевропейской культуры

Посмотрим, хотя бы тезисно, на основные вехи осознания «античного» в составе новоевропейской культуры.

I. Первым рубежом можно считать появление стилевой программы классицизма. хронологическую область формирования классицизма обозначим как тридцатилетие, в котором были рождены программные шедевры стиля: 1607 г. («Орфей» Монтеверди) – 1627 г. («Смерть Германика» Пуссена) – 1637 г. («Сид» Корнеля). Помещение в этот ряд первой европейской оперы может вызвать недоумение, но если стилевая атрибуция здесь не вполне убедительна, то «античный проект» очевиден: рождение оперы завершило на свой лад усилия флорентийской камераты по реконструкции античной драмы.

Весьма непростой задачей является оценка предыдущего XVI в. – периода между зрелым гуманизмом и классицизмом. Вряд ли можно усомниться в том, что здесь мы можем найти своеобразную рецепцию античности. Маньеризм и раннее барокко активно используют топику античной литературы и мифологии, палладианство переосмысляет ордерную систему, антиаристотелевская наука ищет союзников в досократике… Но, в отличие от классицизма, это брожение не порождает цельного образа античности и не выходит за рамки переходного типа культуры.

Сама проблемы трансформации античной классики в парадигму классицизма породила множество непроясненных вопросов [17] См. об этом: Акимова Л.И. К проблеме классики и классического // Из истории античной культуры. М., 1976.

. Однако интересующий нас аспект достаточно очевиден: классицизм обращается к античности как к мироформирующей модели, а не как к арсеналу образов и мотивов.

II. Второй рубеж – это 1688 г.: публикация трактата Шарля Перро «Параллели…», с которого начинается «Спор о древних и новых». Этот спор в нашей научной литературе не получил пока достойного отражения [18] Среди наиболее значительных исключений см.: Бахмутский В.Я. На рубеже двух веков // Спор о древних и новых. М., 1985.

, а между тем, он является корневым событием в истории новоевропейской рецепции античности: по сути здесь были выдвинуты две оппонирующие версии гуманизма Нового времени. Партия «древних» (Расин, Буало, Лафонтен, Лабрюйер, Фенелон) выдвигает программу опоры на античность как вечный ресурс моральных и эстетических образцов. Парадоксальным образом античность здесь вступила в союз с янсенизмом, который воодушевлял многих сторонников партии «древних». Дело в том, что творчество как отбор лучшего во имя идеала – так можно было бы выразить девиз этого направления – предполагало моральную автономию, духовный аристократизм и личную преданность идеалу, что перекликалось с этической транскрипцией христианства в янсенизме. Партия «новых» (Перро, Фонтенель, Ла Мот, отчасти Бейль) противопоставила культу античности императив воплощения духа современности. С этим сопрягалось предпочтение пользы идеалу, идея прогресса, антимифологизм и ориентация на ценности естественных наук, борьба с реликтами язычества в благочестии, преклонение перед «народностью», несколько сервильное уважение духа государственности. Вполне последовательно «новые» тяготели к таким чуждым античной эстетике установкам, как стирание грани поэзии и прозы, отрицание канона и воспевание художественного инстинкта, форсированное развитие жанров публицистики и романа, интерес к фольклору (в частности, к сказке), синтез научного и художественного, предпочтение живописи – скульптуре, оперы – драме, благосклонность к прециозной поэтике. Именно в контексте этого спора рождается тема «вкуса» (т. е. способности к субъективной, но общезначимой оценке эстетического феномена), определившая развитие эстетики XVIII в. Программа «новых» оказалось доминантной, «древних» – рецессивной. Это в значительно мере обусловило функциональную роль обращения к античности в культуре модернитета.

III. Следующую ступень можно нотировать 1755 г., выходом в свет труда Винкельмана «Мысли о подражании…». Здесь и особенно в «Истории искусства древности» (1764) Винкельману удалось перенастроить всю эстетическую оптику Европы на откровение эйдоса в человеческом теле, увиденное сквозь призму «благородной простоты». Удачной параллелью (впрочем, иногда и контрапунктом) этой теоретической реновации античного духа стал синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший – шаг за шагом – приблизиться к исторической плоти Греции и Рима. Показательно в этом отношении воздействие раскопок в Геркулануме (с 1738) и Помпеях (с 1748) на стилевые поиски века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)