Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая

- Название:Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89826-464-2, 978-5-89826-485-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая краткое содержание

В чем суть символизации как одного из сущностных принципов искусства, определяющих его эстетическое качество? Как трансформировалось символическое художественное мышление от античной мифологической символики через эстетику символизма до символических аспектов актуального искусства? В чем суть духа символизма? Является ли дух сюрреализма апокалиптическим? Что общего между романтизмом, символизмом и сюрреализмом? Как соотносятся миф, символ и художественность? Каким образом в художественности, т. е. в эстетическом качестве искусства, кодируется жизненно важная для человечества информация, восходящая через символическое мышление к древнейшим пластам мифологического сознания? И каковы многообразные аспекты собственно эстетического опыта, в пространстве которого только и функционирует подлинное искусство, и его главная предпосылка – эстетический вкус? Все эти, как и многие другие, как правило, малоизученные инновационные проблемы эстетики и философии искусства, рассматриваются авторами в контексте живого и непосредственного анализа конкретных произведений искусства, как классических, так и самых современных. При этом любая значимая проблема вызывает научную полемику авторов. Читателям всегда представляется несколько точек зрения на предмет, среди которых видное место занимают философские, искусствоведческие, естественнонаучные, теологические взгляды и представления, и он волен выбирать из них наиболее близкие для себя. Через всю книгу проходит принцип отстаивания высокого эстетического качества искусства.

Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

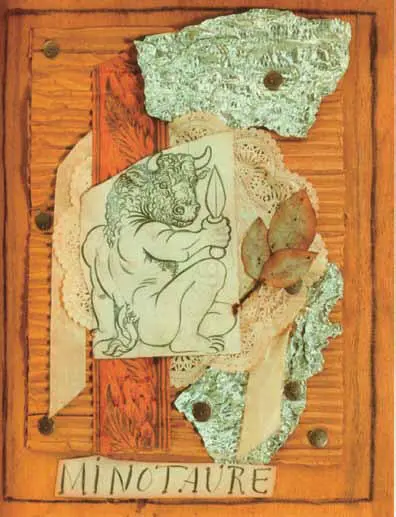

Пабло Пикассо.

Макет обложки журнала «Минотавр».

1933.

Музей современного искусства.

Нью-Йорк

В 1933 году мастер выполнил макет для обложки журнала «Минотавр», просуществовавшего до 1939 года. Издавали его Эжен Териад (ушедший из редакции «Минотавра» в 1936 г.) и Альберт Скира. Журнал открывал двери художникам всех направлений, но преобладали в нем сюрреалисты, идейные вдохновители нового издания. Название «Минотавр» зародилось именно в этом кругу или, как полагают, по инициативе Андре Массона (Andre Masson), или оно, вероятно, спонтанно всплыло в среде сюрреалистов, возглавляемых наклонным к мифологическим, оккультным и алхимическим темам Андре Бретоном. Для цели, преследуемой в моем письме, это не существенно. Проект обложки, предложенный Пикассо, еще мало говорит о последующем развитии этого образа в его собственном творчестве. Макет исполнен в коллажной технике и дадаистическом духе с применением самых различных материалов, не отличающихся прямым отношением к теме. Пиксассо использовал серебряную фольгу, картон, куски обоев и т. д. и т. п. Художник придавал особое значение кнопкам, которыми было прикреплено к макету несколько листиков от шляпки его жены Ольги, к тому моменту уже скрытно замененной им Марией-Терезой Вальтер. Сама ситуация любовного треугольника, порождавшего большие радости и не менее большие скорби, впоследствии в немалой степени способствовала самоидентификации Пикассо с загадочным синтезом быка и человека, ритуально пожиравшего афинских девушек.

Центральный образ самого Минотавра на обложке нельзя считать мифологически насыщенным, а скорее легкомысленно карикатурным. Мифическое существо, наводившее ужас на критян (и не только на них, а и на каждого в той или иной степени ощущающего себя находящимся в экзистенциальном Лабиринте), изображено с довольно добродушным выражением бычьей морды. В правой руке Минотавр держит короткий меч, но сам жест не производит угрожающего впечатления.

Незадолго до выпуска первого номера журнала с этой обложкой Пикассо приступил к созданию серии из одиннадцати гравюр и уже более основательным образом разработал минотаврианскую мифологию в приватном варианте. Затем последовала серия «Слепой Минотавр», в которой еще более ясно проступает принципиально новый подход к древнему мифу. Своей кульминации этот процесс достиг в «Минотавромахии», созданной в 1935 году. Это время художник считал чуть ли не самым тяжелым периодом в своей личной жизни, равно удручала его и политическая ситуация, сложившаяся к тому времени на европейском континенте. В 1936 году Пикассо создал еще ряд работ, в которых представил Минотавра с человекоподобным лицом, оставив от бычьей атрибутики только рога, но тем – вольно или невольно – придал мифическому существу черты, сближающие его с традиционными для европейской иконографии образами рогатых чертей. Сам Пикассо не питал отвращения к подобным ассоциациям и принимал их с легким сердцем. Однажды Эренбург в разговоре с Пикассо назвал его в шутку чертом, и художник с удовольствием потом многократно повторял по-русски: «я черт».

Все это побочные замечания, чтобы бегло – и без претензий на более или менее исчерпывающую, хотя и заманчивую, полноту – обрисовать контуры и грани биографически-творческого контекста «Минотавромахии», а затем постараться забыть о них, поставив в средоточие собственного эпистолярного внимания рассмотрение самой гравюры в акте непредвзятого созерцания и последующую чисто приватно-экзистенциальную герменевтическую процедуру, к соучастию в которой я приглашаю и вас, дорогие собеседники. Если на первой ступени, как было отмечено выше, реципиент наслаждается игрой черно-белых ритмов, вовлекающих его в пространство гравюры без того, чтобы предаться интерпретации изображенной на ней сцены, то постепенно он начинает ощущать смутную тревогу, не изгоняющую состояние эстетического наслаждения, но даже его усиливающую. Начинается герменевтическая процедура. Прежде всего надо попытаться осознать смысл всей композиции: расшифровать ее иероглифы. Насколько просто отдаться первому впечатлению, настолько сложно совершить акт эстетической редукции: оставить в стороне все возникающие ассоциации: визуальные и вербальные. Если мы встречаем подлинное произведение искусства (в особенности в первый раз), то оно мощно вовлекает нас в свою сферу, не оставляя времени для рефлексии. В известном смысле такое состояние является критерием художественности. Напротив, редукция (отстранение ассоциаций и прочтений) во многом является чем-то искусственным, но и неизбежным, если представить себе – в данном случае гравюру Пикассо – как сумму чистых восприятий, еще не вплетенных в сложную сеть культурологических контекстов…

Некто в черном: И чего, ты, брат, пыхтишь… антиномии разводишь… смотри на вещи просто… раз-два и готово… минотавр… минотавр… какой он минотавр, просто мужик с бычьей головой… ноги короткие, мускулистые… поднял лапу кверху…

Автор: Не лапу, а руку…

Некто в черном: Ну, какая тебе разница… а, вот, полуголая девица на лошади… то ли в обмороке, то ли что-то похуже случилось…

…перед лошадью другая девица… не такая нервная… прилично одетая… в правой ручке букетик, в левой – свечечка… путь освещает твоему минотавру; за ней бородатый тип с вывернутой головой деру дает по лестнице… я бы, впрочем, тоже дал…

…за ним – стенка, в стенке окошко, в окошке две девы с голубками… смотрят на все спокойно… и ты успокойся…

Автор (ствердостью в голосе): Сгинь!

(Некто в черном исчезает)

Гюстав Моро.

Афиняне в лабиринте Минотавра.

1855.

Муниципальный музей.

Бург-ан-Брес

чушь какая-то… заспать и забыть…

полночь

коакс… коакс

(17.01.14)

Смысл «Минотавромахии» несколько проясняется, если сопоставить ее с картиной Гюстава Моро «Афиняне в лабиринте Минотавра». Между обоими произведениями существует какое-то – непреднамеренно возникшее и «случайно» обнаруживаемое в ходе «эстетического путешествия» – взаимодополнительное и взаимопоясняющее сродство, хотя Моро следовал древнегреческой традиции, а Пикассо создал свой собственный – трудно вербализуемый, но ясно переживаемый в своей значимости – миф о явлении Минотавра перед людьми, в основном с доброжелательным пониманием отнесясь к быкоголовому чудищу. Гюстав Моро, напротив, изобразил один из сумрачных коридоров критского лабиринта, в котором афинские юноши и девушки ожидают своей верной гибели. Общим же моментом является отказ обоих художников от изображения Тесея [10] 22.02.14. Более подробный сравнительный анализ этих произведений дам во втором письме,

, знаменующий радикальный разрыв с традицией и возникновение приватной мифологии.

Интервал:

Закладка: