Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая

- Название:Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89826-464-2, 978-5-89826-485-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая краткое содержание

В чем суть символизации как одного из сущностных принципов искусства, определяющих его эстетическое качество? Как трансформировалось символическое художественное мышление от античной мифологической символики через эстетику символизма до символических аспектов актуального искусства? В чем суть духа символизма? Является ли дух сюрреализма апокалиптическим? Что общего между романтизмом, символизмом и сюрреализмом? Как соотносятся миф, символ и художественность? Каким образом в художественности, т. е. в эстетическом качестве искусства, кодируется жизненно важная для человечества информация, восходящая через символическое мышление к древнейшим пластам мифологического сознания? И каковы многообразные аспекты собственно эстетического опыта, в пространстве которого только и функционирует подлинное искусство, и его главная предпосылка – эстетический вкус? Все эти, как и многие другие, как правило, малоизученные инновационные проблемы эстетики и философии искусства, рассматриваются авторами в контексте живого и непосредственного анализа конкретных произведений искусства, как классических, так и самых современных. При этом любая значимая проблема вызывает научную полемику авторов. Читателям всегда представляется несколько точек зрения на предмет, среди которых видное место занимают философские, искусствоведческие, естественнонаучные, теологические взгляды и представления, и он волен выбирать из них наиболее близкие для себя. Через всю книгу проходит принцип отстаивания высокого эстетического качества искусства.

Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кафедральный собор.

Главный фасад. XIII–XVIII вв.

Толедо

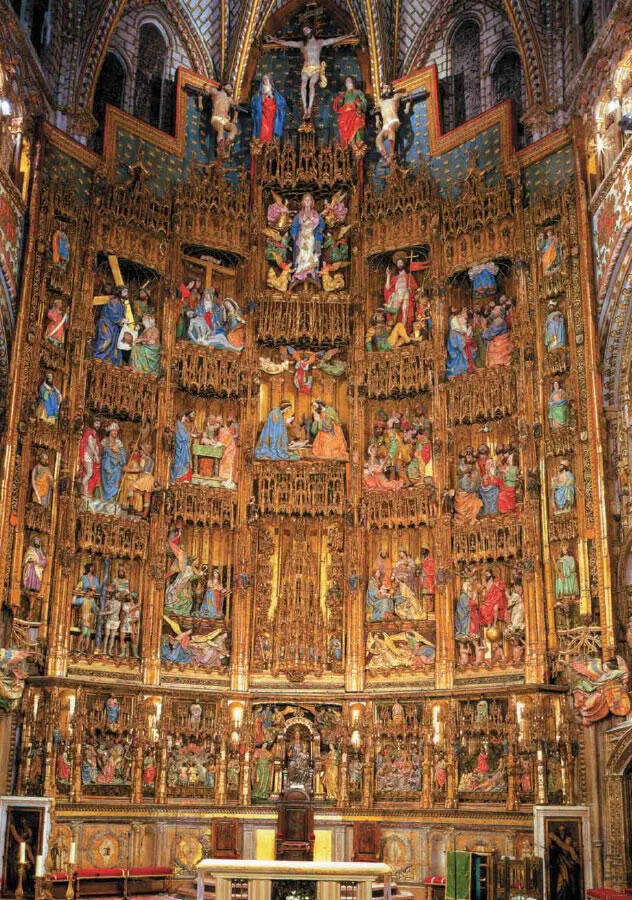

Теперь все толедские дни прошли в переживании духа этого уникального средневекового городка (в одну из ночей была даже мощная гроза с громом и молниями, показавшая нам Толедо почти в эльгрековском варианте) в процессе блуждания по лабиринтам его затейливо карабкающихся по холмам узких улочек и созерцании полотен Эль Греко, которых там, как Вы знаете, сосредоточено, пожалуй, больше, чем где бы то ни было еще, возможно, за исключением Прадо. А вместе с Прадо и Эскориалом здесь – всё творчество великого мастера от достаточно ранних работ до самых последних. Все остальные музеи мира имеют только отдельные полотна, хотя нередко и очень хорошие, но все шедевры – практически здесь и дают богатую пищу для размышлений. В частности, проблему художественной символизации, о которой мы немало говорили прошлые два-три года, работы Эль Греко очень хорошо проясняют. Они все, но особенно, конечно, огромные алтарные картины, символичны в этом смысле. А его серии апостолов? Их художественная выразительность восходит к художественной символике. Очевиден также удивительный для одного мастера переходный характер творчества от средневеково-ренессансного типа художественного мышления к почти барочному без утраты глубинного сущностного мистицизма, выражаемого самой художественной формой – цветом и формой. Требует осмысления и какая-то нарочитая перегруженность небесных сфер и планов существенно материализованными фигурами и элементами в поздних полотнах, между тем, деформации в них вполне понятны и художественно уместны. Тем не менее эта странная антиномия художественной выразительности и символико-аллегорической перегруженности требует какого-то осмысления. Сначала полотно в целом воздействует очень сильно, а затем начинают возникать (пострецептивная герменевтика) вопросы: а зачем сие? можно ли без этого? При этом созерцание продолжает втягивать нас в изображенный мир и далее – за него…

Главное Ретабло.

1498–1504.

Кафедральный собор.

Толедо

В Мадриде мы прожили четыре дня в отеле «NH Nacional» рядом с вокзалом и Центром современного искусства королевы Софии (Reina Sofia), в семи минутах ходьбы от Прадо. Так что мы дальше этой прямой: Прадо – отель – Рейна София, практически в этот приезд и не удалялись. Музей Тиссен-Борнемиса на той же площади, что и Прадо. Сейчас, когда Booking.com предоставляет возможность зарезервировать любой отель во всем мире за 5 минут с полной информацией о нем и его местонахождении (карта и вид со спутника), я бронирую отели в непосредственной близости от главных объектов, ради которых совершается путешествие (т. е. художественных музеев или шедевров архитектуры). Это очень удобно. Не приходится даже тратить время на поездки в городском транспорте.

Ехали в Мадрид ради Прадо и Греко, а неожиданно для себя догнали в Рейна София большую ретроспективную выставку Дали, которая осенью-зимой была в Центре Помпиду и открылась тогда через пару недель после моего посещения Парижа, о чем я очень сожалел и хотел даже слетать в Париж специально на нее, но воздержался. И вот здесь удалось ее застать буквально в последние дни работы. Она стала приятным и полезным сюрпризом. Конечно, толпы любопытствующих субъектов и жара в залах несколько мешали спокойному созерцанию, но, к счастью, мы все давно научились концентрироваться на произведениях искусства независимо от внешних условий и среды их бывания, а также физического времени активного созерцания того или иного памятника, так что выставку удалось изучить основательно и получить эстетическое удовольствие от этого гениального мистификатора и озорника. Столь обширной экспозиции его работ я, кажется, еще не видел, хотя некоторых крупных и хрестоматийных полотен на ней не было. Но с ними я неоднократно встречался в других музеях. Кроме того, выставка дала новые импульсы к размышлениям о духе сюрреализма, на который мы робко намекали друг другу весь прошлый год, как бы подбираясь к этой трудно описуемой теме, но, вот, сам материал идет в руки и, может быть, соберемся развернуть беседу и на эту тему.

Достаточно спокойное, созерцательное общение с основными пластами работ Греко и Дали в контексте всей истории мирового искусства, которая хорошо представлена в Прадо, у Тиссен-Борнемиса, да и авангард – в Рейна София, возбудило какие-то новые мыслительные потоки, связанные с пониманием творчества этих художников. И прежде всего усилило определенную двойственность в отношении к ним. Мощная притягательная сила и того, и другого, но при этом у каждого из них есть какие-то пласты, плохо воспринимаемые мною, мало понятные для меня в логике (алогичной, как правило) их художественного мышления. Об этом еще надо поразмышлять.

Между тем созерцательный опыт проникновения в работы Греко, особенно позднего, которые и восхищают и, по большей части, воспринимаются мною неоднозначно, убедил меня в том, что без Греко не было бы ни Дали, ни Пикассо, да и многих неиспанских фигур авангарда. Я уже не говорю о хтонических мирах Гойи. Об этом, возможно, стоит тоже поговорить.

Из Мадрида мы за три часа перенеслись экспрессом в Малагу и далее на такси по побережью еще южнее в сторону Гибралтара в поселочек Сан-Педро. Там на живописном берегу Средиземного моря с прекрасным пляжем и поселились в уютном отеле Гуадальмина. Андалусию я выбрал на этот раз (дважды мы отдыхали в районе Барселоны, ибо Барселона была главным центром притяжения), так как хотелось хотя бы немного почувствовать атмосферу мавританской Испании, ведь арабы господствовали в ней около восьми (!) столетий и существенно цивилизовали местное население, приобщили его к высокой Культуре. Христианство укореняло свою культуру уже на добротном духовно-культурном фундаменте. Понятно, что оно попыталось стереть его черты с испанской культуры, но стерло только внешне, а в Андалусии я хотел увидеть еще что-то материально сохранившееся от арабо-испанского периода. Названия «Гранада, Альгамбра, Кордова, Севилья» с детства срослись у меня с восточными сказками из «Тысячи и одной ночи».

При этом должен признаться, что я в целом не поклонник арабо-мусульманской культуры, хотя и не могу, как человек наделенный эстетическим чувством, не восхищаться шедеврами арабской архитектуры, каменной резьбы в храмах и дворцах, книжной миниатюры, всяческой орнаментикой и, конечно, арабо-персидской поэзией в хороших переводах. Однако в целом архитектура и орнаментика представляются мне достаточно холодными, какими-то рассудочными что ли. Господство точной геометрии, математики, строгой симметрии и т. п., с одной стороны, восхищает часть моего сознания именно строгой математической красотой, а с другой – как-то отталкивает мое чувство излишней рациональностью, отсутствием открытого эстетического отклика, эмоциональности, хаотического начала. Я не чувствую, что под этим искусством «хаос шевелится», который ох как шевелится у тех же Эль Греко или Дали (при всей классически-иллюзорной выписанности деталей у последнего), да и во всем европейском искусстве, придавая ему глубинную жизненную силу. И не только. В Индии я ощущал его мощный креативный потенциал и в индуистском искусстве. Арабо-мусульманское искусство восхищает, но не доставляет мне чисто эстетического наслаждения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: