Коллектив авторов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Название:Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ФИЗМАТЛИТ»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1241-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты различных специальностей, включая, прежде всего, астрономию, физику, науки о Земле, технические специалисты из сферы космической деятельности и, конечно, читатели, интересующиеся наукой, найдут для себя много интересного.

Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На практике фотометрическая шкала UBV может быть достаточно просто реализована с помощью системы фильтров, имеющих соответствующие полосы пропускания света.

Показателями цвета (колор-индексами) светил называют величины B-V и U-B, т. е. разности между звездными величинами светила в разных участках спектра. Показатели цвета могут служить характеристикой распределения энергии в спектре светила. Нуль-пункт фотометрической шкалы UBV подобран таким образом, чтобы для звезд спектрального класса A0 значения колор-индексов U-B и B-V были равны нулю. Для бело-голубых звезд спектральных классов O и B колор-индексы отрицательны, так как максимум излучения этих звезд смещен к ультрафиолетовому участку спектра и их звездные величины в лучах U меньше, чем в лучах B, а в лучах B меньше, чем в лучах V. Колор-индексы звезд спектральных классов F, G, K, M, более холодных, чем звезды класса A, положительны. Солнце (спекральный класс G2) имеет колор-индексы U-B = +0,10 и B-V = +0,63 [Герелс, 1974].

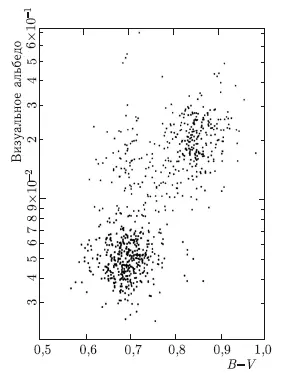

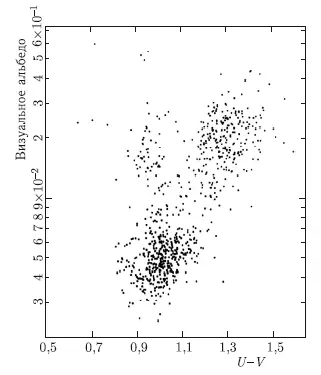

Если бы поверхности астероидов были абсолютно белыми, то их колор-индексы не отличались бы от солнечных. На самом деле это не так. Тщательное определение колор-индексов астероидов показывает, что значения B-V лежат в пределах приблизительно от +0,6 до +0,95 звездной величины, а значения U-V лежат в пределах от +0,7 до +1,5 звездной величины (для Солнца U-V = +0,73). Таким образом, поверхности астероидов отличаются по своему цвету. Сопоставление колор-индексов астероидов с альбедо их поверхностей показывает, что между теми и другими существует определенная корреляция, которая может быть использована для их классификации.

На рис. 3.25 и 3.26 хорошо заметно, что распределение колор-индексов, как и распределение альбедо, имеет бимодальный характер. Одна группа «красноватых» астероидов, концентрирующаяся вверху справа, имеет большие значения колор-индексов и сравнительно большие альбедо. Другая группа астероидов внизу слева имеет существенно меньшие значения колор-индексов и небольшие по величине альбедо. Эта корреляция позволяет путем достаточно легко выполняемого определения колор-индекса астероида получить некоторое представление о его альбедо и, следовательно, о его фотометрическом диаметре (если определены элементы орбиты и произведена оценка абсолютной звездной величины астероида). Кроме того, знание колор-индекса, как это будет видно в дальнейшем, позволяет сделать предварительное заключение о вероятном минералогическом и композиционном составе астероида.

Рис. 3.25. Зависимость альбедо от показателя цвета B-V [Veeder and Tedesco, 1992]

Рис. 3.26. Зависимость альбедо от показателя цвета U-V [Veeder and Tedesco, 1992]

Добавим, что колор-индексы АСЗ в среднем весьма близки к их значениям для астероидов Главного пояса. Так, среднее значение U-B для АСЗ равно 0,445 ± 0,013, а B-V = 0,856 ± 0,013, тогда как для астероидов Главного пояса соответствующие значения равны 0,453 ± 0,008 и 0,859 ± 0,006 [Binzel et al., 2002].

3.12. Физическая классификация астероидов

До 70-х годов XX в. мало что было известно о физических свойствах и минералогическом составе астероидов. Предположение о том, что метеориты являются осколками астероидов, не было в достаточной мере подкреплено наблюдательными данными. Положение стало меняться, когда в конце 60-х годов были разработаны и стали применяться на практике поляриметрический и радиометрический методы определения альбедо астероидов. Очень скоро выяснилось, что альбедо различных астероидов варьируется в широких пределах – от нескольких до многих десятков процентов, и потому может являться важным индикатором различий между объектами. Кроме того, когда были сопоставлены альбедо десятков астероидов, стало ясно, что распределение астероидов по величине альбедо имеет бимодальный характер: достаточно четко просматривалось наличие двух групп астероидов – темных, со значениями альбедо, группирующимися около 0,03–0,05, и светлых, с средним значением альбедо около 0,15, при явном недостатке или, как сначала казалось, полном отсутствии значений альбедо около 0,1 (рис. 3.17). Имеющиеся для многих астероидов значения колор-индексов также указывали на наличие двух групп астероидов.

Первая физическая классификация (таксономия) астероидов отражала эту бимодальность распределения. Как уже указывалось в разделе 3.8, астероиды с низкими альбедо были отнесены к классу углистых, или С-астероидов, поскольку наиболее вероятным веществом, обеспечивающим их низкое альбедо, является углерод, обильно представленный в метеоритах – углистых хондритах. Астероиды с высоким альбедо были отнесены к широкому классу каменных астероидов, получивших обозначение S (от «stony» – каменный). Объекты, которые не вписывались в эту классификацию, первоначально получили обозначение U (от «unclassified» – неклассифицируемые).

Большую роль в дальнейшей классификации астероидов сыграло изучение их спектральной отражательной способности, т. е. изменения альбедо в зависимости от длины волны света. Альбедо различных веществ, в том числе альбедо поверхностных слоев астероидов, зависит от длины волны света. Сравнивая лучистую энергию, падающую на поверхность в определенном диапазоне длин волн, с отраженной энергией в данном диапазоне (фактически, с блеском), можно определить альбедо как функцию длины волны. Практически измерение альбедо в различных участках спектра до середины 80-х годов XX в. проводилось с помощью системы более или менее узкополосных фильтров (в настоящее время с этой целью используется комбинация спектрографа и ПЗС-приемника излучения; см. ниже). Плавная кривая, соединяющая найденные значения альбедо в различных участках спектра, представляет собой кривую спектральной отражательной способности.

Теоретические соображения и эксперименты с различными образцами метеоритного вещества, чистыми минералами и их смесями показывают, что форма кривой и величина альбедо в различных участках спектра могут характеризовать состав и состояние поверхностных слоев астероидов. Для ряда распространенных в метеоритах минералов, таких как пироксен и оливин, характерные особенности кривых (полосы поглощения) лежат близко к красному концу видимого спектра или в ближней инфракрасной области. Поэтому важно было распространить исследование отражательной способности астероидов на красную и инфракрасную области, которые не охватывались стандартной UBV – фотометрией. В работе [Chapman and Gaffey, 1979] были изучены спектры почти трехсот астероидов, полученные с помощью большого числа (до 25) светофильтров, покрывающих диапазон длин волн от 0,3 до 1,1 мкм. В дальнейшем спектральные кривые были получены для почти шестисот астероидов с помощью восьми более широкополосных фильтров, покрывающих тот же диапазон длин волн [Zellner et al., 1985]. Эти работы послужили основой для разработки наиболее употребительной таксономии астероидов по Толену [Tholen, 1984].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: