Роман Рюмин - Формирование медиативной компетентности посредством дистанционных образовательных технологий

- Название:Формирование медиативной компетентности посредством дистанционных образовательных технологий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2013

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-218-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Рюмин - Формирование медиативной компетентности посредством дистанционных образовательных технологий краткое содержание

Монография рассчитана на студентов (бакалавров и магистров), аспирантов, докторантов, преподавателей вузов и научных работников.

Формирование медиативной компетентности посредством дистанционных образовательных технологий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– компьютеры создали определенные возможности для индивидуализации обучения;

– Интернет открыл свободный доступ к информации, интерактивной деятельности и созданию глобальных информационных сетей;

– компьютерные телекоммуникации обеспечили двусторонние телеконференции, представление лекционного материала в виде слайд-лекций и пр.

– современные информационно-коммуникационные технологии, которые воплотили технические достижения науки последних лет, обеспечивают возможность реализовать дистанционное обучение в рамках российского образования.

Обратимся к рассмотрению технологий дистанционного обучения. Под технологией мы подразумеваем способ передачи студенту дидактического материала – книг, лекций, видеозаписей, обучающих программ и т. д. Сейчас распространены четыре такие способа:

1) Кейсовая технология (case-technology) – самая известная и недорогая. Ее первым пользователем и почитателем был Открытый университет (Великобритания). Суть технологии состоит в том. что после платы за обучение студент получает «чемодан» (case) с учебным материалом. Это не интерактивный способ, т. е. не компьютерный, поэтому программа считается «программой с пониженной интерактивностью». Работая с учебным продуктом из «чемодана», обучающийся ведет переписку по электронной почте с преподавателем о ходе занятий [53, с. 54].

2) Интернет-технология (виртуальная или сетевая) широко используется в настоящее время. Учебный процесс или его значительная часть разворачивается в глобальной сети. Этот признак закрепил за ним соответствующее определение «процесса с повышенной интерактивностью». Преподаватель работает со студентами в сети. В Интернете студенты берут информацию из электронных газет, журналов, библиотек, каталогов и поисковых систем. Асинхронное общение осуществляется по электронной почте: асинхронно посылаются тексты, графика, звук, изображение, компьютерные программы, синхронная коммуникация реализуется в чатах, на электронных конференциях и форумах.

3) Спутниковая технология (самая дорогая) – это видеотехнология и телекоммуникация. После установки оборудования университет читает студентам лекции, проводит конференции, семинары и научные эксперименты. Через спутниковое телевидение регулярные передачи транслируются на учебные терминалы городов России и СНГ. Это делает дистанционное обучение доступным для большинства населения нашей страны. Обратная связь, которая осуществляется через спутник, свидетельствует о качестве дистанционного обучения – это объективный и очевидный признак. После авторитарной педагогики студенты испытывают трудности в выборе дистанционных курсов, поэтому их необходимо учить и готовить к работе в виртуальных сетях, читая им пропедевтические лекции.

4) Информационно-коммуникационные технологии – дистанционные технологии – повышают активную познавательную деятельность студентов в рамках учебного предмета путем расширения средств обучения на основе компьютерных коммуникаций, слайд-лекций, электронных учебников и справочников на CD-диске, а также сетевых учебных материалов.

Комплексное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий – это интеграция радио, телефона, компьютерных сетей, спутниковой и кабельной видеосвязи, которые позволяют максимально быстро передавать разные формы информации в любую точку земного шара. Современное образование допускает сочетание вышеуказанных технологий. Каждый вуз в условиях возникшей конкуренции предлагает собственные инициативы по развитию дистанционного образования. Отсутствие единства в понимании самого понятия «дистанционное обучение» часто происходит из-за того, что разные представления о дистанционном образовании лежат в основе каждой инициативы. Дистанционное обучение может принимать вид различных моделей в зависимости от типа используемых образовательных технологий, которые могут быть кейсовыми, виртуальными, спутниковыми, информационно-коммуникационными и т. д.

Спектр ведения вузами дистанционного обучения достаточно широк – от сочетания кейсовой и интернет-технологий, что требует наличия у студентов персонального компьютера, подключения к Интернету и умения пользоваться электронной почтой до предложения студентам возможности электронного обучения (e-Learning) через Интернет в режиме «онлайн». Современная гуманитарная академия использует информационно-коммуникационные технологии как наиболее совершенные формы, пригодные для дистанционного обучения. Наличие собственного телепорта и аренда геостационарного спутника позволяют реализовать концепцию дистанционного обучения в регионах. В. М. Монахов обобщает сложившиеся теоретические модели дистанционного образования в три основные группы:

1. Первая группа моделей распределенного класса имеет место в тех случаях, когда интерактивные телекоммуникационные технологии распространяют курс, рассчитанный на один класс, на группы студентов, находящиеся в разных местах.

2. Вторая группа моделей самостоятельного обучения освобождает студентов от необходимости находиться в определенном месте в заданное время.

3. Третья группа моделей «открытое обучение + класс» включает в себя использование печатного изложения курса и других средств, которые позволяют студенту изучать курс с наиболее приемлемой скоростью в сочетании с интерактивными телекоммуникационными технологиями для организации общения студентов внутри дистанционной группы [59, с. 25–32].

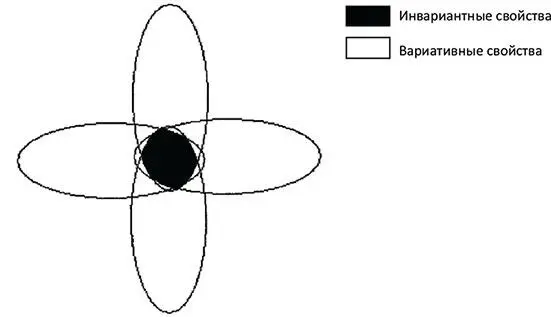

С методологической точки зрения о дистанционном образовании можно говорить с позиций инвариантности, рассматривая дистанционное образование как учебный процесс, которому присущи два постоянных свойства: индивидуальности и дистантности (рис. 1).

Рисунок 1. Вариативно-инвариантный характер моделей дистанционного обучения

Можно сказать, что наличие таких стабильных свойств в дистанционном процессе обучения, как индивидуальность и дистантность, придают постоянный характер моделям дистанционного обучения. Понятие инвариантности в общей форме определяется как «свойство величин, уравнений, законов оставаться неизменным, сохраняться при определенных преобразованиях координат и времени» [84, с. 129].

В действительности дистанционное обучение обладает свойствами, которые не меняются на протяжении долгого времени. Если мы считаем, что дистанционное обучение – это организованное самостоятельное обучение на расстоянии, и свойства дистантности и индивидуальности являются общими для всех моделей дистанционного обучения, то при некоторых преобразованиях эти свойства остаются инвариантными. Так, выделяя инвариант в системе дистанционного образования, мы переходим к собирательному понятию, охватывающему всю группу в целом [43, с. 91].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: